Apertura — È il pomeriggio del 13 luglio 2004 e i corridoi dell’aeroporto Narita brulicano come sempre. Nella fila per il check-in del volo JL745 diretto a Manila i bambini dormono su larghi sedili in pelle, mentre l’efficientissimo impianto dell’aria condizionata ha semi-ibernato alcuni anziani. D’un tratto, una voce rabbiosa sovrasta il brusio e l’atmosfera si fa sinistra. Un uomo sulla sessantina, barba lunga e incolta, viene fatto accomodare, poi ammanettato. Gli dicono che non può partire, il suo passaporto è stato revocato. Di più: il suo Paese, gli Stati Uniti d’America, lo considera un nemico di Stato.

L’uomo diventa un lupo. Quindici agenti lo circondano, lui tira morsi e calci. Lo stendono. Con una busta di plastica in testa e un dente rotto in mano, viene trasferito nel carcere Ushiku di Tokyo e trattenuto in un regime simile alla massima sicurezza. Il fumo dei compagni di cella e quello di una vicina centrale nucleare deteriorano rapidamente la sua salute fisica e mentale. Per incontrare gli ospiti, uno per volta, deve attraversare 16 porte di sicurezza. Dopo un mese di reclusione, riceve la visita di un uomo islandese, una guardia del corpo che aveva conosciuto trent’anni prima, nei giorni più memorabili della sua carriera. Saemundur Pálsson, nel carcere di Narita, promette all’uomo inferocito che l’Althing, il Parlamento più antico d’Europa, farà di tutto per tirarlo fuori di lì. Il destino di Bobby Fischer, il Pelé degli scacchi, è nelle mani dell’Islanda.

Mossa — Quando il bus 51 si è fermato all’inizio di Austurvegur, la cittadina più grande del sud dell’Islanda mi è apparsa in tutta la sua transitorietà. Selfoss, poco più di seimila abitanti, è un luogo di passaggio. Per andare da Reykjavík verso Höfn, e viceversa, tocca attraversare questo piccolo centro industriale sviluppatosi asimmetricamente ai lati della Route 1, la strada ad anello che fa il giro dell’isola.

Una gelateria, tre supermercati, due pub e una libreria. Nessuna piazza, ma una bella piscina pubblica georiscaldata. A Selfoss fanno sosta quasi esclusivamente i turisti che scambiano il comune con l’omonima cascata del Nord. «No, siete nel posto sbagliato», sono usi ripetere i negozianti. «La cascata che cercate è dall’altra parte dell’Islanda. L’unico salto che c’è qui l’avete già sorpassato, è il ponte sull’Ölfusá». In effetti il grande fiume, con le nuvole riflesse dentro le sue acque blu cobalto, sarebbe facilmente l’attrazione più significativa di Selfoss, se non fosse per la grande casa bianca e verde proprio a metà di Austurvegur, non lontano dalla fermata del bus. Il club di scacchi locale.

Il piano terra dell’edificio è occupato per intero da un negozio di fiori. La commessa ha un caschetto che emana lavanda, e accoglie i visitatori che riconosce come non abituali con un mazzo di chiavi in mano: «Ecco, con queste può accedere al museo. L’ingresso è sul retro, c’è una piccola scala». Il club di scacchi di Selfoss è anche un museo; più semplicemente, nel club è esposta una collezione di cimeli relativi allo storico incontro tra Bobby Fischer e Boris Spassky del 1972, a Reykjavík. Il “match del secolo”, fu definito. La declinazione sportiva più celebre della tensione Usa-Urss al suo zenit.

Al Bobby Fischer Center si accede dopo essersi tolti le scarpe e aver superato una sala yoga. Nello stanzone ci sono fotografie e manifesti, una fedele riproduzione della scacchiera usata nell’occasione e una manciata di effetti personali di Fischer, tra cui la sua sedia preferita. Perché, si scopre con stupore, il legame tra Fischer e Selfoss è profondissimo. Il primo e unico campione del mondo di scacchi americano, l’uomo che ha trasceso il Gioco, è sepolto qui, a 800 metri dal club, nell’anonimo cimitero di Laugardælir.

Iniziativa — Grazie a Saemundur Pálsson, la notizia dell’arresto di Bobby Fischer cominciò a farsi spazio sulle prime pagine del Morgunbladid, il principale quotidiano islandese. Un manipolo di appassionati e di personalità pubbliche fondò il Rjf Campaign Group, il cui acronimo sta sia per “Robert James Fischer” che per “Rights Justice and Freedom”. Per cinque mesi il comitato si incontrò nella Culturhouse di Reykjavík per studiare una strategia che, una mossa alla volta, avrebbe liberato il mito dalla cattività nipponica.

La revoca del passaporto era stata una specie di trappola statunitense nei confronti dell’ex-eroe nazionale. Motivazione ufficiale? La partecipazione di Fischer alla rivincita del match del secolo organizzata a Belgrado nel 1992, in pieno embargo. Il fatto che nessun altro fosse mai stato perseguitato per aver violato le sanzioni Onu (nemmeno chi vendeva armi alla Jugoslavia), unito al gap temporale tra il presunto reato e la revoca del passaporto (dodici anni), fece sì che tra le lettere di protesta che giunsero sulla scrivania del presidente Bush ce ne fosse una particolarmente accorata. Il mittente era Boris Spassky, il nemico storico di Fischer: «Non voglio difendere o giustificare Bobby Fischer. Lui è fatto così. Vorrei chiederle soltanto una cosa: la grazia, la clemenza. Ma se per caso non è possibile, vorrei chiederle questo. Bobby ed io ci siamo macchiati dello stesso crimine. Applichi quindi le sanzioni anche contro di me: mi arresti, mi metta in cella con Bobby Fischer e ci faccia avere una scacchiera».

I rapporti di Fischer con la madrepatria erano precipitati da tempo. Il punto di non ritorno si era raggiunto con le dichiarazioni post-11 settembre dello scacchista. «Una grande notizia», aveva detto in un’intervista. «È tempo di distruggere gli Stati Uniti una volta per tutte». I membri del Rjf Group ritennero che la richiesta di un permesso di soggiorno fosse la strada più percorribile per liberare Fischer, che fu invitato a inviare personalmente una lettera di richiesta di asilo a David Oddsson, il ministro degli esteri islandese. Ma il permesso di soggiorno non convinse le autorità giapponesi a rilasciare il prigioniero e, dopo che gli Usa accusarono Fischer anche di evasione fiscale e riciclaggio, persino un passaporto scandinavo appariva ormai mezzo insufficiente allo scopo. Serviva qualcosa di più. Serviva la cittadinanza islandese. Con l’estradizione incombente, quella dell’Althing era una corsa contro il tempo.

Il 21 marzo 2005, grazie a una procedura speciale che durò dodici minuti in tutto, il parlamento approvò la mozione: con due soli astenuti e nessun voto contrario, Robert James Fischer, nato a Chicago il 9 marzo 1943, diventò ufficialmente un cittadino islandese. Il giorno dopo Bobby lasciò il Giappone, non prima di aver dichiarato che Bush e Koizumi erano dei criminali meritevoli di impiccagione. All’aeroporto di Keflavík lo attesero cori da stadio e un’attenzione mediatica superata solo dalla contemporanea morte di papa Giovanni Paolo II. La tv di stato trasmise a reti unificate l’atterraggio del nuovo e più celebre cittadino d’Islanda, la minuscola nazione che aveva osato sfidare due tra le maggiori potenze del pianeta pur di offrire una via d’uscita a un ex-campione bizzoso. L’isola atlantica sarebbe stata anche l’ultima dimora per Fischer che, lasciando il Giappone, venne immediatamente bandito da altri 488 aeroporti.

Attacco — Il Campionato del Mondo di scacchi del 1972 avrebbe dovuto dividersi tra Belgrado e Reykjavík, ma quando il principale sponsor serbo si ritirò, la federazione islandese si fece avanti e ottenne l’intera posta in gioco. Il palazzetto dello sport Laugardalshöll ospitò da luglio a settembre l’evento che sarebbe apparso a lungo sulle prime pagine dei quotidiani di mezzo mondo e avrebbe finalmente messo l’Islanda sulla mappa, quattro decenni prima dell’eruzione dell’Eyjafjallajökull e del successivo exploit della Nazionale di calcio.

Le ragioni della passione degli islandesi per gli scacchi sono scritte a chiare lettere nel freddo, nel vento e nel buio degli inverni artici. L’autoesplicativa forma di comunicazione che è il Gioco si adatta alla perfezione alla natura degli islandesi, uomini di poche parole e tante battaglie. Per decenni, l’Islanda ha contato più Grandi Maestri di tutti gli altri Paesi scandinavi messi insieme. Negli anni ’50 e ’60, ogni qual volta Friðrik Ólafsson – il primo Gran Maestro islandese – era impegnato in un torneo internazionale, le scuole e i cinema chiudevano. La dedizione degli organizzatori non impedì a Bobby Fischer di mettere a repentaglio l’effettivo svolgimento del grande evento. Il 2 luglio, data della prima partita, l’americano era ancora a New York, avendo deciso, qualche minuto prima dell’imbarco, di non partire più. Ci vollero un cospicuo aumento del montepremi (che fu raddoppiato) e una telefonata del presidente Kissinger (che gli chiese di giocare e vincere per il suo popolo) a convincerlo. Il 3 luglio Fischer partì, il 4 luglio la sfida iniziò.

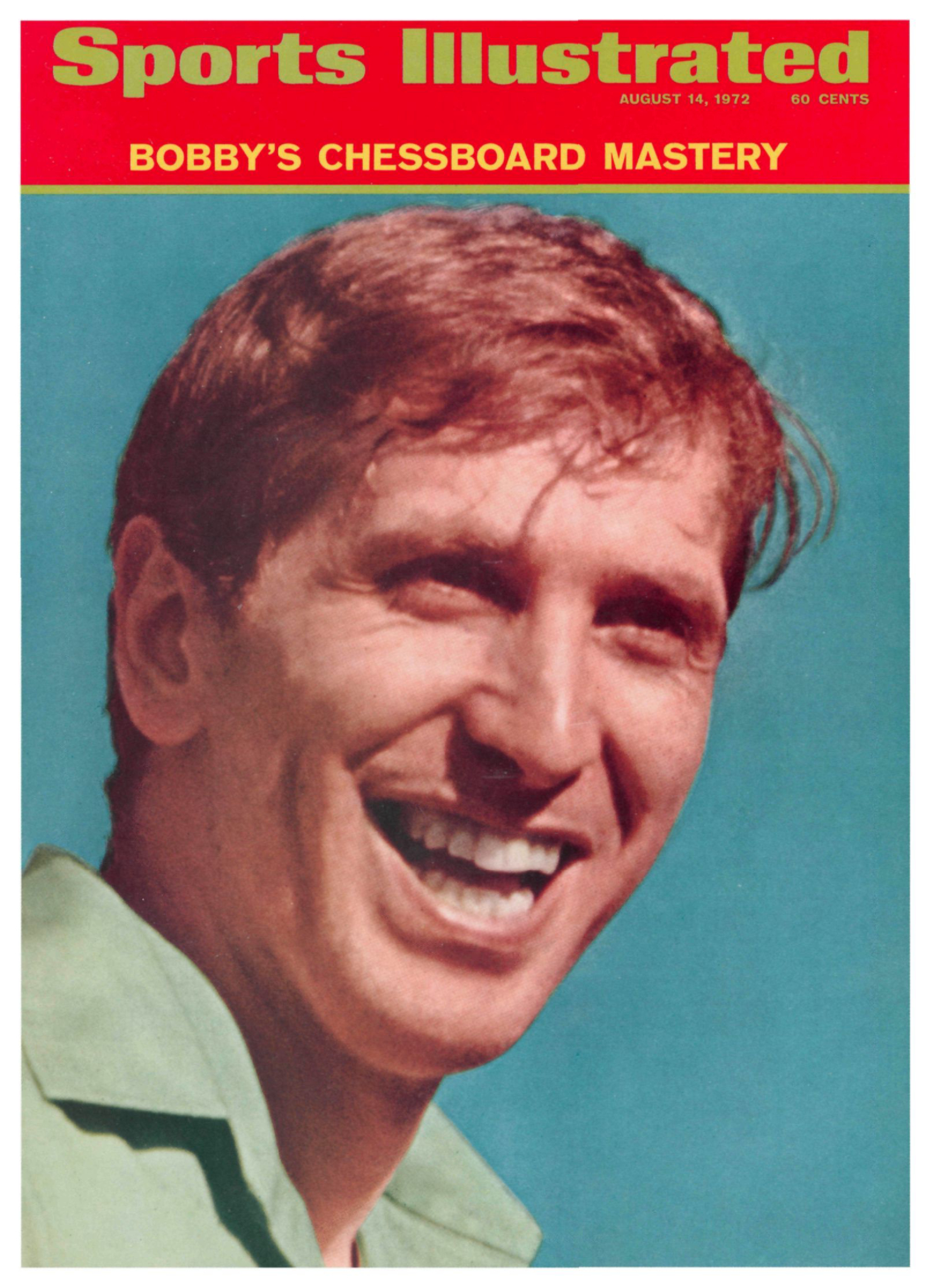

Bobby perse le prime due partite della serie: la prima per via di una mossa rischiosa tentata per evitare una patta, la seconda per forfait. Non si presentò, disse che non sarebbe tornato a giocare finché le condizioni ambientali non fossero migliorate. In particolare, gli dava fastidio il ronzio delle telecamere che trasmettevano l’incontro in mondovisione. Spassky, pur di non accettare la relativa gloria di una vittoria a tavolino, accettò di giocare la terza partita in una stanza del palazzo abitualmente usata per il ping-pong. Fischer vinse e fu la svolta. Sbloccatosi definitivamente, il 1° settembre l’americano si laureò campione del mondo con il punteggio di 12½ a 8½. Fischer, all’apice della popolarità nazionale ed internazionale, apparve su una storica copertina di Sports Illustrated insieme al campione olimpico Mark Spitz. Spassky invece avrebbe presto riconosciuto che accettare le folli condizioni dell’avversario era stato un imperdonabile errore psicologico.

Bobby perse le prime due partite della serie: la prima per via di una mossa rischiosa tentata per evitare una patta, la seconda per forfait. Non si presentò, disse che non sarebbe tornato a giocare finché le condizioni ambientali non fossero migliorate. In particolare, gli dava fastidio il ronzio delle telecamere che trasmettevano l’incontro in mondovisione. Spassky, pur di non accettare la relativa gloria di una vittoria a tavolino, accettò di giocare la terza partita in una stanza del palazzo abitualmente usata per il ping-pong. Fischer vinse e fu la svolta. Sbloccatosi definitivamente, il 1° settembre l’americano si laureò campione del mondo con il punteggio di 12½ a 8½. Fischer, all’apice della popolarità nazionale ed internazionale, apparve su una storica copertina di Sports Illustrated insieme al campione olimpico Mark Spitz. Spassky invece avrebbe presto riconosciuto che accettare le folli condizioni dell’avversario era stato un imperdonabile errore psicologico.

Grazie alla peculiare narrativa dell’americano solitario che in piena guerra fredda affronta e sconfigge la grande macchina russa, il “match of the century” è stato raccontato da numerosi romanzi e documentari. In tanti hanno provato, con fortune alterne, a interpretare gli improbabili capricci del genio che, bambino, aveva imparato il Gioco da sé, leggendo le istruzioni sul retro di una scacchiera.

Arrocco — Non fu semplice trovare un appartamento che fosse gradito al nuovo cittadino di Reykjavík. La prima casa dove andò ad abitare era bella, ma troppo vicina alla cattedrale e alle sue campane; la seconda pericolosamente prossima all’aeroporto; la terza silenziosa ma con i lampadari troppo appariscenti; dalla quarta si godeva di una vista che distraeva troppo; la quinta era eccessivamente moderna. Optò per una casetta in rovina, con il bagno rotto e alcune porte mancanti. Al piano terra, un sexy shop.

Bobby Fischer amava fare l’esatto contrario di quello ci sarebbe aspettato da lui. Andava nei ristoranti poco prima che chiudessero, per non dare nell’occhio. Ordinava birra organica e chiedeva ai camerieri se il salmone del menu fosse selvaggio o di allevamento. Se era selvaggio, non lo prendeva: è una razza protetta. Alla radio ascoltava con piacere Björk, ma anche gli incontri degli alcolisti anonimi: trovava alquanto singolare che certe persone riuscissero a parlare così apertamente dei propri problemi. Si lamentò ripetutamente della sua donna delle pulizie perché non sorrideva mai e una volta, pur di non dover guardare in faccia il tecnico informatico che era in casa per riparargli il pc, gli diede indicazioni via telefono da un’altra stanza. Memorabile fu poi uno scambio di battute con una inserviente della Blue Lagoon:

— Ma lei per caso è uno famoso?

— Forse…

— E per cosa?

— Per un gioco da tavolo.

— Oddio, non è che lei è Mr. Bingo?

Sul suolo islandese, tornato uomo libero, Fischer condusse in definitiva una vita serena e silenziosa. Anche troppo, per i suoi gusti. Una volta, annoiato dalla ripetitività del cielo islandese, gli venne l’idea di una partita a scacchi con Britney Spears, una specie di “La bella e la bestia contest”. Il progetto non andò mai in porto, anche perché le sue condizioni di salute precipitarono alla fine del 2007. Bobby Fischer morì 64enne il 17 gennaio 2008, nell’ospedale di Reykjavík. Aveva a lungo rifiutato i suggerimenti dei medici, scegliendo di affrontare la malattia come una qualsiasi partita a scacchi: da solo e senza alcun supporto.

Matto — Il giorno dopo la visita al Bobby Fischer Center mi metto in cammino verso la tomba dello scacchista. Un’abbondante nevicata notturna ha coperto quasi tutti i riferimenti che la fioraia mi aveva dato. Resta il grande magazzino di bricolage: eccolo, svolto a sinistra. È una strada stretta e lunga il cui approdo sfuma nella foschia. Cammino a piccoli passi nel solco lasciato da una macchina passata chissà quanto tempo fa. Un cartello indica che tutt’intorno, in un’altra stagione dell’anno, ci dev’essere un bel campo da golf. Dopo venti minuti di incedere circospetto, un abete imbiancato e un gatto appollaiato su una cassetta della posta mi suggeriscono che sono arrivato a Laugardælir. Più in là, la chiesa e il cimitero.

Sembra sia stato Bobby Fischer stesso, dopo averne apprezzato la tranquillità in un pomeriggio di primavera, a suggerire per il suo riposo eterno questo ritaglio di civiltà costruito sulla lava dell’eruzione più prolifica del vulcano Bárðarbunga. Non che quell’anelito di pace si sarebbe poi effettivamente realizzato: un anno dopo la morte, la salma di Fischer è stata riesumata per risolvere tramite test del Dna una disputa tra eredi.

Testardo, egocentrico, controverso, paranoico e asociale, l’ultimo Bobby Fischer si diceva interessato unicamente a tre cose: le donne, i soldi e la teoria del complotto giudaico. Avrebbe potuto essere un perfetto berserker, furioso guerriero medievale perennemente alla ricerca di un nemico verso cui indirizzare le proprie ire. Tuttavia Helgi Oláfsson, gran maestro e più volte campione nazionale islandese, ha un’idea alquanto diversa sull’uomo-Fischer. Nel libro Bobby Fischer Comes Home, Helgi afferma che gli eccessi e follie di Fischer non erano altro che un modo di comunicare la sua inadeguatezza. Il più rivoluzionario giocatore di scacchi della storia era un vulcano intermittente, un’anima disperata che aveva passato gran parte della sua esistenza a sentirsi una sorta di Elephant Man, ma che nei pressi del Circolo Polare Artico era riuscito a trovare intervalli di normalità. In uno slancio di raro ottimismo, poco prima di morire aveva confidata a un infermiere che «niente allevia il dolore quanto il tocco umano». Il legame tra Bobby Fischer e l’Islanda, tanto bizzarro quanto inscindibile, conserva intatto tutto il suo profondo fascino.

Sono solo quando entro nel piccolo cimitero attraverso un cancello basso. La lapide di Robert James Fischer è esattamente di fronte all’ingresso della chiesina dove il suo funerale fu celebrato in gran segreto otto anni fa. Erano presenti cinque persone, il tutto durò dieci minuti. I giornali scrissero che, nonostante Kasparov e i computer, Fischer era rimasto insuperato in quanto a combattività e capacità di concentrazione, ispirando così schiere di appassionati che negli anni hanno trasformato Laugardælir in un piccolo luogo di pellegrinaggio. La perturbazione degli ultimi giorni deve averne tenuti a casa un bel po’, perché oggi non ci sono fiori sulla tomba né orme diverse dalle mie nella neve. Si sente solo il tintinnio del cancelletto di metallo sbattuto dal vento gelido.