Che lo abbiate visto o no, tanto quali sono le notizie importanti già lo sapete: che Michael Jordan era un po’ stronzo e fosse dipeso da lui avrebbe indossato le Adidas, e che Scottie Pippen è tuttora in forma ma si pennella i capelli di nero corvino. Detto questo, The Last Dance è davvero il capolavoro di cui leggete, appena diventato – notizia di pochi giorni fa – la serie più vista della storia di Netflix, e qualcosa vorrà anche pur dire.

In realtà, come ogni successo, si porta dietro pure un sacco di casini e di polemiche: l’ultima in ordine di tempo l’ha sollevata il commentatore sportivo di The Nation Dave Zirin, che in un tweet si è chiesto come mai la signora Vanoy, Juanita Vanoy, moglie di MJ e madre dei suoi tre figli (che invece nell’ultimo episodio ci sono, tipo cameo), non compaia mai: «C’è addirittura Carmen Electra», fanno notare, in qualità di (breve) fidanzata di Rodman, e non c’è Juanita. Clamoroso! E perché non c’è? Ma direi che noi qui possiamo anche provare ad addormentarci tranquilli la sera senza conoscere la risposta.

La domanda da farsi, piuttosto, è se il successo della serie risieda nella storia in sé (il più grande campione di sempre, la più grande serie di vittorie di sempre), negli intervistati (Obama e Bill Clinton, giusto per capire il tenore) o nella costruzione del tutto. Forse la terza, visto che a firmare il documentario è quello stesso Jason Hehir che già rese André The Giant documentario sportivo più visto della storia di HBO. Hehir e i suoi hanno lavorato 28 mesi su immagini girate alla fine degli anni ’90 e rimaste in cassaforte per oltre 20 anni. È chiaro che se hai a disposizione quel materiale è già quasi fatta: backstage all’epoca impensabili, spogliatoi, e come ciliegina tutti i What time is it? Game time, hoo! che la squadra ripeteva prima di entrare in campo ad ogni partita.

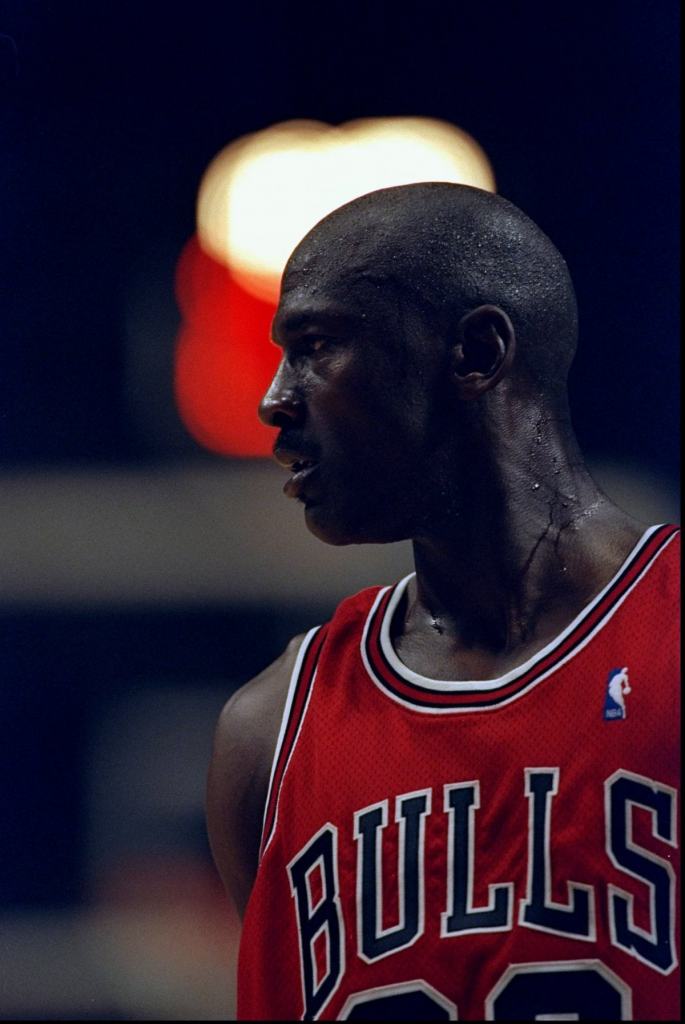

Ovvio, la storia aiuta se puoi contare su una squadra che si è beccata una copertina sul New York Time Magazine dal titolo “The Best. Ever. Anywhere”. Gli ingredienti ci sono tutti: MJ, innanzitutto. Il Re nudo: campionissimo, certo. Ma anche bullizzatore di compagni, cinico, spietato, come quando sbeffeggia Jerry Krause perché basso e grasso. Prima regola dello sceneggiatore: smontare il mito funziona sempre. Che poi non è nemmeno così smontato: la scrittura parteggia per lui, il ragazzo che voleva solo battere suo fratello sotto canestro e invece divenne dio, come dice testualmente anche l’ex “nemico” Larry Bird. Parteggia per lui perché la storia lo merita: la costanza, la dedizione, il sogno. Non dimentichiamoci che siamo in America, mica in Europa, dove ci piacciono i perdenti di successo.

Più che smontare The Last Dance svela: la solitudine del numero uno, le ossessioni, sempre con ‘sti sigari Cohiba in bocca manco fosse Che Guevara, e persino i rosicamentiQuindi più che smontare The Last Dance svela: la solitudine del numero uno, le ossessioni, sempre con ‘sti sigari Cohiba in bocca manco fosse Che Guevara, e persino i rosicamenti. Perché sì, pure MJ rosica come tutti noi, a tal punto che quando gli mostrano il video di Isiah Thomas che lancia messaggi di pace trent’anni dopo si infastidisce, non pago di aver già preteso la sua esclusione dal Dream Team del 1992. Poi, chiaramente, anche le debolezze. Le debolezze funzionano di brutto, lo sanno anche quelli appena usciti dalla scuola di cinematografia: il padre, innanzitutto, morto drammaticamente e raccontato sì con rispetto ma anche senza risparmio di particolari. D’altronde se tu, sceneggiatore, puoi contare sulla scena di MJ che si rotola per terra, piangendo abbracciato alla palla dopo aver vinto il quarto titolo, il primo senza il signor James, già hai fatto mezzo episodio.

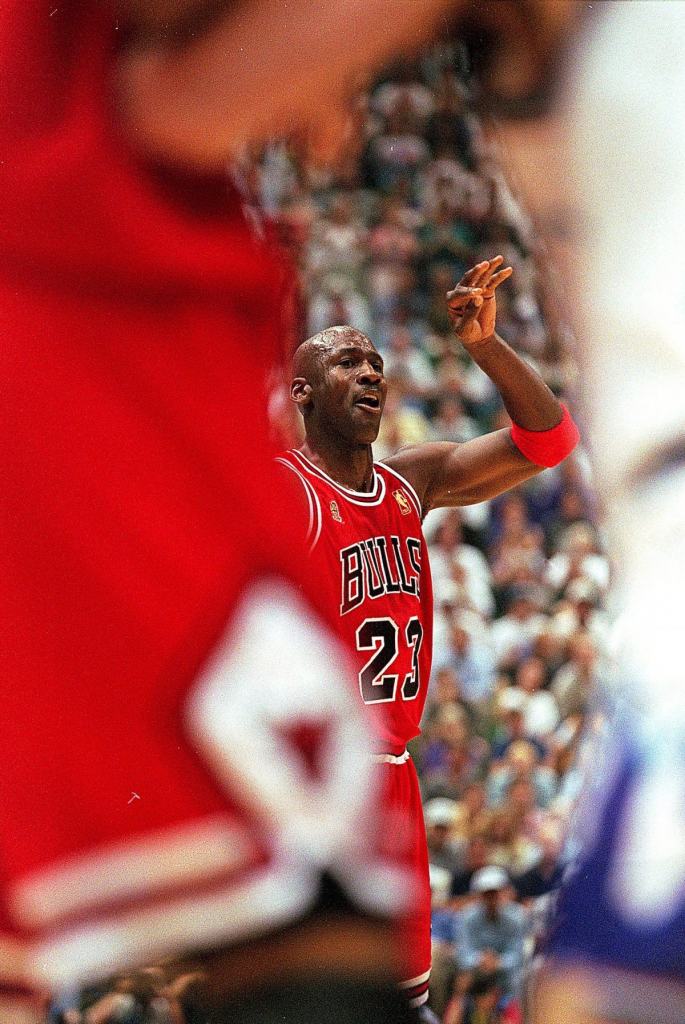

Ma non solo le debolezze: la storia in sé offrirebbe spunti a pioggia, primo fra tutti, l’abbandono e il grande ritorno di nuovo vincente: il mito che si sforza di eccellere anche nel baseball («Ero contento di essere considerato uno come gli altri», e vabbè, ti crediamo proprio perché sei Michael Jordan, però dai) e poi ritorna. E rivince. Gli avversari annientati (non c’è niente di più efficace del campione che, se provocato, risponde con prestazioni leggendarie, di quelle che fanno dire al pubblico ooohhhh): prima gli odiati Pistons, che li mazzuolano proprio fisicamente ad ogni partita tramite la famosa “regola Jordan”, cioè menare. Poi, via via, i Knicks di Ewing, Clyde Drexler, Barkley che eleggono Mvp al suo posto, l’allenatore di Seattle George Karl, che si permette di non salutarlo al ristorante, il povero Gary Payton e negli ultimi anni Reggie Miller e Karl Malone. Poi gli avversari pure nella squadra: Horace Grant, che lo batte quando passa ad Orlando ed è accusato di essere uno spione, e il povero Toni Kukoc, prima spazzolato in finale delle Olimpiadi dal Dream Team, e poi guardato con sospetto anche con la canotta dei Bulls.

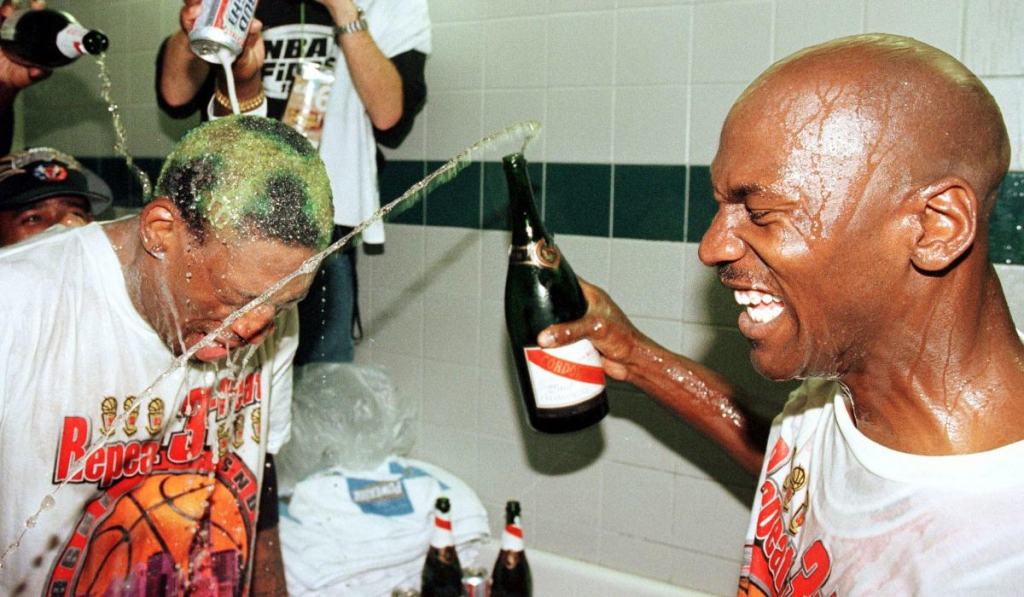

L’altro grande filone è quello del confronto prima e ora, al quale non si sottrae neanche Sua Maestà. Come in quelle rubriche nella colonna sinistra dei grandi siti “È stato un grande campione negli anni Novanta: lo sapresti riconoscere ora?” in maniera feroce scorrono tutti: Scottie pennellato, Isiah, Magic, Larry Bird che sembra suo nonno, l’allenatore guru Phil Jackson, eccetera. La morbosità è un’altra grande arma efficace perché permette allo spettatore addivanato di sentirsi meno solo: io sono invecchiato e ingrassato, ma se lo è anche Michael Jordan allora mi sento un po’ meno in colpa, meno abbandonato. Eccezione a questa regola è il solo Rodman, che passa come il matto del gruppo ma in realtà è il più democristiano: prima con gli odiati Pistons a menare (e a vincere titoli) e poi pure con i Bulls a farsi l’epopea Jordan. Lui sfugge alla regola del “guarda com’è finito” perché siamo già abituati a vederlo di fianco a Kim Jong-un in questi anni e quindi che problema c’è se ha i piercing e le unghie turchesi?

Un altro strumento narrativo efficace sono i continui flashback e flashforward, sapientemente alternati; ad ogni fase dell’ultimo ballo del 1998 si abbina un episodio del passato: gli altri cinque titoli, l’infanzia di Michael, il padre, aneddoti vari, con l’immancabile spruzzata di tematica black (nella serie i bianchi sono quasi sempre comprimari, tipo Paxson e Kerr). Qui l’episodio è il pluricitato mancato appoggio ad Harvey Gantt, candidato nero e democratico nel North Carolina che avrebbe un disperato bisogno di un suo endorsment e invece MJ tentenna, non si schiera, con la celeberrima frase: «Anche i repubblicani comprano le scarpe».

Ma inutile trovare chiavi di lettura: è la storia che fa tutto, canestri all’ultimo secondo, sfide impossibili, avversari annichiliti, feste, golf, c’è pure un tentato avvelenamento con una pizza per farlo perdereIl tema delle scarpe, poi, ritorna sempre: le inquadrano ogni cinque minuti, ci dev’essere una sorta di product placement come quando nelle fiction bevono sempre bottiglie d’acqua della stessa marca lasciate casualmente a favore di camera. L’inizio è clamoroso: lui, come tutti quelli degli anni ’80, sogna le Converse (ricordo che all’epoca se ne indossavano di pesantissime di colore giallo e viola come Magic oppure nere e verdi come Bird). Ma ‘sta cosa delle Converse non si riesce a fare, dice pure di preferire le Adidas, ma poi lo chiama la Nike. Ora sembra incredibile ma all’epoca le scarpe col baffo erano principalmente roba da gente dell’atletica e infatti lui manco vuole andare all’appuntamento. Lo convince solo la mamma – altra grande presenza della serie – e in un secondo diventa leggenda pure quel racconto: «Avevamo pianificato di ricavare dalla vendita delle scarpe tre milioni di dollari in quattro anni. Invece furono 126 milioni già il primo anno». Da lì queste scarpe te le becchi ad ogni inquadratura, addirittura gioca tutta una partita al Madison Square Garden con un vecchio modello del 1984, finisce che fa la solita montagna di punti ma con i piedi sanguinanti, e tu ti chiedi: ma visto che te le fanno su misura e di ogni tipo che vuoi tu, perché non te le sei cambiate se addirittura ti sanguinavano i piedi? Boh.

Ma inutile trovare chiavi di lettura: è la storia che fa tutto, canestri all’ultimo secondo, sfide impossibili, avversari annichiliti, feste, golf, c’è pure un tentato avvelenamento con una pizza per farlo perdere. C’è tutto; non troppo, tutto. Ci sono i protagonisti, la colonna sonora fatta di Run Dmc, Coolio e tutta la truppa gangsta. La famiglia, la solitudine del campione, la sua iconografia. C’è pure il colpo basso finale, con Present Tense dei Pearl Jam mentre raccontano la storia che non tornerà. E beh, sì, lì noi giovanotti degli anni Novanta si è vacillato: all’epoca faceva tutto cagare, mentre lui vinceva è pure morto Kurt Cobain, ma che fortuna esserci stati e aver visto quella roba lì.