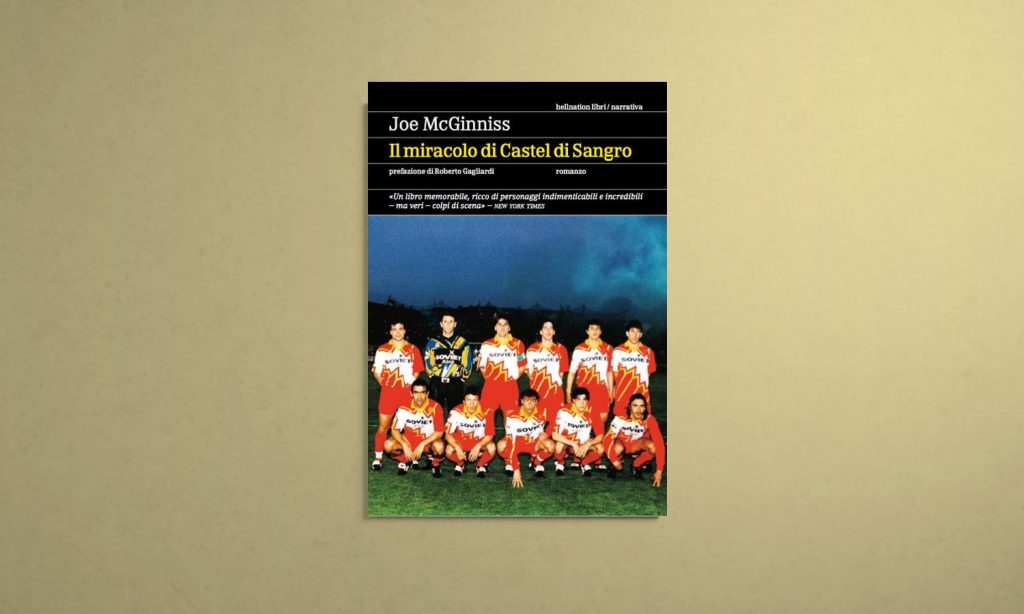

Se – o quando – uno scrittore di sport finisce per smentire se stesso, o addirittura per deludersi, e rivive questa catarsi rovesciata in uno dei suoi lavori, allora si può star certi: quello scrittore ha scritto qualcosa di interessante. Qualcosa che, al netto del dolore provato dall’autore, vale la pena leggere. Prendiamo per esempio Il miracolo di Castel di Sangro di Joe McGinniss, un libro riedito da Red Star Press poche settimane fa dopo la prima uscita nel 2001, un libro che per molti anni è stato considerato come la grande opera proibita sul nostro calcio e che invece, proprio perché a suo tempo è stato colpito da una sorta di damnatio memoriae, è diventato un cult per molti appassionati italiani – e non solo italiani. Ecco, uno dei passaggi più belli e più importanti nel racconto di McGinniss è quando si leggono le seguenti frasi: «La favola. Il miracolo. La potenza della speranza. Mamma mia, quante stronzate». Perché si tratta di un passaggio così importante? Semplice: perché, appunto, lo scrittore è arrivato a smentirsi, a deludersi. O meglio: ha incontrato la verità, la reale natura della storia che sta rimettendo insieme, così si è reso conto di aver commesso un errore. Di aver preso un abbaglio. Di essersi innamorato di qualcosa di corrotto, o comunque di non limpido. Che le sue erano soltanto delle illusioni. Che è stato un romantico, o più probabilmente un ingenuo.

Per chi non avesse letto il libro, e per quei pochissimi (forse molto giovani, forse totalmente disinteressati al calcio) che non hanno sentito parlare di questa vicenda, ecco un po’ di contesto: Castel di Sangro in provincia dell’Aquila, paesino di montagna da seimila abitanti, è stato ed è ancora il comune più piccolo e meno popoloso che sia mai stato rappresentato nella Serie B a girone unico – perché il Chievo si identifica con un quartiere di Verona, un’entità formalmente non autonoma rispetto alla città. A livello di narrazione sportiva, si trattò di un vero e proprio miracolo: con sette promozioni in 14 anni, tra il 1982 e il 1996, il Castel di Sangro Calcio riuscì a risalire l’intera piramide del calcio italiano, dalla Seconda Categoria fino alla Serie B. Il merito della scalata fu del proprietario, l’imprenditore e costruttore di origine pugliese Pietro Rezza, e del presidente del club, tale Gabriele Gravina, marito di una delle nipoti del Signor Rezza – McGinniss lo chiama e lo presenta in questo modo per tutto il libro.

Joe McGinniss, saggista americano che si innamorò perdutamente – e anche morbosamente, fu lui stesso a confessarlo – del calcio prima e durante i Mondiali 1994, decise di raccontare questa storia mentre era nel nostro Paese per intervistare Alexi Lalas, il primo giocatore davvero statunitense, cioè senza alcun avo italiano, a ottenere un ingaggio in Serie A, a Padova. E per farlo seguì il Castel di Sangro dall’interno, cioè fu aggregato al gruppo-squadra, per tutto il campionato di Serie B 1996/97: come Martí Perarnau per il suo meraviglioso Herr Pep, solo che McGinniss era in anticipo di 17 anni, solo la squadra era il Castel di Sangro e non il Bayern Monaco, solo che l’allenatore era Osvaldo Jaconi e non Pep Guardiola.

Col senno del futuro, basterebbe rileggere i nomi di alcuni protagonisti e conoscere i loro destini – Gabriele Gravina è quel Gabriele Gravina, l’attuale presidente della FIGC – per capire che il miracolo calcistico del Castel di Sangro aveva un’anima essenzialmente speculativa e politica, che l’approdo in Serie B fu un capolavoro manageriale fondato sul potere dei soldi e sui rapporti che si possono costruire a partire dai soldi, più che sull’etica sportiva. Questo non vuol dire che dentro il Castel di Sangro mancassero completamente bravura e competenza, ma che la spinta propulsiva per far crescere il club e il calcio locale era legata alle ambizioni e/o alle necessità personali di Rezza e Gravina. McGinniss trasmette questa sensazione esatta dalla prima all’ultima pagina del suo libro. E, per capirne di più questo senso, ecco un minuscolo estratto che non c’entra niente col calcio, o forse c’entra tantissimo: mentre era in visita alla tenuta del Signor Rezza, invitato ufficialmente dal proprietario del Castel di Sangro, McGinniss si accorse che nell’enorme parco circostante c’erano tantissimi animali, alcuni molto rari, tanto che sembrava di essere «dentro Jurassic Park, perché le diverse specie erano separate da reticolati e alcune di esse erano talmente esotiche che quella tenuta era l’unico posto dove in Italia era possibile vederle. C’erano camosci, gazzelle, daini e grandi branchi d’animali che a me parvero un incrocio tra un alce e un caribù, ma che nessuno fu in grado di identificare con precisione. “Perché?” fu la prima domanda che mi venne in mente. […] Alla fine la risposta venne fuori: “Detrazioni fiscali”. Attraverso il mantenimento di un habitat naturale per diverse specie di animali, Rezza avrebbe potuto ottenere notevoli riduzioni. Come se il popolo italiano stesse costruendo e stesse finanziando la proprietà di Rezza».

L’approccio totalizzante a questa esperienza, la personalità e la scrittura di McGinniss – così come il suo status particolarissimo, almeno per il periodo storico in cui è ambientato il libro: quello di un americano realmente e profondamente interessato al calcio – sono perfetti per raccontare le sue crisi emotive. Per spiegare, cioè, le sensazioni provate da uno straniero quando viene a contatto con le peculiarità e le storture e le assurdità inspiegabili – e anche un po’ marce – del nostro sport nazionale. Che poi, a pensarci bene, sono le stesse peculiarità, le stesse storture, le stesse assurdità inspiegabili – e anche un po’ marce – che caratterizzano l’Italia in quanto Paese, in quanto sistema politico e imprenditoriale. È così che i personaggi tratteggiati da McGinniss diventano un’espressione diretta del nostro brodo primordiale, delle versioni di noi stessi magari un po’ esasperate dal contesto – negli anni Ottanta e Novanta Castel di Sangro era una comunità poco più che agricola, geograficamente isolata e quindi culturalmente lontana dalle città, dalla modernità – ma comunque realistiche: in fondo siamo in tanti, ancora oggi, a poter dire di aver avuto una prozia come Marcella, la titolare del ristorante dove mangiavano i calciatori del Castello, una donna che era «estremamente devota e leale fino alla ferocia»; in fondo siamo in tanti, ancora oggi, a conoscere degli adulti che, esattamente come un ex giocatore del Castello, hanno «la maturità emotiva di un bambino di cinque anni».

McGinniss è stato anche fortunato, almeno come scrittore: non ha dovuto inventarsi nessun colpo di scena, visto che quella stagione del Castel di Sangro fu piena di eventi incredibili e anche drammatici. In ordine sparso: il piccolo stadio “Teofilo Patini” non ristrutturato a dovere e quindi non utilizzato fino a dicembre; la morte di due calciatori della prima squadra, Danilo Di Vincenzo e Filippo Biondi, in un incidente stradale; l’arresto di un altro giocatore della rosa (Pierluigi Prete) e di sua moglie per un’indagine su traffico di droga che coinvolse anche il presidente Gravina, alla fine scagionato; il trasferimento di Joe Addo, difensore ghanese ex Stoccarda, annunciato ufficialmente alla stampa – con tanto di conferenza di presentazione – e poi cancellato senza fornire alcuna spiegazione; l’acquisto di un attaccante inesistente proveniente dalla Premier League, Robert Raku Ponnick, operazione concordata con un programma di scherzi prodotto da Mediaset e sfociata in un’amichevole-farsa con sceneggiata finale; le dimissioni del presidente Gravina, per cui l’idea di architettare lo scherzo con Ponnick e con Mediaset venne all’addetto stampa Giuseppe Tambone; le voci su presunte spedizioni di giocatori e dirigenti per fare sesso di gruppo con donne tedesche. Anche per questo, perché la carne che c’era sul fuoco sarebbe bastata per quattro o cinque libri, i frequenti passaggi in cui McGinniss litiga con Jaconi – perché vuole dargli dei consigli tattici, perché vuole dirgli chi mettere in campo e chi no – si rivelano esagerati. Anzi: sono così tanto ingenui da andare oltre il limite della realtà.

La cifra stilistica del libro, in fondo, è proprio questa: il mito del calcio italiano si rivela per quello che è sotto gli occhi di un estraneo, di una persona dall’animo – o che si finge – innocente, che non riesce a capire e ad accettare che lo sport professionistico abbia un impatto che va al di là dei suoi stessi confini. In fondo è così dappertutto, è successo e succederà anche in America, quindi il candore e il giudizio morale di McGinniss risultano inopportuni, in alcuni momenti. Anche il finale amarissimo – niente spoiler, ma è un racconto dell’ultima partita della Serie B 1996/97: Bari-Castel di Sangro 3-1, match giocato con il Castello già sicuro della salvezza – e che non lascia speranze finisce per essere meno interessante e pure meno scandaloso rispetto alla parte centrale del libro. Che, invece, è una vera e propria visita guidata dentro la quotidianità e quindi dentro l’essenza del calcio italiano, nei costumi e nei vizi di questo microverso, nelle convinzioni irrazionali che governavano – o governano ancora? – le categorie minori, una su tutte quella di mister Jaconi per cui «il talento non è sufficiente per giocare in Serie B». Sono queste, in fondo, le cose che hanno smentito e disilluso McGinniss, non tanto gli scandali e i casi giudiziari. Sono le cose di tutti i giorni. Che per un americano sembrano assurde, senza alcun senso, e che invece gli italiani ritengono normali, sono parte di noi, purtroppo o per fortuna.