Se dovessero chiedermi a che cosa penso quando penso alla scherma, risponderei: al controllo. Penso anche a molte altre cose, certo, il guanto di pelle incartapecorito quando s’impregna di sudore, la divisa in kevlar a mo’ d’armatura, l’attrito della scarpa che si trascina nell’affondo, i lividi sulle cosce, il sollievo del togliersi la maschera dopo un assalto. Però se dovessi scegliere una parola, allora sceglierei «controllo». È una disciplina estremamente fisica, aggressiva — di contatto — dove ogni movimento è aggraziato e ben studiato, e le due cose sono tutt’altro che in contrasto fra loro. Non è quello che si dice uno sport per signorine. Fino a tempi più recenti di quanto non si tenderebbe a pensare, non lo è stato nel senso più letterale. Nel mondo della scherma che ho conosciuto, le donne erano ancora escluse per regolamento dall’arma più nobile: con la stessa miscela di religiosità e spacconeria con cui il Giappone ancora oggi proibisce alle femmine anche di sfiorare il dohyō, il sacro ring del sumo, onde non profanarne la santità, fino a poco più di due decenni fa l’Occidente ancora impediva alle sue donne di tirare di sciabola.

L’arte di uccidere e farsi uccidere a colpi di lame affilate è antica quasi quanto l’umanità. Gli eroi dell’Iliade si sono massacrati con spade di bronzo, fatto notevole, vista la tendenza di questo metallo a deformarsi: quando un uomo con la spada di bronzo incontra un uomo con la spada di ferro, quello con la spada di bronzo è un uomo morto, e infatti i Micenei si sono estinti anche per questo. I romani hanno avuto i gladiatori, l’Europa i crociati, il Sol Levante i samurai, e via dicendo. Eppure la scherma così come la conosciamo ha una storia molto più recente, iniziata nell’Italia del Rinascimento, quando Camillo Agrippa, architetto, ingegnere e matematico contemporaneo di Michelangelo, scrisse un trattato che ha posto quelli che ancora oggi sono i fondamentali della «scienza dell’arme», oppure la «professione di guerra», come la definiva.

Agrippa fu il primo ad accorgersi che, trigonometria alla mano, era meglio tenere la spada diritta davanti al corpo e sempre puntata davanti all’avversario, anziché sprecare energie e sacrificare l’equilibrio facendola roteare a destra e a manca. Fu lui, insomma, a trasformare i duelli all’arma bianca in qualcosa che somigliava più a ciò che potreste vedere in un film sui moschettieri — o su una pedana olimpionica, se è per questo — che a una tamarrata in stile Highlander. Teorizzò anche le tre posizioni tutt’ora più diffuse: prima, seconda, terza e quarta. La quinta arriverà poco più tardi. Oggi ci si spinge fino alla nona, che ha riportato un po’ della scompostezza medievale (avete presente le bordate che si tirano in Games of Thrones?), ma che richiede una destrezza notevole per essere precisa, e che nel braccio giusto ha una sua eleganza.

Per secoli gli italiani sono stati maestri dell’arte della spada per tutto il continente. Tra i più celebri, oltre al matematico sopracitato, c’era Rocco Bonetti, enigmatico avventuriero veneziano trasferitosi in Inghilterra nel 1569. Circa un decennio più tardi Bonetti fondò quella che oggi chiameremmo una sala d’armi, una delle più antiche scuole di scherma del mondo, che lui però battezzò “colledge” (ovvero la forma arcaica della parola “college”), dove impartì la lezione di Agrippa alla migliore gioventù di corte. La sua carriera, che suscitò molte invidie, finì quando il rivale inglese Austen Bagger lo sfidò a duello: Bagger vinse l’assalto ma risparmiò la vita all’italiano, che da lì a poco morì comunque per le ferite riportate. Sconosciuti ai più, e comprensibilmente, fino agli anni Ottanta di questo secolo, i nomi di Bonetti e Agrippa sono stati resi noti al grande pubblico dal film cult The Princess Bride. Uscito in Italia, dove ha avuto minore successo rispetto al mondo anglosassone, con il nome La storia fantastica, il fantasy del 1987 include una delle scene di scherma più note del cinema, divenuta quasi un meme ai tempi di YouTube: «Stai usando la difesa di Bonetti?», «Una scelta azzeccata, dato il terreno», «Non se il tuo avversario ha studiato bene l’Agrippa».

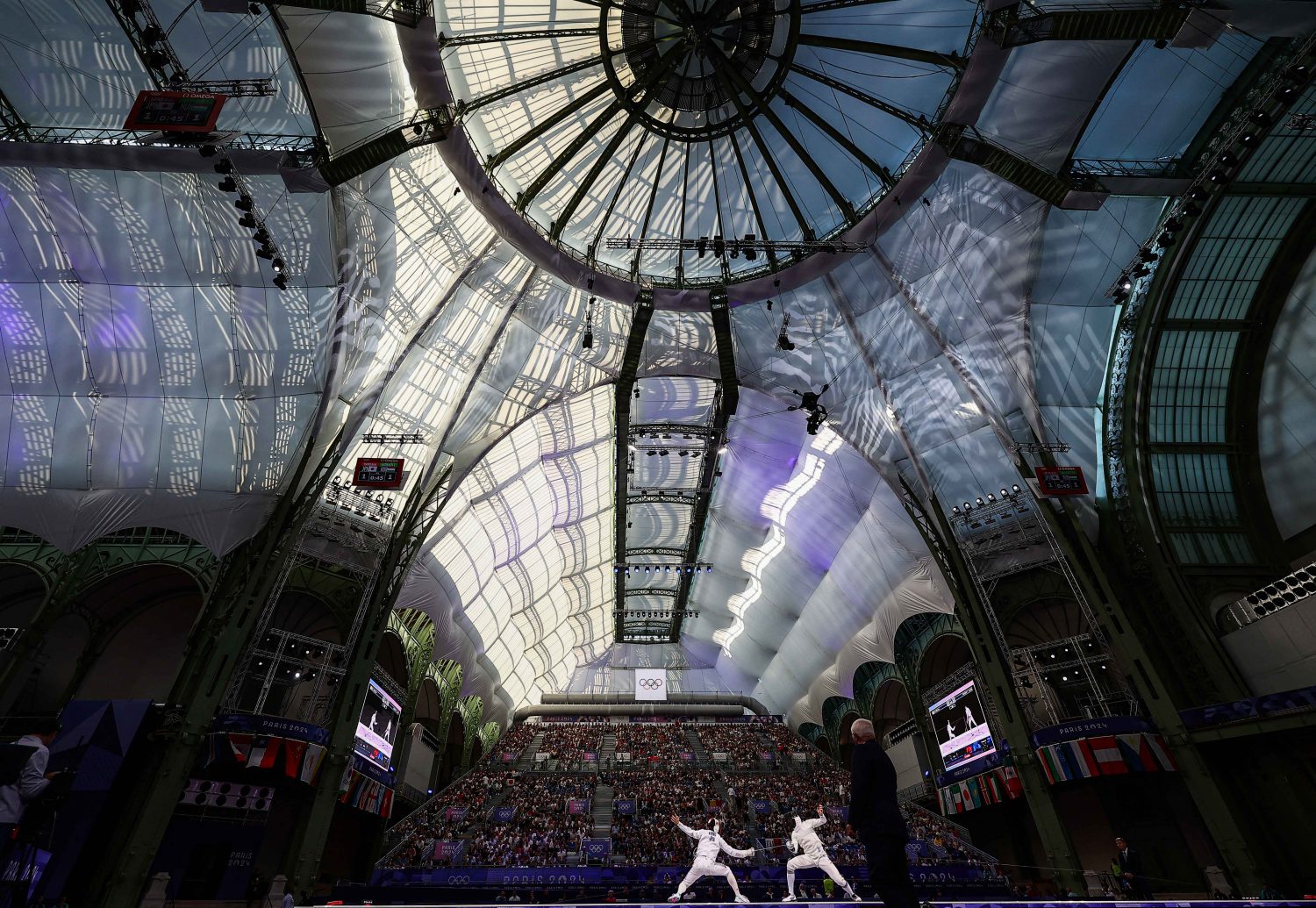

Le prove di scherma, a Parigi 2024, si stanno svolgendo all’interno del Grand Palais, un padiglione espositivo in muratura e vetro costruito per l’Esposizione Universale del 1900 in stile Art Nouveau. (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Ho cominciato a tirare di scherma nel 1991. L’anno prima, l’ultimo delle elementari, un trauma cranico m’aveva costretto per mesi a letto, nonché a indossare un casco per molte attività quotidiane che all’epoca ancora non ne richiedevano l’uso: andare in bicicletta o sullo skateboard, sciare. Tutto, improvvisamente, faceva paura. Non ricordo bene come sia arrivata l’idea della scherma, credo la maschera di metallo, una sorta d’elmo protettivo, rassicurasse mia madre. Da un punto di vista razionale, era una scelta scellerata: subire colpi secchi sulla testa, per quanto ben protetta, era l’ultima cosa di cui aveva bisogno una ragazzina con trauma cranico. Però la maschera fece il suo lavoro: proteggere, certo, ma anche nascondere la paura, circoscriverla dentro un reticolo di ferro dove può essere controllata. Quando indossi una maschera di ferro, ogni emozione diventa dominabile: una bambina impaurita si trasforma in un samurai, un cavaliere jedi, un ussaro o un assassino addestrato.

Il fioretto fu una scelta obbligata. La sciabola, si diceva, era verboten. E nella sala d’armi che frequentavo la spada era considerata, con una buona dose di sciovinismo ma non del tutto senza ragione, un’arma per i fiorettisti falliti. Il maestro tirava con un fioretto dall’impugnatura all’italiana che pareva uscito da un museo delle arti belliche (nelle competizioni in genere s’utilizza l’impugnatura anatomica) ma che invece era efficientissimo. Aveva bandito, e senza possibilità d’appello, quegli spadini di plastica che la Federazione raccomandava per i bambini, perché le vibrazioni del metallo si fanno sentire molto meglio al polso, e un bravo schermidore avverte gli attacchi dell’avversario con il tatto prima ancora che con gli occhi: la plastica è leggera e inoffensiva e vi rovinerà, diceva, dovete imparare a rispondere agli stimoli che arrivano al braccio direttamente con il braccio, senza passare per gli occhi o per il cervello. Esistono soltanto due cose, colpire o essere colpiti, pensare è per gli stupidi. È tutto un gioco, come si suole dire, «di dita e di polso», dove la vista è più d’impaccio che d’aiuto: una tecnica messa a punto dagli ussari dell’Impero che fu e che ancora oggi qualche nostalgico definisce «lo stile ungherese», sebbene che risulti non ne esistano altri.

Una volta guadagnata la fiducia del maestro e dei compagni, nonché raggiunta un’età appropriata, cominciai a ricevere qualche invito a tirare la sera. Ci si trovava in una piccola sala d’armi, uno scantinato con due pedane e una panca di legno che oggi si è trasformata in una scialba palestra di pilates, dopo le dieci di sera, quand’era certo che la Federazione non avrebbe tentato ispezioni. Erano assalti clandestini. E non perché ci dilettassimo a sfregiarci come in una confraternita prussiana. Semplicemente, anche le ragazze tiravano di sciabola. A onore del vero, di donne ne ho viste poche, ma il solo fatto che ci fossero galvanizzava l’atmosfera. A prendere parte a quelle competizioni nascoste erano soprattutto sciabolatori diurni che trovavano l’idea elettrizzante, o più probabilmente curiosa. Ricordo uno studente universitario dal cognome straniero che aveva una flèche, un attacco veloce, micidiale, che però non ha mai utilizzato contro di me — non so bene se perché mi ritenesse troppo scarsa, o se per una questione di cavalleria, va bene che eravamo parte di una sorta di cospirazione femminista però attaccare in flèche una ragazzina sarebbe stato poco elegante.

Quando la sciabola femminile è stata finalmente introdotta, avevo già appeso le armi al muro. In piena tarda adolescenza, avevo scoperto cose che al tempo sembravano più interessanti degli assalti. Sarà stato un ragazzo, le amiche, o non ricordo quale altra distrazione, fatto sta che ero in tutt’altre faccende affaccendata, e a distanza di anni un po’ me ne dispiaccio. Il primo Campionato mondiale a includere le donne nella sciabola fu quello del 1998. Per le Olimpiadi bisognerà aspettare fino al 2004.

Se c’è un assalto che rende bene l’idea di cosa sia la scherma è lo scontro tra il russo Viktor Sydiak (quattro medaglie d’oro ai Giochi olimpici) e l’Italiano Dino Meglio (una medaglia d’oro ai Giochi olimpici) alla finale della sciabola maschile a squadre nelle Olimpiadi di Mosca del 1980. Il russo, che è grande e grosso e ha dei folti baffi biondi da vichingo, tira tutto d’attacco. L’italiano, che tiene bene a fare vedere di non essere intimidito ma è evidentemente preso un po’ alla sprovvista, sta sulla difensiva, e non lo fa certo per scelta ma perché l’avversario lo costringe a farlo. È preciso, creativo e brillante, ma è sconfitto.

Nessuno, o quasi nessuno, tira in difesa per scelta. Perché la regola fondamentale della «scienza dell’arme» è che l’attacco ha sempre ragione. Vale, certo, in misura diversa a seconda dell’arma (fioretto e sciabola, la spada è un’eccezione), è una legge naturale cui non si sfugge: se l’avversario attacca, occorre fermare l’attacco, «prendere ferro», prima di potere contrattaccare, altrimenti la stoccata non ha valore. A volte mi chiedo da dove venisse tutta questa resistenza nell’ammettere le donne agli assalti di sciabola, in tempi relativamente recenti. Forse era quel senso della tradizione, il dohyō inviolabile, forse semplice chiusura mentale. Forse però c’è qualcosa di più profondo, una ragione che ha più a che fare con la natura primordiale della «professione di guerra», che con lo sciovinismo.

La scena più forte di Kill Bill non è quella in cui Uma Thurman fa lo scalpo a Lucy Liu, bensì quella dove Gogo Yubari, la liceale sociopatica, prima si offre a un uomo di mezza età e poi lo passa da parte a parte con una katana: «Volevi penetrarmi e invece sono io ad avere penetrato te». Ora, credo che quella sequenza di pochi secondi racconti più di quanto non vorrebbe raccontare sull’essenza della scherma, con tutti i fantasmi ad essa associati. È uno sport estremamente fallico, nel senso più freudiano del termine, una battaglia per controllare il corpo dell’altro e per impedire che sia l’altro a controllare il nostro. Si regge su codici binari, attaccare o essere attaccati, colpire od essere colpiti, trafiggere o essere trafitti dal ferro dell’avversario. Tutto il resto è commentario.