Mentre la Gran Bretagna si trascina, come un alcolista riottoso, verso l’uscita dall’Unione Europea, il pensiero va a come questo disastro sarà raccontato dagli storici di domani. Perché, si chiederanno, una delle nazioni più ricche del mondo ha scelto di gettarsi nel caos? Cosa ha spinto quella che era una democrazia stabile, matura, tollerante, a lasciarsi scivolare verso la xenofobia e l’autodistruzione economica? L’avventatezza e i deliri di alcuni politici, le urla di odio dei tabloid avranno di certo le maggiori responsabilità. Ma sarebbe un errore se venisse ignorato il ruolo del calcio.

La Brexit è stata l’incarnazione politica di un certo tipo di nazionalismo inglese radicato in un antico sentimento di perdita. Al cuore di tutto c’è un sentimento di frustrazione: la Gran Bretagna è stata, in un certo momento della sua storia, la più potente nazione al mondo, e la migliore negli sport che aveva inventato. Ma non è più né l’una né l’altra cosa. È un tema di cui politici e intellettuali inglesi si sono occupati poco, se non per nulla. Al contrario, le passioni causate da questa perdita di status sono state proiettate nello sport, e soprattutto nella Nazionale di calcio. L’impero è sparito da tempo, ma gli inglesi lo avvertono ancora, come un amputato crede di sentire il suo arto mancante.

Negli ultimi cinquant’anni si sono convinti, in qualche modo, di essere stati derubati del titolo di migliori, dentro e fuori dal campo. Soprattutto, sono stati persuasi che fosse colpa di qualcun altro. Nel calcio, personaggi apparentemente legati a certe oscure “élite”, come giocatori o allenatori “pigri” (soprattutto stranieri, come Fabio Capello) sono stati accusati di “deludere il Paese” per non essere riusciti a vincere nemmeno un Mondiale, anzi, per non esserci andati nemmeno vicini. I fautori di Brexit hanno semplicemente preso questo linguaggio e questo modo di pensare e li hanno adattati alla politica, accusando “l’élite” culturale del Paese e “Bruxelles” (una categoria-ombrello per indicare l’Europa sotto cui può rientrare qualsiasi cosa) per aver ostacolato il compiersi del destino naturale della Gran Bretagna: essere al posto di comando nel mondo. In altre parole: le delusioni del calcio hanno prefigurato le delusioni che sono sfociate in Brexit, spianando loro la strada.

Possiamo guardare a questa sindrome anche attraverso la lente della teoria psicoanalitica: poiché il trauma originario non è mai stato riconosciuto, la Gran Bretagna si comporta come se fosse intrappolata in una condizione che rispecchia ciò che Freud chiamava “emozione repressa”. Il disturbo è antico di decenni, ma il paziente si comporta come se il trauma fosse appena accaduto. L’impero britannico è morto dopo la Seconda guerra mondiale, ma l’eccezionalismo nazionale ha continuato a vivere nelle fantasie dei film di James Bond. La vittoria del Mondiale casalingo del 1966 rafforzò ulteriormente questa convinzione, almeno nello sport.

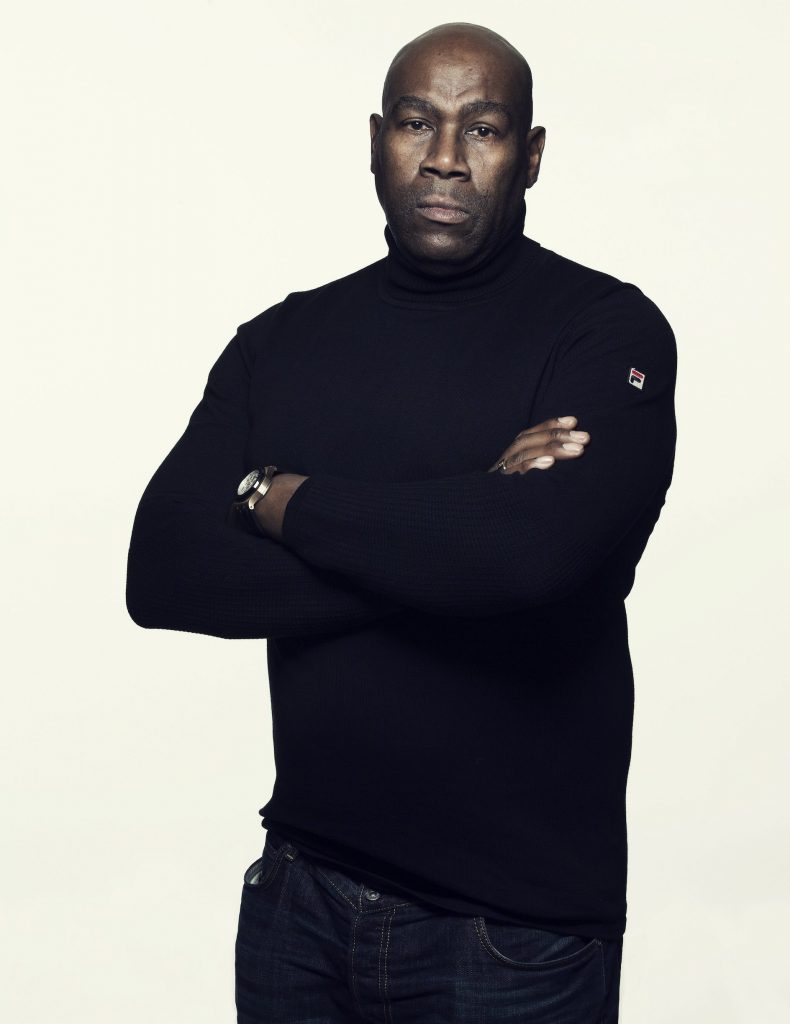

- Cass Pennant, Inter City Firm, West Ham

- Ginger Bob, F-Troop, Millwall

Uno psicodramma più distruttivo iniziò a manifestarsi sia in politica che nello sport durante gli anni Settanta: l’economia vacillava, la Gran Bretagna venne definita “il malato d’Europa”, e la Nazionale mancò la qualificazione a quattro importanti tornei consecutivi. Da quel momento qualcuno iniziò a perdere completamente il senso di prospettiva. Crebbe uno stucchevole senso di nostalgia per gli eroi del 1966, e le sporadiche grandi vittorie producevano un trionfalismo euforico.

Durante l’Europeo del 1996, dopo che l’Inghilterra sconfisse 4-1 l’Olanda, l’ex ministro Alan Clark disse: «Nessun lavaggio del cervello a base di politicamente corretto riuscirà a sradicare la convinzione che siamo migliori di chiunque altro, e che più spesso riusciamo a dimostrarlo, meglio è. La gente lo sente nelle vene, nel profondo». Allo stesso modo, in un certo senso, le sconfitte – soprattutte quelle subite da nazioni che la Gran Bretagna aveva sconfitto in guerre passate – venivano viste come umiliazioni nazionali. Nell’immediato Dopoguerra, quando ancora il Paese si sentiva sicuro del suo vecchio posto nel mondo, ci furono veri e propri shock sportivi – la sconfitta contro gli Stati Uniti al Mondiale del 1950, le disfatte per 6-3 e 7-1 contro l’Ungheria di Puskas e Hidegkuti – che non produssero, però, nessun senso di crisi. Dal 1970 – quando l’Inghilterra si fece rimontare da 2-0 fino a 2-3 dalla Germania Ovest in Messico – in avanti, alcune grandi sconfitte calcistiche innescarono altrettanti attacchi di masochismo, articoli sul fallimento della nazione, campagne d’odio dirette a determinati capri espiatori (solitamente l’allenatore, un giocatore colpevole di un errore decisivo, o un avversario scorretto).

Le reazioni ad alcune partite tra Inghilterra e Italia hanno saputo ben riflettere l’immagine che gli inglesi avevano di sé. La “battaglia di Highbury”, nel 1934, è ad esempio ricordata per la sua violenza, con accuse reciproche tra le squadre, ma è illuminante il modo in cui gli inglesi la interpretarono, come uno scontro tra l’orgoglio virile britannico e l’immoralità italiana. Nei Grand Tour ottocenteschi e novecenteschi gli aristocratici britannici impararono ad ammirare l’arte del Rinascimento e le rovine dell’antica Roma, eppure guardavano agli italiani dell’epoca con disprezzo. Nella stessa epoca, i romanzi gotici di Ann Radcliffe e dei suoi successori crearono un’immagine dell’Italia, nell’immaginario inglese, come di una terra di violenza senza freno e passioni lussuriose – l’ambientazione perfetta per racconti di amanti latini ad alto tasso erotico, inquisitori e suore sadiche. Ed è questo il motivo per cui, nel 1934, il Times predisse che i contrasti «rough and ready» degli inglesi sarebbero riusciti a «spegnere l’ardore» di Meazza (che segnò una doppietta). Ma per comprendere al meglio l’essenza delle fantasie inglesi, il riferimento principale è, probabilmente, il film del 1969 Un colpo all’italiana.

- One Eyed Bazz, Birmingham Zulus, Birmingham

- Colin Blainey, Red Army, Manchester United

Sfruttando una partita tra Italia e Inghilterra a Torino, una gang di eccentrici delinquenti capitanata da Michael Caine (che votò Brexit al referendum dello scorso anno) riesce a mettere a segno un ambizioso colpo e, dopo un inseguimento automobilistico diventato famosissimo, scappa con il bottino su delle Mini Cooper rosse, bianche e blu. I personaggi italiani sono caricaturali – loschi mafiosi, poliziotti che gesticolano tutto il tempo, autoctoni selvaggi – e la gang di Caine, ostentando coraggio e sicurezza tipicamente britannici, li sconfigge senza fatica. La canzone che accompagna l’inseguimento in auto fu in seguito adottata dai tifosi inglesi, e tuttora cantata alle partite della Nazionale.

Il produttore del film, Michael Deeley, spiegò: «L’intero film girava intorno al “noi contro loro”: è stato il primo film euroscettico. Noi che spieghiamo agli italiani un paio di cose, i nostri ragazzi contro i loro, noi fantastici, loro scemi». La differenza principale, tuttavia, è che la gang di Caine era più brava a combattere. Tradizionalmente, gli inglesi hanno sempre visto il calcio in termini marziali. È una cosa che risale al Diciannovesimo secolo, quando il calcio nacque nelle scuole private dell’élite nazionale, un processo che culminò nella creazione della Football Association, nel 1863. Era, questo, anche il periodo più luminoso per il potere economico e militare britannico, e per l’imperialismo. Lo studioso JA Mangan ha spiegato questo fenomeno nel libro Athleticism in the Victorian and Edwardian Public School: the Emergence and Consolidation of an Educational Ideology: scuole come Eton e Harrow crescevano studenti temprati per una vita militare, e utilizzavano lo sport per infondere – fanaticamente – virtù guerriere come coraggio, lealtà, virilità, spirito di squadra. Molti dei valori e degli assunti che sostennero l’impero britannico, tra cui una cieca fede in un’innata superiorità, vennero in questo modo programmati nel dna calcistico. Sono valori che non furono mai messi in discussione, non quando il calcio divenne il vangelo delle working class, e nemmeno quando venne mitologizzato dalla sinistra in quanto “sport del popolo”. L’ethos vittoriano ed edoardiano sopravvisse anche alle rivoluzioni sociali e sessuali del Ventesimo secolo, diluito ma mai eradicato.

Nel frattempo, il tradizionale senso di superiorità inglese nei confronti dell’Italia crollò drammaticamente dopo il 1970. Gli azzurri vinsero per la prima volta a Wembley nel 1973, e quando trionfarono ancora all’Olimpico nel 1976, togliendo all’Inghilterra la chance di partecipare al successivo Mondiale, gli inglesi arrivarono all’auto-lacerazione. «La dura verità», scrisse il Sun il giorno dopo la partita, era che «non produciamo più giocatori di caratura mondiale». Ma era un’esagerazione: sette mesi dopo, in quello stesso stadio, il Liverpool – con il futuro Pallone d’oro Kevin Keegan – vinse la Coppa dei Campioni, la prima di sei consecutive che andarono a squadre inglesi.

- Riaz Khan, Baby Squad, Leicester

- Carlton Leach, Inter City Firm, West Ham

Come hanno scritto Simon Kuper e Stefan Szymanski in Soccernomics, la Nazionale inglese non è niente male per un Paese così piccolo. Da anni non è tra le migliori del mondo, ma è costantemente tra le prime dieci. Eppure il divario tra la realtà e i sogni di gloria perduta non dà pace agli inglesi: è lo stesso principio per cui la brama per il ritorno di un prestigio imperiale scomparso ha accecato i Brexiteers.

Non è un caso che gli anni in cui più gli inglesi hanno dubitato della loro predestinazione calcistica – dai ’70 ai ’90 – siano stati anche gli anni d’oro del fenomeno hooligan, con i peggiori danni avvenuti fuori dai confini nazionali. Come scrisse Bill Buford nel suo libro del 1992 Among the Thugs, i tifosi inglesi «non amano gli sconosciuti… ma sono gli stranieri i veri obiettivi del loro odio». Orde di holligan nazionalisti ubriachi viaggiavano per l’Europa con il solo scopo di portare devastazione, che seguissero squadre di club o la Nazionale. Gli hooligan pensavano di lottare per una causa più grande: «Volevano una guerra», scrive Buford, «uno stato a cui appartenere e per cui lottare».

Si pensava che il bullismo calcistico inglese fosse scomparso, ma Brexit l’ha fatto tornare: in aprile i tifosi del Leicester, conosciuti in precedenza per la loro docilità, hanno distrutto la plaza Mayor di Madrid, intonando canti nazionalistici. Simili scene si verificarono l’estate precedente, all’Europeo di Francia, con scontri con i tifosi russi, inni per Brexit e di disprezzo verso i francesi.

Per 500 anni la politica estera inglese nei confronti dell’Europa ha avuto un solo obiettivo: evitare che l’intero continente si unisse contro di loro. Ed è esattamente ciò che sta succedendo ora, grazie agli sforzi di Theresa May per ottenere una «red white and blue Brexit».