Lo scorso maggio, nel bel mezzo della bufera social scatenata dalle frasi di Kanye West sulla schiavitù adidas si era trovata a dover smentire più volte le voci di una possibile interruzione del rapporto con il rapper di Atlanta: «Kanye ci ha aiutato ad avere un grande ritorno negli Stati Uniti», aveva detto il Ceo Kasper Rorsted alla Cnbc. «Non c’è dubbio che il marchio Yeezy abbia un impatto fondamentale su tutto il nostro brand». Per capire quanto queste dichiarazioni siano significative all’interno di un determinato contesto bisogna tornare indietro di qualche anno. Sette, per la precisione.

Il 6 maggio 2011, quattro giorni dopo l’uccisione di Osama Bin Laden nel bunker di Abbottabad, Champion rilasciò un comunicato dai toni inequivocabili in cui comunicava l’interruzione di qualsiasi tipo di rapporto di sponsorizzazione con il running back dei Pittsburgh Steelers Rashard Mendenhall. Il motivo? Una serie di tweet in cui il giocatore, uno dei più popolari della Nfl in quel momento, aveva criticato il modo in cui si stava celebrando la morte del grande nemico d’America, uno degli uomini più ricercati del mondo, facendo intendere che, in fondo, tutto quello che si sapeva di lui e di ciò che aveva fatto era il frutto di una visione parziale di una storia molto più grande. Per Champion quel comportamento, che poteva rappresentare un richiamo nemmeno tanto velato alle teorie del complotto sull’11 settembre, aveva costituito una motivazione più che sufficiente per decidere di non voler più associare il proprio marchio a un personaggio divenuto improvvisamente scomodo perché aveva scelto di dire la sua, esprimendo una posizione «totalmente in contrasto con i valori che Champion sostiene». Qualcuno, molto più prosaicamente, arrivò a sostenere che Mendenhall aveva avuto il coraggio di dire qualcosa che altri si vergognavano persino di pensare. Di certo a Rashard Mendenhall andò molto peggio che a Kanye West nonostante avesse provato quasi subito a chiarire cosa intendesse davvero dire con quei tweet che gli erano costati milioni di dollari e parte della sua reputazione.

Nelle ultime ore l’annuncio di Nike di fare di Colin Kaepernick – il quarterback ex San Francisco 49ers che, nell’agosto del 2016, diede inizio al kneeling, la forma di protesta contro le violenze subite dalla comunità afro-americana, i cui echi si sono propagati fino all’ultimo Super Bowl anche a causa della durezza della posizione assunta dal presidente Trump – il volto del trentennale della campagna “Just Do It”, ha rilanciato il tema del “brand activism” e dell’opportunità per i grandi marchi di addentrarsi in tematiche socio-culturali in cui il confine tra moralità e marketing (nell’ordine del rapporto di subordinazione dell’uno all’altra e viceversa) è talmente sottile da poter risultare anche controproducente. Non a caso, oltre all’inevitabile discussione sul dilemma etico dell’utilizzo a fini commerciali di una delle questioni socialmente più pressanti dell’America contemporanea, c’è già chi accusa Kaepernick di voler sfruttare unicamente il ritorno mediatico della cosa per rivitalizzare una carriera agonistica interrottasi al termine della stagione 2016 e che sta avendo nella battaglia legale contro la Nfl un corollario non certamente edificante ma comunque utile allo scopo. Sul New York Times, infatti, sia Benjamin Hoffman che Talya Minsberg hanno ravvisato in quello che è stato definito «il silenzio assordante» il primo e fondamentale tassello di una precisa strategia comunicativa attraverso cui controllare a piacimento la narrazione della sua protesta.

«Non resterò in piedi a mostrare orgoglio per la bandiera di una Nazione che opprime la gente di colore. Questa cosa è più importante del football e sarebbe egoista girare la faccia da un’altra parte. Ci sono morti nelle strade e troppa gente che la fa franca». Colin Kaepernick, agosto 2016: quando tutto ebbe inizio

Proprio per questo la mossa dell’azienda dell’Oregon è perfettamente adeguata ai tempi: in un’epoca in cui, secondo i dati raccolti da uno studio del 2015 effettuato da Cone Communications, il 91% dei millennials e l’85% di quelli che potrebbero essere definiti “americani medi” sostiene di essere influenzato, nella scelta o nel cambio di un marchio, dal suo essere o meno collegato a una determinata causa, la volontà di puntare sull’atleta simbolo di una protesta che ha finito con il coinvolgere sportivi ben più globali e globalizzati («Se fossi il proprietario di una franchigia Nfl, il primo giocatore che ingaggerei sarebbe Colin Kaepernick», disse LeBron James nel settembre del 2017) sembra essere perfetta. Tanto più se accompagnata da un messaggio ispirato e di facile impatto – «Credi in qualcosa. Anche se significa sacrificare tutto» –, dal sostegno agli atleti e al «loro diritto alla libertà d’espressione su temi di grande importanza per la nostra società» e favorita dalla circostanza di essere il main sponsor della Nfl fino al 2028. E se alla domanda su una possibile sinergia con la lega football, la portavoce Sandra Carreon-John ha risposto così – «Nike ha un rapporto di lunga data con la Nfl e lavora intensamente con la lega su tutte le campagne che coinvolgono i giocatori Nfl e i marchi collegati. Colin attualmente non è sotto contratto con nessuna squadra e non ha alcun obbligo nei confronti della Nfl» – appare chiaro come per la casa dello “Swoosh” sia stato fin troppo semplice, quasi naturale, scegliere di appoggiare lealmente e legalmente (si parla anche di una donazione per la “Know Your Rights Campaign”) uno sportivo che costituisce un riferimento in uno dei principali mercati del marchio nonostante la sua inattività: i dati relativi al secondo trimestre del 2017, infatti, raccontano come la sua maglia figurasse al trentanovesimo posto nella classifica di quelle più vendute, unico free agent nella speciale top 50.

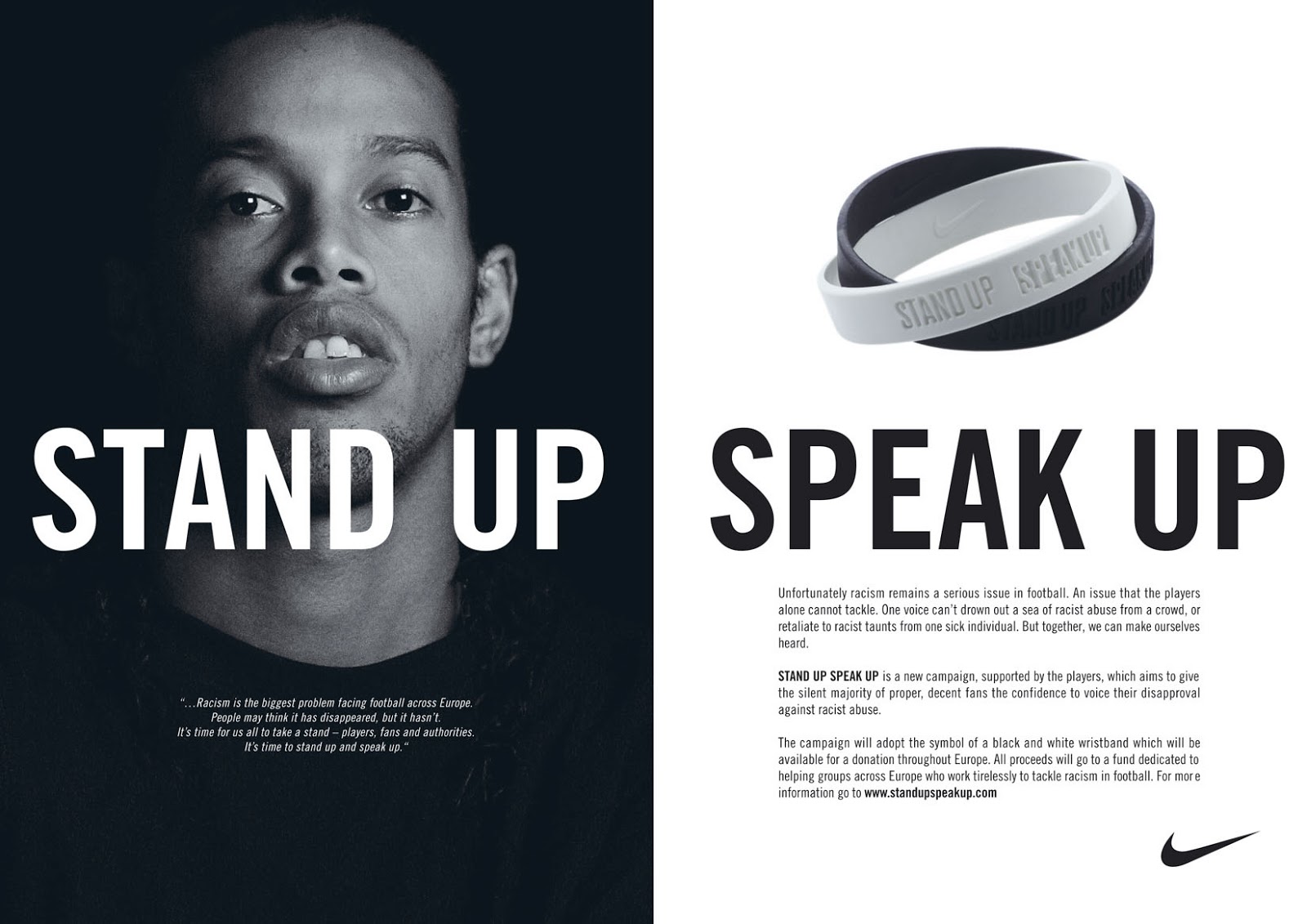

«Bisogna dare atto a Nike di aver compreso che Colin è più di un atleta, essendo diventato una vera e propria icona»Si tratta di un dato che deve stupire relativamente. Oggi non si compra solo un prodotto o un’esperienza, ma anche la possibilità di esprimere le proprie idee e le proprie opinioni attraverso quel prodotto: è come se le aziende, facendo leva sui comuni ideali di “giusto” e “sbagliato”, invitassero «i consumatori a esprimersi con i loro portafogli sul tipo di mondo che hanno intenzione di sostenere», come rilevato da Ryan Erskine su Forbes. Un’operazione che deve poggiare sull’identificabilità di testimonial che siano icone, prima ancora che sportivi di assoluto livello: come, appunto, Colin Kaepernick – «Bisogna dare atto a Nike di aver compreso che Colin è più di un atleta, essendo diventato una vera e propria icona», ha dichiarato l’avvocato Mark Geragos che ha negoziato l’accordo con Nike – come Thierry Henry, Fabio Cannavaro, Adriano, Ronaldinho e gli altri protagonisti di “Stand Up, Speak Up”, la campagna contro il razzismo nel calcio che aveva fatto del doppio braccialetto bianco e nero uno status symbol degli adolescenti nella prima metà degli anni 2000. Anche allora, non bastava professarsi a favore dell’integrazione e dell’uguaglianza o, meglio ancora, comportarsi di conseguenza: era necessario possedere un bene di consumo a fungere da segno distintivo che (pre)annunciasse al mondo da che parte stare.

Ancora nel 2016 Nike segnò una tappa importante nella storia del “brand activism” con Unlimited Courage, commercial dedicato a Chris Mosier, primo sportivo transgender a guadagnarsi un posto nella squadra nazionale statunitense di duathlon che avrebbe partecipato ai Campionati mondiali del 2016. Una scelta ancor più significativa se si considera che lo spot, oltre ad andare in onda sulla Nbc durante le Olimpiadi di Rio, arrivava nell’estate segnata dall’onda lunga delle polemiche legate all’approvazione della “HB2 Law” in North Carolina che, tra le altre cose, obbligava i transgender a utilizzare i servizi pubblici tenendo conto unicamente del sesso di nascita: «Grazie al cambio della policy olimpica e potendo ora competere per il Campionato del mondo, adesso là fuori ci sono giovani che si stanno innamorando del proprio sport e che possono finalmente essere se stessi e, allo stesso tempo, essere potenzialmente in grado di andare alle Olimpiadi», dichiarò Mosier a Espn in occasione della sua apparizione nell’annuale “Body Issue” dell’emittente sportiva americana, primo atleta transgender della storia. «È bello sapere che, dopo di me, ci saranno altre persone in grado di guardare a qualcun altro come a un modello: per me questo è il momento più magico di tutti».

Il commercial Nike con Chris Mosier

La controversa realtà politica attuale ha di fatto sdoganato il principio del “if you don’t stand for something, you stand for nothing”Come detto, però, il rischio è dietro l’angolo. Se, da un lato, i grandi marchi hanno compreso da tempo che non è più possibile tenersi al di fuori della stretta attualità sociale, politica e culturale – «Se le aziende non si interrogassero sulle questioni relative ai diritti, la società perderebbe un tassello importante per la sua evoluzione», ha recentemente scritto Dario Davanzo sul Sole24Ore – dall’altro non è sempre facile saperla trattare con la giusta sensibilità. Un esempio: Pepsi, che in aprile ha rilasciato il discusso e discutibile advertising (poi ritirato) in cui la modella Kendall Jenner riesce a fermare un potenziale scontro tra un gruppo di manifestanti e le forze dell’ordine offrendo una bibita ad un poliziotto sorridente: una caricatura mal riuscita del movimento “Black Lives Matter”. Ci sono molte cose sbagliate nello spot: l’idea di fondo, il messaggio che viene fatto passare, il linguaggio utilizzato. Non basta l’intenzione e l’intuizione di base, bisogna anche saperla mettere in pratica nei modi e nei tempi giusti, interpretando al meglio quel che il contesto richiede. Altrimenti anche la lodevole rinuncia al ritorno multimilionario di uno spot al Super Bowl in favore di una donazione di 20 milioni di dollari per cause benefiche di vario genere (sempre Pepsi, nel 2009, con la campagna “Pepsi Refresh”, che spinse l’azienda a ritornare frettolosamente sui propri passi già l’anno successivo), se non indirizzata nei giusti binari comunicativi, perde di senso, significato, impatto ed efficacia.

La controversa e mutevole realtà politica attuale ha di fatto sdoganato il principio del “if you don’t stand for something, you stand for nothing”: oggi non esiste marchio (sportivo e non solo) che, direttamente o indirettamente, non si sia schierato su un determinato tema sociale attraverso campagne pubblicitarie più o meno azzeccate. E al di là delle scelte dei creativi, delle analisi di mercato, delle contingenze spazio temporali, la chiave sembra essere paradossalmente di facile individuazione nella sua univocità: «L’importante è capire quando schierarsi e quando, invece, stare in silenzio», scrive ancora Erskine. «Una volta stabilito il perché i consumatori e i dipendenti avvertano un’affinità per il marchio, diventerà chiaro se tale affinità è pertinente o meno alla questione politica in questione. Se c’è una cosa chiara, è che usare l’attivismo politico come forma di marketing rappresenta un delicato atto di bilanciamento». Questione di equilibri e di chi riesce a trovarli, assicurandosi la vittoria in campo e fuori.