Che Francesco Lettieri fosse uno dei registi italiani più talentuosi in circolazione, per quanto non avesse ancora diretto un film, lo avevamo capito dai videoclip di Liberato, che portano tutti la sua firma. Chiaro: già da prima, da quando lavorava con artisti indipendenti come Giovanni Truppi (quindi con budget ridotti), si era intuito il potenziale dietro la sua creatività. Ma è con le varie Tu t’è scurdat’ ‘e me e Nove maggio che il grande pubblico l’ha scoperto, perché quei lavori hanno portato i video musicali su un piano inedito – hanno alzato, come si dice, l’asticella. Sono cortometraggi veri e propri, che come in un concept raccontano una storia “unica”, e rispondono l’uno dell’altro pur uscendo a distanza di anni. Con un’estetica curata e precisa, un immaginario di fondo forte, una fotografia altrettanto studiata ed evocativa, descrivendo una Napoli romantica e attuale, scura e urban, che mescola attitudine street ai soliti, iconici scorci. Senza stereotipi che non sappiano governare, e con due riferimenti costanti: il Napoli calcio e la sua tifoseria.

Ultras, che segna proprio il debutto di Lettieri sul grande schermo, riparte da queste certezze, con la stessa attenzioni per i dettagli e lo stesso immaginario di sfondo. La pellicola – prodotta e distribuita da Netflix, in sala dal 9 all’11 marzo e poi dal 20 in streaming – tocca a fondo il tema del tifo organizzato, in primis quello azzurro, soffermandosi poco sullo sport in sé (di calcio giocato non c’è nulla, se non qualche eco) e molto su come gli ultras stessi si relazionano fra loro stessi e alla fede. In quella che è una storia (d’amore, e di crescita personale) a tutti gli effetti – e non un documentario – più generazioni convivono contraddizioni, passione e codici di uno stile di vita, raccontando molto del loro rapporto col senso di appartenenza e dello scorrere del tempo – più che con lo sport in generale e gli avversari.

Non manca la violenza, come pure la delinquenza e altre zone d’ombra. Ma latitano divisioni fra buoni e cattivi, giusti e sbagliati, criminali e vittime; semmai, emerge un ritratto neanche paternalista, quanto sinceramente affezionato, di uomini figli delle case popolari, del disagio ereditato, del degrado. E, soprattutto, emerge il significato dell’attaccamento disperato alla propria squadra, in tutto ciò.

La trama, in realtà abbastanza semplice, ha impostazione multipla, corale. Al centro ci sono gli Apache, uno dei gruppi organizzati a sostegno del Napoli (ma la squadra, nel film, non viene mai nominata esplicitamente), che a poche giornate dalla fine è lì a giocarsi il campionato. Ma delle partite si perdono le tracce: qualche fuoco d’artificio per una vittoria, la voce gracchiante delle radio in un bar abbandonato, poco altro.

C’è, piuttosto, Sandro detto Mohicano (Aniello Arena), che ha cinquanta anni ed è il leader degli Apache, ma dopo una vita di scontri si è preso un daspo che lo costringe lontano dal San Paolo. Quando e come può si prende cura di Angelo (Ciro Nacca), un adolescente cresciuto senza padre, con un fratello maggiore morto allo stadio e che ora si avvicina al gruppo. Ma la sua è un’altra storia: se Sandro si chiede se valga la pena continuare alla sua età, lui è il novizio che scopre le dinamiche e i codici d’onore degli ultras con ingenuità e timore reverenziale. Perché gli Apache rappresentano un’istituzione, lì, e quando Sandro se ne distacca – dopo aver conosciuto Terry (Antonia Truppo) e le prospettive di un futuro diverso – il nucleo dei “vecchi” si appanna, aprendo uno scontro generazionale con i più giovani Pechegno (Simone Borrelli) e Gabbiano (Daniele Vicorito). Che vorrebbero proseguire con gli scontri, andare in trasferta, anche a costo di cambiare il nome e le tradizioni del loro gruppo.

Il trailer ufficiale

«Guardaci, siamo ridicoli», sbotta a un certo punto Mohicano, in uno dei dialoghi chiave del film, al reiterarsi delle solite scene, ma davanti – stavolta – alla consapevolezza dei cinquant’anni. E, con quelle parole, racconta gran parte del taglio “umano” del film: che non condanna i suoi protagonisti, ma nemmeno li ricopre d’oro, evitando l’effetto-Gomorra dai dialoghi (mai “epici”) alla lotta con le forze dell’ordine. Semmai, Ultras racconta la violenza e il disagio di fondo senza biasimi, cercando di cogliere le sfumature intime e personali che ci sono dietro un potenziale appartenente ai gruppi organizzati.

L’uscita di Ultras era prevista in alcune sale d’Italia il 9, 10 e 11 marzo, poi l’emergenza Coronavirus ha modificato il calendario, e il film è disponibile solo su Netflix

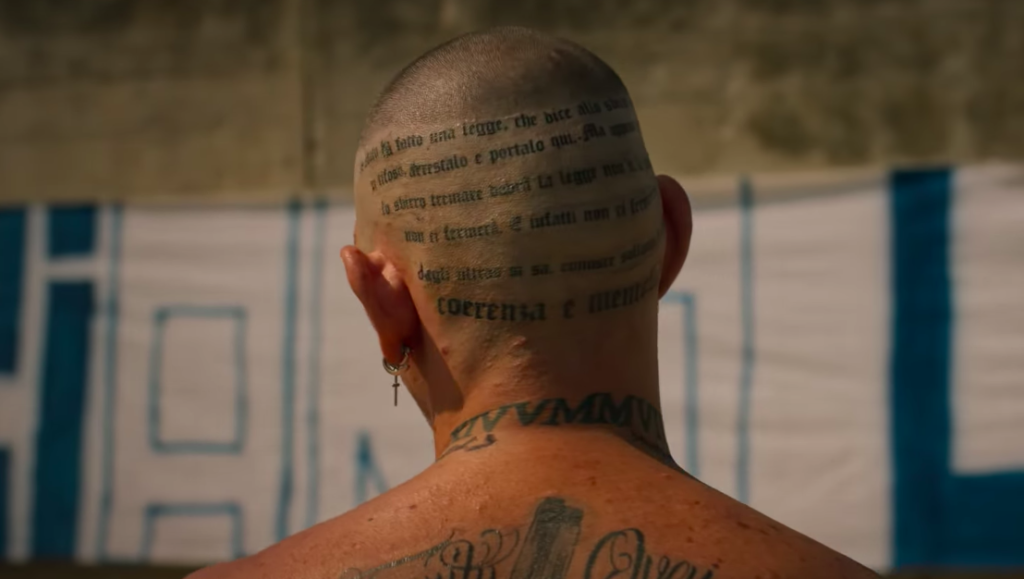

Poi certo, sullo sfondo c’è Napoli, protagonista altra del film. Viene valorizzata – più che dalla sceneggiatura – dal lavoro di Gianluca Palma, collaboratore storico del regista e che ha curato la fotografia del film. Sotto la sua lente finisce una realtà di contesto decisiva per comprendere un tifo che perde la chiave folkloristica e goliardica, per diventare più cupo e feroce: la città della delinquenza, dei ragazzi di strada, del porto e del degrado, che alterna gli scorci lividi di Fuorigrotta a quelli cristallini di Ischia. Senza contare, poi, le scene prive di dialoghi, dove una colonna sonora di classici eppure molto azzeccati (Caruso di Lucio Dalla, E so cuntento ‘e sta’ di Pino Daniele e ovviamente Liberato) esalta l’esperienza di Lettieri coi videoclip, e più di tutti ci riporta lo stile del regista partenopeo che avevamo conosciuto con la musica. Ma, al di là di un finale che – per quanto persino troppo coerente a sé stesso – forse si sviluppa troppo in fretta, la forza sta nel cast, grazie a volti “che parlano” (Arena, già in Dogman, rende benissimo il personaggio; e la scena in cui arringa i suoi è davvero evocativa) e anche ai costumi street di Antonella Mignogna.

E poi, è chiaro, la curva Azzurra è solo un pretesto: lo dice anche Sandro, «da nord a sud alla fine siamo sempre noi». Ultras, insomma, è una storia di alcune persone e del senso del branco, ma senza velleità sociologiche o persino compiacenti: i volti sono quelli della fede in crisi di Mohicano, dell’arroganza feroce di Pechegno, della ruvida ingenuità di Angelo. E sono ritratti comprensibili a tutti, non solo a chi ne condivide la realtà Soprattutto, le persone che le vivono non sono vittime né simboli di un riscatto. Sono i volti che Lettieri racconta nella maniera più scientifica e, al tempo stesso, umana possibile. Non era facile.