Lo hanno definito in tutti i modi possibili: un linguaggio universale, una metafora della vita, un rito collettivo. È il calcio, bellezza: non esiste nulla capace di unire (e dividere) come il calcio, lo sport più democratico che c’è. Il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, proprio in occasione dei Campionati Europei, gli rende omaggio con una mostra collettiva dal titolo Chi non salta. Calcio. Cultura. Identità (da sabato 12 giugno a domenica 24 ottobre 2021). Curata da Matteo Balduzzi, l’esposizione è un’indagine a 360 gradi sul mondo del pallone, inteso come espressione sia dell’identità individuale che collettiva. Installazioni, video, fotografie: negli spazi di Villa Ghirlanda sono esposte le opere di una trentina di artisti di generazioni diverse. Da Gabriele Basilico a Mario Cresci, da Hans van Der Meer a Sébastien Louis.

L’esibizione si divide in due sezioni principali: il calcio guardato, come tifo e rappresentazione di un’identità collettiva nella sala al primo piano; il calcio giocato, come pratica, momento di incontro e formazione al secondo piano. L’obiettivo, nemmeno tanto nascosto, è scoprire perché ancor oggi il calcio suscita una passione popolare così autentica e ancestrale tale da accostarlo alle rappresentazioni del sacro nella società contemporanea. Qual è, in soldoni, il suo segreto? Ne parliamo con il curatore della mostra, Matteo Balduzzi.

Ⓤ: Perché questo progetto espositivo? È solo perché ci sono gli Europei?

Se dicessi che le due cose non hanno niente a che fare, non sarebbe credibile. La vicenda però è più articolata. Tutto è partito la primavera scorsa, nei mesi più surreali e duri del lockdown, soprattutto qui in Lombardia. Sembrava che l’estate potesse rappresentare il momento del ‘ritorno alla normalità’, l’Europa sembrava mostrare un volto umano e solidale, i campionati europei di calcio – oltretutto itineranti – sembravano essere l’occasione ideale per celebrare tutto questo. Così abbiamo pensato al calcio per la mostra estiva, come opportunità per rileggere in modo inedito la collezione del Museo, mantenendo il taglio di ricerca e l’attenzione ai giovani che caratterizza da sempre il nostro lavoro. Poi sappiamo com’è andata: sono saltati gli Europei e anche la mostra. I musei sono rimasti chiusi un anno e alla vera normalità non siamo ancora tornati. Nel frattempo però il progetto ha continuato a crescere. Così abbiamo deciso di riproporlo in concomitanza con i campionati in corso. I valori e le speranze sono rimasti gli stessi, anche se forse oggi la fiducia e la spensieratezza non più sono quelle di prima.

Ⓤ: Qual è il confine tra sport e arte? Lo sport può essere considerato una forma d’arte o lo diventa solo in alcuni momenti?

Dipende molto da cosa intendiamo per arte. Con il senso comune possiamo convenire sul fatto che tutte le attività umane, quando arrivano a toccare vertici assoluti, portano con sé qualcosa di artistico. Oppure, dovremmo riconoscere che l’arte è uno specifico proprio perché definito tale e quindi, per quanto bello possa essere un tiro d’esterno all’incrocio dei pali, questo non sarà mai propriamente arte. Pasolini, che ci ha accompagnati nel pensare alla mostra, sosteneva che il goal, sovversione del codice linguistico, fosse di per sé qualcosa di assimilabile alla poesia: «ogni goal è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità».

Ⓤ: Quanto è stato difficile far convivere qualcosa di popolare come il calcio con qualcosa di (apparentemente) alto come l’arte?

Non è stato difficile, ma naturale. Intanto il fatto che l’arte contemporanea sia spesso elitaria nei linguaggi e soprattutto nelle situazioni in cui viene fruita non significa che molte delle questioni da essa messe in gioco non siano universali e semplici. Da questo punto di vista il lavoro che il Museo ha sempre fatto è stato quello di andare il più possibile verso il pubblico, accompagnando alla ricerca la dimensione divulgativa ed educativa, fino al punto da coinvolgere cittadini e appassionati nella realizzazione delle opere. Secondariamente, come c’è calcio e calcio, c’è anche arte e arte. Per fortuna esiste ed è sempre più messa in pratica una visione dell’arte collettiva, meno esclusiva di quanto i media o le grandi istituzioni artistiche ci facciano pensare. Ed è di questo tipo di arte che la mostra parla, cercando di riflettere su un calcio davvero di tutti.

Ⓤ: «Il calcio è una metafora della vita», sentenziava Jean-Paul Sartre. È d’accordo?

Se la manutenzione della motocicletta ci può portare allo zen allora in effetti non vedo perché il calcio non possa svelarci il senso della vita. Non vorrei apparire troppo caustico, ma tendo a diffidare delle metafore assolute. In fondo qualsiasi cosa può aiutarci a capire di più di noi. Al di là delle battute è chiaro che un fenomeno ampio, stratificato e imprevedibile come il calcio non può non parlare anche delle persone e della società, o comunque rappresenta un inesauribile contenitore-produttore di metafore.

- Daniele Segre, Ragazzi di stadio, 1979

- Davide Baldrati, Io sono Rummenigge, 2013

Ⓤ: In Italia il pallone occupa il 90% dei palinsesti tv e dei giornali sportivi. Perché nessun altro sport catalizza tanta attenzione?

Penso che nella semplicità del calcio ci sia qualcosa di immediatamente intuitivo e universale che gli altri sport non possiedono. In mostra ci sono alcune immagini di Ando Gilardi, quando seguiva Ernesto De Martino nei suoi viaggi di studio e di scoperta del Sud Italia: non credo che nel 1956-1957 ad Albano di Lucania avrebbe potuto fotografare facilmente partite di basket o di tennis. E sono scene molto simili a quelle che ricordo di avere vissuto io stesso, non troppi decenni dopo, in diversi angoli del mondo, dall’Anatolia al centro America, fino al Mali. Poi però c’è anche qualcosa che non va nel nostro rapporto con la cultura di massa. Negli anni il calcio si è preso tutto, da tutti i punti di vista: budget, attenzione, comunicazione, immaginario, gossip. Qualcosa di simile credo avvenga anche nella musica o nell’arte stessa. Forse l’onda lunga della televisione ha eliminato ogni via di mezzo tra il mainstream e la nicchia. Via di mezzo che oggi per fortuna trova spazio grazie al internet, lasciando prefigurare una nuova e più sostenibile ecologia mediatico-sportiva.

Ⓤ: E perché chi non ne comprende la magia, snobba i tifosi e questa loro passione smisurata?

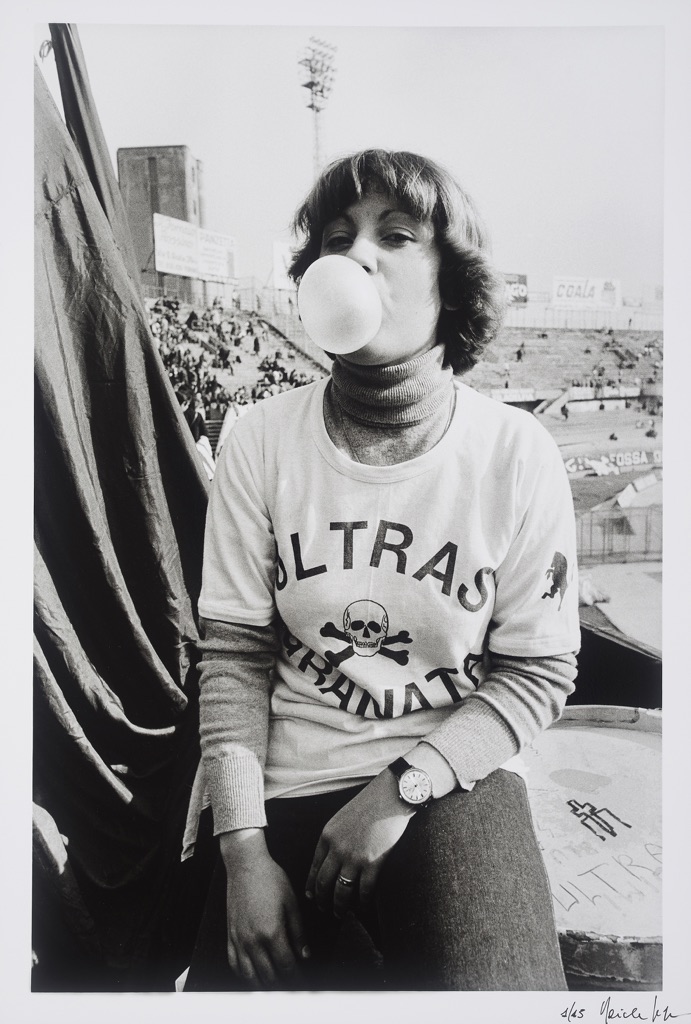

A livello individuale non saprei, ognuno ha i propri gusti. D’altra parte c’è anche chi odia Sfera Ebbasta o Masterchef. Nei giorni scorsi però Giovanni Ambrosio e Sébastien Louis, due ricercatori che sono in mostra con un lungo lavoro sugli Ultras, mi dicevano che una cosa è non capire il tifo, esserne indifferenti, e secondo loro questo è dovuto, come molte altre cose della vita, al fatto di esserne stati più o meno educati. Un’altra cosa è snobbarlo: qui permane, secondo loro, una questione fondamentalmente classista, particolarmente evidente in un paese come la Francia che ancora reitera le proprie élite culturali radicali dagli anni Settanta.

Ⓤ: L’arte ma soprattutto la letteratura sportiva hanno costruito un discorso sul calcio fondato su qualcosa di positivo e romantico. Qualcosa di ormai perduto a fronte del suo inserimento nei circuiti del profitto. C’è oggi possibilità, per il calcio, di conservare ancora qualche goccia di romanticismo, slegata dal business?

Quando poche settimane fa è esplosa la questione della Super Lega, il dibattito è immediatamente arrivato ai vertici della società, della cultura e della politica. Presidenti di Stato dagli orientamenti opposti si sono trovati ad affermare cose molto simili. Segno che, al netto del puro calcolo politico di alcune frasi, il romanticismo nel calcio sia ancora presente nel cuore di molti. Insomma, non penso che tutto sia perduto. Anzi. Non a caso tanti progetti in mostra danno voce proprio a modalità diverse per resistere e ignorare i circuiti del profitto.

Ⓤ: L’artista Jonathan Monk, tifoso del Leicester, ha detto che per un artista il concetto di originalità è molto soggettivo. Crede si possa dire altrettanto del football, gioco vecchio che sembra ripetersi ma che al tempo stesso cambia di continuo?

Pasolini – ancora lui – aveva coniato la definizione di “podemi”, unità di base del discorso calcistico: l’alfabeto ha sempre le stesse 21 lettere ma questo non ci impedisce di combinarle in modi che anche in questo preciso momento provano a produrre qualcosa di nuovo. Anche la lingua italiana ha ormai quasi un millennio e continua a evolversi per assecondare la società che cambia. Per gli artisti come per i calciatori rifare qualcosa in modi impercettibilmente diversi può cambiarne il senso, così come produrre qualcosa di apparentemente simile in luoghi e situazioni diverse può portare a risultati estremamente divergenti. Non vedo quindi nel medio periodo un problema di ripetizione. È semmai a lungo termine che la sua domanda incrocia una riflessione che ultimamente mi capita di fare spesso. Diamo per scontato che alcune cose, proprio perché così diffuse e storicizzate, ci siano sempre state e dovranno quindi esserci per sempre. In realtà molte attività umane hanno un inizio e una fine, o si evolvono in forme totalmente diverse da diventare irriconoscibili. Penso al melodramma o all’incisione, ma anche al tiro alla fune e alla pallacorda, presenti nei giochi olimpici di inizio Novecento. Come sarà il mondo, dopo il calcio? Quando cambierà?

- Giovanni Ambrosio e Sébastien Louis, Gioventù Ultras, 2016-2021

- Giulia Iacolutti, I don’t care (about football), 2021

Ⓤ: Per Indro Montanelli “uno dei guai dell’Italia è avere per capitale una città sproporzionata per nome e per storia, alla modestia di un Popolo che quando grida ‘forza Roma’ allude solo ad una squadra di calcio”. È davvero questo uno dei nostri guai?

Stiamo parlando delle stesso Paese che a un certo punto, quando urlava ‘Forza Italia’ non sapeva più se facesse il tifo per la nazionale ai mondiali di calcio o se intendesse un partito politico?

Ⓤ: A proposito: quante possibilità ha l’Italia di vincere i prossimi Europei?

Nella sua breve storia il Museo ha già presentato una riflessione sul calcio. Si trattava di una mostra nella piazza centrale di Cinisello Balsamo, con le immagini del bellissimo progetto European Fields, del fotografo olandese Hans van der Meer). Era il giugno 2006…

Ⓤ: Mbappé o Haaland?

Sono in difficoltà, ma mi piace questa domanda secca, proiettata al futuro dopo un’era geologica di dualismo Messi-Ronaldo. Penso di non essere in grado di rispondere con un minimo di pensiero. Quindi, di istinto, cento volte Mbappé. (Beh, cento volte Messi, nel caso).

Ⓤ: Lo sa che Luis Sepùlveda tifava Sporting Gijón?

Davvero?

Ⓤ: Diceva, che non avrebbe mai potuto fare il tifo per una squadra vincente. «La mia è stata una generazione di perdenti che però non ha mai perso la speranza di vincere». Secondo lei un tifoso prova più piacere a vincere o a sperare di vincere? Identificarsi in una squadra è una gioia o una condanna?

Quella della speranza è la chiave del discorso. Senza speranza difficilmente Florentino Ariza avrebbe trovato la forza di aspettare 53 anni per ritrovare l’amore di Fermina. Con un “barlume di speranza”, anche impercettibile, lo struggimento e la frustrazione possono rappresentare una condizione non solo accettabile ma addirittura esistenzialmente appagante, anche più dell’immediata soddisfazione della vittoria.

Ⓤ: C’è qualcosa di autobiografico in quello che mi sta dicendo, vero?

Penso di avere vissuto situazioni molto diverse. Mi è capitato di andare frequentemente allo stadio quando mio padre mi portava a vedere il Milan, in Serie B. Ho vissuto la meraviglia della squadra degli olandesi e di Sacchi. Poi, per un lungo periodo, mi sono allontanato. Ho praticato altri sport. Ho convissuto con l’imbarazzo e l’amore-odio del Milan di Berlusconi. Un ventennio di successi ma anche una squadra celebrata, mediatica e arrogante, strumento-espressione del potere berlusconiano. Insomma, non so a quali di queste condizioni avrei rinunciato se fossi stato costretto. Ma senza le immagini di Marco van Basten con la coppa alzata, queste mie riflessioni mi risulterebbero senz’altro più amare. Ho pochi dubbi in tal senso.