Abitavo a Milano da pochi mesi quando, al reparto casual della Rinascente, vidi una T-shirt piegata su uno scaffale. Era blu scuro, col collo bianco, si intravedeva un numero 7 stampato in rosso, sembrava molto bella anche solo a guardarla così, cercai la mia taglia e l’aprii. Era davvero splendida, vagamente eccessiva per i miei standard monocromatici: blu, nero, grigio, assenza di scritte. Davanti c’era il 7 rosso, lo stemma del Manchester United, ma la meraviglia era sul retro, c’era una scritta, quella notissima, una citazione di un calciatore che aveva sperperato molti soldi in alcool, donne e macchine veloci e il resto lo aveva dato via o sperperato, a seconda delle molte traduzioni. George Best, c’era firmato a fine citazione, in rosso, l’ho comprata.

Perché? Bevevo poco, non avevo nulla da sperperare, ero al mio primo lavoro serio. Mi piaceva, credo, girare a Milano e scoprire che pure gli amici più appassionati sapevano poco di quel calciatore unico, mi piaceva raccontare di lui le cose che avevo letto, i gol che avevo guardato, i fatti che mi aveva detto mio padre. Mi piaceva parlare di Best e lasciare che nel racconto entrasse Maradona, ho sempre pensato che ci fossero più cose in comune tra loro due che tra Diego e Pelè, o Platini. Erano fenomeni, fuori dagli schemi, destinati a essere felici solo su un campo da calcio, a buttarsi via, a commettere errori, a essere – semplicemente – ciò che erano, nel bene e nel male. Sono morti pure lo stesso giorno, a distanza di quindici anni, il 25 novembre, consegnando quel mese al destino che gli abbiamo sempre attribuito: grigio, piovoso, trite. La malinconia di novembre per me sarà sempre concentrata in un pensiero che andrà a Best e a Maradona.

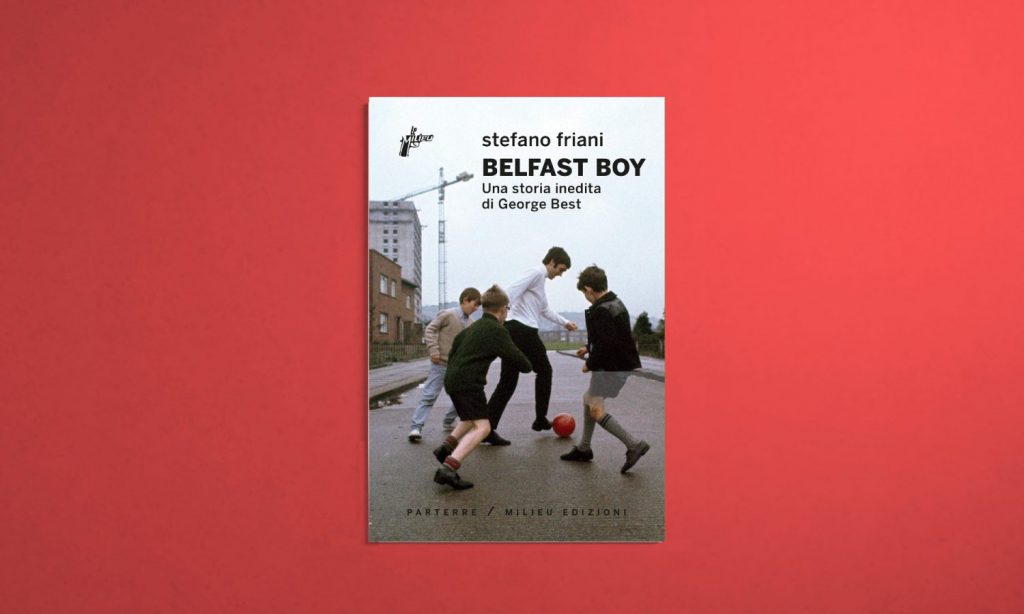

La maglietta l’ho buttata via (dopo averla sperperata) ormai scolorita, ma è la prima cosa a cui ho pensato quando ho cominciato a leggere Belfast boy – Una storia inedita di George Best (Milieu, 2021) di Stefano Friani, un libro bellissimo su (con) George Best che si tiene molto distante dalla biografia tradizionale, del resto (come Friani opportunamente ricorda) sul calciatore irlandese sono stati scritti così tanti libri da avvicinare il numero dei gol. Best nacque in un sobborgo molto povero di Belfast, figlio di un portuale e di una madre alcolizzata. In quella condizione c’era un solo modo per non perdersi. e di non restare laggiù a fare lavori massacranti e poco pagati, di sottrarsi a un destino grigio e fumoso_ giocare a pallone, giocare a pallone molto bene. «Quelli del North Bank sono fortunati, in squadra loro gioca un piccoletto che si chiama George e quelli che abitano a South Bank passano il tempo a stilare elaboratissime strategie per rubargli il pallone». Best, nel fango e nelle strade, nei campetti di Belfast, la palla la teneva incollata al piede e non c’era modo di portargliela via, e nessuno gliela ha mai portata via, da quei giorni fino alle ultime partite disputate da alcolizzato cronico.

Friani ha compiuto un vastissimo lavoro di ricerca, facendo entrare in questa storia molto del calcio minore, di partite sconosciute ma leggendarie giocate in stadi sperduti, Best è il fulcro ma anche la scusa per raccontare quasi vent’anni di Inghilterra, tra gli anni Sessanta e gli Ottanta, anni di stravolgimenti culturali, sociali, politici. Se inquadri l’Inghilterra di quel tempo inquadri il mondo. L’autore ha assecondato una passione che gli è stata trasmessa da piccolo, da qualcuno che «[…] si è ricamato da solo i suoi pantaloni bianchi con la scritta NOBBY STILES», e con quello sguardo ha osservato la società, frugando gli archivi dei tabloid, visionando filmati su filmati, comprando i programmi (stupendi) delle partite del tempo, innamorandosi – nuovamente – di George Best.

Nel libro non manca nessuno dei dribbling scavati dal nulla o dei magnifici gol di Best, come non mancano le vittorie più eclatanti come la Coppa dei Campioni vinta con il Manchester ai danni del Benfica del fortissimo Eusébio. Sono molto belli da leggere i commenti dei difensori più arcigni che anno dopo anno non l’hanno mai fermato, che spesso, sul terreno di gioco, non l’hanno mai visto. «[…] oggi l’unica cosa che ho visto è il tuo culo che galoppa verso la bandierina». Non manca il Best che vince il Pallone d’oro nel 1968, e poi c’è tutto il resto. Il primo viaggio verso Manchester, la notte passata a cercare l’Old Trafford, la prima birra dopo una partita, per la quale si sentì male (da non crederci), le prime convocazioni, la panchina certa perché allora non c’erano ancora le sostituzioni, il calciomercato come si faceva al tempo. Poi il Best che esplode, fenomeno sul campo e fuori, il primo a guadagnare più denaro per come era fuori dal campo rispetto al calcio giocato, una rockstar, il quinto Beatle, famoso come Mick Jagger, ma proveniente da una cultura popolare come John Lennon. Best è ricchissimo, bellissimo, famosissimo ma viene dalla working class, lo amano tutti, perfino quelli che poi lo detesteranno per gli eccessi.

Friani ci porta nella controcultura, nel tempo rivoluzionario del sesso e della minigonna, dei locali di Londra, partendo dalla Belfast del dopoguerra e dei Troubles, passando per le Lotus (che Best ha sempre sfasciato, venendo dichiarato morto cento, mille volte), il fumo di Edimburgo, il lusso sfrenato e il sole di Marbella – il rifugio per eccellenza del fuoriclasse –, fino al carcere (dopo un inseguimento ridicolo e rocambolesco), il soccer negli Usa, le partite in Australia, a Honk Kong, in un torneo che si fa fatica a immaginare anche oggi. Best, scrive Friani, è stato il primo calciatore fotogenico, capelli perfetti, look sublime, il primo metrosexual, è sempre stato attento alla moda (anche quando lui non lo era più). Un uomo che non si può ridurre a ubriacone e playboy, che non si può ridurre semplicemente. Non potremo mai affermare (e torniamo anche a Maradona) cose come: chissà cosa avrebbe potuto vincere Best se non si fosse rovinato. Non parleremmo di George Best ma di un surrogato, non lo ameremmo così tanto, non ne saremmo rimasti affascinati, come per Diego. Ah, se non si fosse drogato. Non sarebbe stato lui, ma noi abbiamo amato lui. Best, come Maradona quando dribblava pensava al futuro, solo che rispetto all’argentino lasciava passare un po’ di tempo prima di concretizzarlo, teneva la palla sul piede il più a lungo possibile, anche quando non serviva, perché serviva a lui, alla sua felicità.

È morto presto Best, a 59 anni (Maradona a 60), ma per lui è stato un tempo lungo, è morto povero, aveva davvero sperperato tutto, eccetto la sua leggenda. Ai suoi funerali la nazione, la città, sembrarono per la prima volta unite: sciarpe blu, arancioni, biancoverdi e soprattutto rosse, il rosso United che tutti amiamo, il primo dio del pallone ad andarsene, chissà cosa penserebbe del fatto che gli hanno dedicato un aeroporto. George Best smise di giocare sul serio nel 1974: «Da quel primo gennaio 1974, l’ultima volta che indossa l’unica maglia che avesse mai voluto indossare, il passato sarà un pianeta sul quale non si può tornare». Noi invece ci torniamo, ancora ammaliati da quei dribbling, dal suo modo di essere, dai suoi eccessi, dalle sue debolezze, dai suoi tiri imparabili. Chiuso Belfast boy la voglia di mettersi su YouTube a riguardare gli highlights delle partite di Best è tanta, ma è maggiore quella di prendere un aereo per Belfast o per Manchester. Quella T-shirt, in fondo, era un po’ pacchiana, l’ho sempre saputo, ma non avrei dovuto buttarla, dovevo conservarla, lisa, sdrucita, perduta.