Continua a occuparti di politica internazionale, il calcio è una cosa troppo seria». Così, nel 1986, su un volo Milano-New York via Parigi, Diego Armando Maradona rifiutò un’intervista al giornalista italiano Gigi Riva che si occupava, appunto, di esteri e non di sport. Una frase premonitrice, che lo stesso Riva avrebbe poi usato in un libro in cui racconta le guerre balcaniche attraverso le vicende della Nazionale jugoslava al Mondiale di Italia ’90, in un lucido intreccio tra armi e tacchetti, trincea e rettangolo di gioco. Perché, come gli ultimi campionati di calcio in Qatar hanno confermato, il calcio può diventare politica e la politica, soprattutto quella di regime, si insinua e si infila, nemmeno tanto insospettabilmente, tra le cuciture di un pallone. Il mondo arabo non lo ha capito solo col Mondiale invernale del 2022: nell’Iraq di Saddam Hussein, consensi, minacce, vendette, torture e una tristemente celebre prigione hanno avuto a che fare con le vicende o, meglio, con le vittorie e le sconfitte, della Nazionale di calcio tra gli anni ’80 e ‘90.

Il 20 marzo 2003 alle 5:34 del mattino a svegliare Baghdad fu il boato di un missile Cruise diretto sul palazzo presidenziale: era l’inizio dell’offensiva americana contro il regime di Saddam. Dopo 20 anni esatti l’Iraq resta un Paese sospeso, di certo arreso, prigioniero di un’indifferenza atavica. Il palazzo presidenziale affacciava sul Tigri, sulle cui rive, oggi, provano a emergere, in modo quasi commovente, lampi di una quotidianità non troppo anomala: è lungo il fiume che i giovani iracheni si ritrovano la sera in locali dove la musica è alta, il cibo non troppo scadente e, raramente, qualche illegale bicchiere di alcol distraggono dalla tentazione di considerare Baghdad la capitale del nulla.

Il figlio maggiore del Raìs

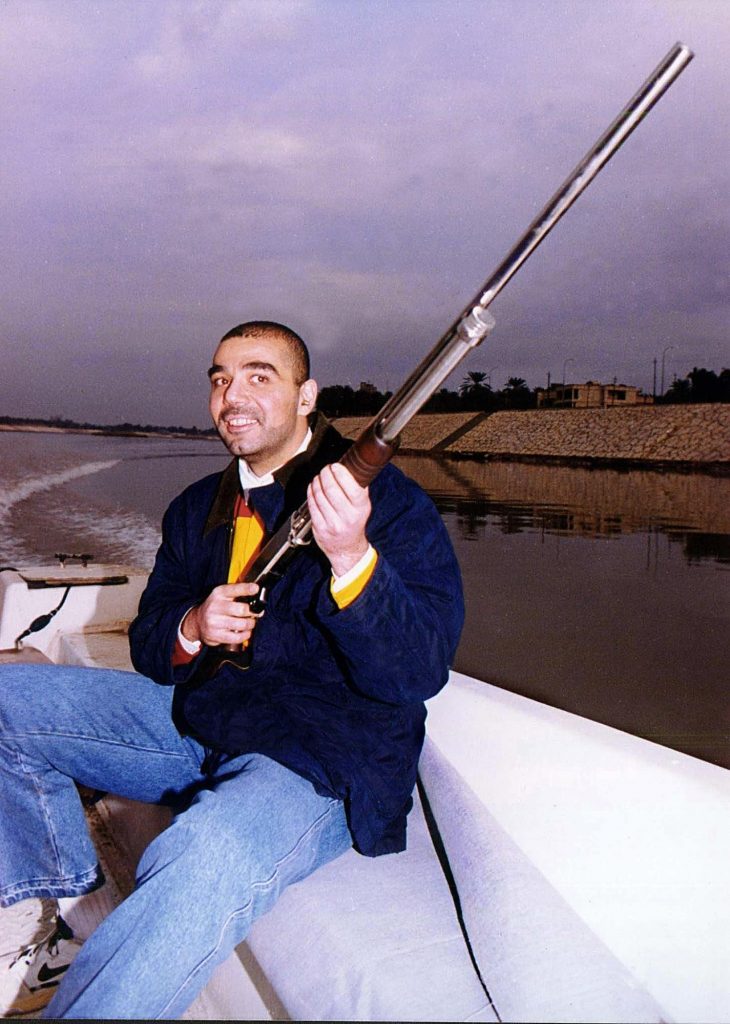

Del regime si è scritto molto e c’è una figura, che ne ha fatto parte, che mi colpiva, che ritenevo in qualche modo significativa e di cui ho provato a chiedere, in giro per Baghdad: quella di Uday Hussein, il figlio maggiore di Saddam. Considerato un narcisista e un violento nei casi migliori, fu definito “psicopatico” da Hosni Mubarak, un “pazzo assetato di sangue” dal giornalista iracheno Hassanane Balal e “un sadico torturatore” da Latif Yahia, scrittore e politico che lavorò come suo sosia prima di fuggire da Baghdad dopo che gli sparò a una spalla. Il padre lo fece imprigionare e torturare nel 1988 come punizione per aver accoltellato uno dei suoi servitori; fu anche esiliato in Svizzera ma poi perdonato. Vittima di un attentato nel ’96, rimase quasi paralizzato agli arti inferiori. Fu ucciso dagli americani il 22 luglio 2003, a 39 anni, a Mosul. Uday era considerato l’erede prediletto del Raìs, che, nel 1984, lo nominò capo della Federcalcio irachena e capo del Comitato olimpico: l’intento era quello di alimentare il nazionalismo e lo spirito patriottico nel momento in cui iniziava la guerra con l’Iran. Ma quello conferitogli fu un potere che per molti anni avrebbe giustificato qualsiasi tipo di sopruso, un dominio del terrore capace di trovare un perno su cui fare leva anche in ambito sportivo, perché il calcio è sempre stato usato, nella storia, come strumento politico per mostrare potenza e strappare consensi.

Il calcio oltre il confessionalismo

«Il calcio è presente nel cuore di tutti gli iracheni, che così dimenticano i loro problemi quotidiani», racconta Karim Mohammad Allahui, ex calciatore della Nazionale irachena degli anni ’80. Lo incontro in un piccolo impianto sportivo della capitale dove allena bambini e bambine. Seduto al centro del campo su una sedia la cui plastica bianca è stata quasi annullata dal logorio del tempo e dalla sabbia del deserto, parla velocemente, come in un tentativo di buttare fuori i ricordi nel modo più rapido possibile. «Il calcio qui ha unificato i diversi strati della società irachena e ha fatto scomparire il confessionalismo attraversando tutti gli orientamenti politici, ha riunito sciiti, sunniti e curdi», spiega. Ecco perché, viene da pensare, le mire di Uday Hussein erano finite proprio sul calcio in un Paese dove le differenze etniche e religiose affondano senza pietà, dalla notte dei tempi, come lame taglienti nel debole e sfilacciato tessuto sociale.

Latif Yahya, uno dei sosia di Uday, ha detto dopo essere fuggito in Occidente: «È un sadico pazzo che spesso tortura le sue guardie del corpo con una lama elettrica, senza motivo, per pura crudeltà» (AFP via Getty Images)

L’età dell’oro del calcio in Iraq

Quella dominata dal potere di Uday è diventata famosa come “l’età dell’oro” del calcio iracheno: i migliori risultati di sempre (la Coppa Araba nel 1985 e 1988, la Coppa del Golfo nel 1984 e nel 1988 ma soprattutto la storica qualificazione al Mondiale di Messico ’86) hanno però avuto come contraltare vicende losche e criminali. Il figlio prediletto di Saddam, infatti, ha legato la sua fama, oltre che ai maggiori successi che la Nazionale sia stata capace di raggiungere, soprattutto alle torture inflitte ai calciatori in caso di sconfitta. Sono tantissimi i racconti e i resoconti secondo i quali un gol sbagliato poteva costare giorni di prigionia, solo che non è facile farseli raccontare direttamente. È comprensibile, in un Paese dove del regime resta qualche immenso palazzo, la paura, l’angoscia, ritrovarsi a parlare, al tavolino di un bar come alla scrivania di un ufficio, con qualcuno che si limita a dire “ho avuto un amico che, ho sentito dire che” sì, questi episodi avvenivano.

Premi e punizioni

Karim Mohammad Allahui, che avevamo lasciato sulla sedia in plastica al centro del campo, in prigione ci finì davvero. Anche se è lui stesso a smussare gli angoli di una vicenda personale che racconta come fosse una sorta di tradizione inevitabile, con cui molti hanno dovuto fare i conti. L’interprete è spesso costretto a ripetere le domande, perché il “captain” (come da questi parti usano chiamare figure degne di rispetto) tenta di schivare la risposta diretta: «Non so se sia corretto dire che ricevevamo pressioni psicologiche: se ottenevi successi venivi premiato, in caso di sconfitta andavi incontro a qualche guaio». Essere premiati significava ricevere in regalo una macchina o un appartamento; andare incontro a qualche guaio significava essere rasati a zero e soprattutto essere «internati». Il “captain” usa questa parola anziché un più chiaro “imprigionati”. Eppure si riferisce al carcere, dove lui stesso ha trascorso diversi giorni nel 1988, di Al Radwaniyah, famoso luogo di prigionia e torture per molti altri ex calciatori. «Tutti abbiamo subito una punizione», dice.

Clima di terrore

Nazar Ashraf, che stringe le spalle in un completo marrone elegante e troppo largo, racconta concetti simili. Nella sala riunioni del Bilitum Hotel di Baghdad, rinfrescata dall’aria condizionata e davanti ai soliti bicchieri di the, racconta: «Per noi calciatori Uday aveva aspetti positivi e negativi. Incuteva terrore, sì, perché c’erano delle punizioni se le cose non andavano bene. Non ho mai visto con i miei occhi persone torturate ma so che queste cose accadevano». E anche lui nomina il carcere di Al Radwaniyah, dove, dice, finì rinchiuso un suo amico nel 1989. E ci tiene, infine, a sottolineare che «Uday sapeva essere magnanimo se vincevi»: anche in questo caso soldi (provenienti dalle casse statali), appartamenti, macchine, ma anche che minacce e vendette potevano essere «orribili«. Jamal Nuri, un altro ex calciatore della Nazionale che oggi vive in Turchia, nel giardino esterno di un centrale caffè di Baghdad ci tiene a sua volta a sottolineare gli aspetti «sia positivi sia negativi» di Uday, e definisce «un’usanza» quella di imprigionare i giocatori. Alla domanda su quanto sia vero quello che è stato scritto sulle torture e i crimini commessi, Jamal, con tono pacato ma deciso, abbandona l’uso dell’arabo e mi risponde in inglese: «It’s true».

Barba e capelli

Anche Nazar Ashraf e Jamal Nuri confermano che tra le punizioni inflitte c’era il taglio di barba e capelli. Il significato di una simile usanza l’ho chiesto a Gassid Mohammed, scrittore originario di Babilonia e oggi docente di lingua araba all’Università di Bologna. «Era un modo per imbruttire personaggi famosi e apprezzati come i calciatori, era qualcosa di offensivo, che voleva togliere dignità a coloro che dalla popolazione erano considerati miti e simboli», mi spiega. Ed era la stessa punizione, aggiunge, che si riservava, nell’esercito, ai militari disertori.

«Più malvagio di suo padre»

I primi a parlare dei metodi criminali di Uday nei confronti dei calciatori della sua nazionale furono gli americani, con le inchieste di ABC e New York Times. Oggi sono decine i resoconti su abusi e torture e persino un noto portale sportivo iracheno, iraqfootball, scrive: «Durante il periodo in cui è stato in carica, Uday è stato attivamente coinvolto nella tortura e nell’abuso di innumerevoli atleti, inclusi calciatori, lottatori e pugili». Secondo Ali Riyah, caporedattore del quotidiano sportivo iracheno Al-Qadissiya, torturava anche i giornalisti: «Era malvagio, molto più di suo padre. A lui piaceva vedere la gente soffrire», disse qualche tempo fa.

Gli anni ’80 sono l’epoca d’oro del calcio iracheno: oro ai Giochi asiatici del 1982, Coppa araba nel 1985, e prima partecipazione ai Mondiali, nel 1986. Qui, la squadra prima delle qualificazioni, nel 1985, contro la Siria (Nabil Ismail/AFP/Getty Images)

Un maledetto rigore

A raccontare alla stampa le torture subite fu, tra gli altri, Abbas Rahim Zair, cui per sorte (ma ancor di più per decisione personale visto che nessun altro si rese disponibile) toccò calciare il rigore decisivo nella finale dei Giochi Panarabi del 1999 contro la Giordania. Rigore sbagliato, a cui seguì, una volta tornato a Baghdad, una sorta di processo nella sede del comitato olimpico e poi il confinamento di tre settimane nel solito carcere, dopo essere stato bendato e torturato.

Sabbia sulle ferite

Tra i “metodi” di Uday, alcuni erano particolarmente cruenti. Li ha raccontati soprattutto chi poi ha lasciato l’Iraq per andare a vivere all’estero, come Sharar Haidar, difensore della Nazionale dall’89 al ’92: lui e altri due ex compagni, coi piedi legati, vennero trascinati con la schiena sull’asfalto. Sui tagli veniva gettata sabbia e i giocatori, infine, venivano fatti entrare in vasche di liquami per far infettare le ferite. Ahmed Radi, altro ex calciatore, riuscì a scherzare sul fatto che per loro, all’epoca, era normale pensare di avere tre case: quella dove abitavano, lo stadio e la prigione di Al Radwaniyah.

Donne, schiave

Ironia di un orrore che era insito nell’animo di un personaggio come Uday, che Gassid Mohammed definisce «non stabile mentalmente: era autoritario, senza un minimo di morale né umanità. Come il padre aveva una formazione militaresca e conosceva forza e violenza come unici linguaggi». Gassid racconta di come il figlio di Saddam non si facesse scrupoli a trattare le donne, anche quelle sposate, come «schiave a suo piacimento» per poi farle sparire; o di come, si raccontava nell’Iraq di regime, fosse lui in persona a «picchiare i calciatore con cavi elettrici». Qualunque sua elargizione, i “premi” di cui tanti ex giocatori hanno parlato, non erano mai, conclude Gassid, magnanimi regali, ma un «modo per dimostrare potere e capacità di controllo».

La rovina di Mosul

Nell’Iraq di oggi, dove è difficile capire chi comanda, lo spettro della guerra pare non uscire mai definitivamente di scena: alta disoccupazione, bassi salari, siccità crescente e instabilità politica lo caratterizzano come vulnerabile e impotente. Sporadici attacchi dell’Isis lo rendono insicuro, la crescente influenza iraniana alimenta ancora contese con gli Stati Uniti, la corruzione fa crescere malcontento e proteste tra la popolazione. L’ultima tappa del mio viaggio in Iraq, prima di riprendere un aereo per Milano da Erbil, è quella di Mosul, dove venne ucciso Uday Hussein e che oggi è un’efficace raffigurazione dello stato del Paese.

È una città composta per metà da ristoranti che hanno poco di tradizionale e molto di uno sbiadito calco americano, boutique con storpiature improbabili di noti marchi del lusso, caffè luminosi, affollati e con musica altissima, e per l’altra metà da cumuli di rovine e macerie: Mosul, ancora oggi, è un susseguirsi di palazzi e case ridotte in frantumi dalla guerra tra l’esercito iracheno e l’Isis, che portò alla liberazione dallo Stato Islamico nel 2017, dopo 40mila morti e una delle più gravi crisi umanitarie di sempre. Mosul, ancora oggi, è un museo dell’orrore a cielo aperto, dove respiri polvere a ogni passo e dove i muri crivellati dai proiettili sono diventati parte del panorama, monumenti involontari alle contraddizioni che tengono l’Iraq sempre sospeso tra la guerra e la vita che prova, tra un calcinaccio e l’altro, a proseguire lenta, indifferente, poco convinta.