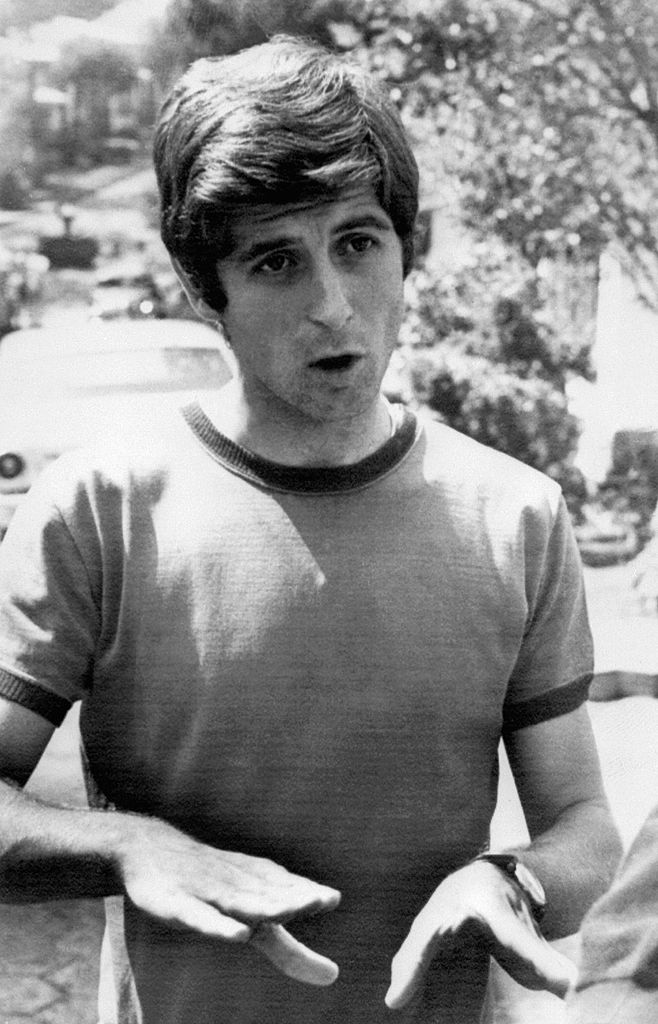

Milano, febbraio 2033. «La vita ti è passata tra i piedi, si può dire, hai calpestato qualcosa, qualcuno, in questi vent’anni?». Tutti i giorni ritorna la tua domanda, caro Beppe. Tutti i giorni, non so più da quanti anni, cinquanta? Sessanta? Eppure quel nostro giro in tram e dopo io e te che camminiamo tra le gradinate vuote di San Siro sono i ricordi più nitidi che ho. Una giornata senza campionato e la «Domenica Sportiva» occupata tutta da me. Anzi, da me e da te. Non te ne sarò mai abbastanza grato, non ho fatto in tempo a esserti grato. Me ne sto qui sul divano, leggo qualcosa e guardo fuori. Abito al ventesimo piano di un palazzo modernissimo (così dicono i miei nipoti e i miei figli), sembra una vecchia astronave, di quelle che s’inventavano nei film ai nostri tempi. A me di questa casa interessa una sola cosa, la vista. Da dove sto seduto, attraverso la grande vetrata, vedo San Siro. Lo vedo tutto quanto senza nemmeno dovermi alzare dal divano, e alla mia età è bene centellinare ogni movimento. Da quassù non si sente nemmeno un rumore ma quando c’è la partita, quando in campo scende il Milan, io lo stadio lo sento vibrare. Devo avere conservato dentro di me qualche traccia, qualche sussulto, il movimento che faceva l’erba sotto i piedi quando entravamo in campo: il terreno si muoveva prima di noi, era il più dolce dei terremoti. In quei momenti potevi guardarti intorno ed era quella l’emozione vera perché facevi in tempo a capirla; la partita, gli assist, i gol sono state cose meravigliose, ma più distanti, indecifrabili, sensazioni senza ragionamento. Ho queste memorie di me che corro dopo un gol, che sollevo le braccia, ma non le capisco, non mi capisco. Quanto vorrei – e se tu ci fossi ancora mi aiuteresti a farlo – ricordarmi cosa pensassi l’attimo prima di saltare l’uomo, prima di mettere Pierino Prati solo davanti al portiere, prima di calciare un diagonale perfetto a fil di palo. Perché restano le azioni e non quello che ci ha condotto a compierle? Si ritorna ragazzini, come quando ci vengono in mente cose che abbiamo fatto verso i quattro o cinque anni, ma non è la nostra memoria che ha voce, parlano le storie che i nostri genitori ci hanno raccontato: Facevi così, eri dispettoso, mi facevi disperare. Quella volta a scuola hai fatto a botte. Avevi sempre il pallone tra i piedi. Così a novant’anni ciò che mi viene in mente dei miei gol è quello che hanno visto i radio- o i telecronisti. Il gol alla Germania ai Mondiali del 1970 esiste solo nella voce di Nando Martellini e in quella di Enrico Ameri. Di quegli attimi io so soltanto quello che videro loro. So di Facchetti che passò a Boninsegna; di Boninsegna che entrò in area dal lato sinistro, lasciandosi il difensore alle spalle, e crossò rasoterra verso il dischetto del rigore; so di me – infine – che arrivai in corsa e la piazzai nell’angolino, spiazzando il portiere, come se fosse un rigore. So le cose come le sanno i telespettatori del tempo, mi commuovo come quelli che videro me stesso segnare, esulto come un tifoso che salta sul divano di casa al gol di Gianni Rivera. Arrivo al punto di domandarmi se quel tizio che fece quel gol fossi davvero io. So di me per intercessione di Martellini, il telecronista è come mia mamma che mi dice che sono un bambino dispettoso.

(Nel sogno non era la Germania, era l’Ungheria, ma era comunque il 1970, non eravamo in Messico, eravamo in Uruguay, a Montevideo, allo stadio del Centenario, era la semifinale, questo aspetto nel sogno rimaneva uguale. La telecronaca non era di Nando Martellini, ma di Sandro Ciotti, come se l’Ungheria richiedesse la voce roca, il passo da narratore, come se fosse necessario qualcuno che avesse quantomeno letto Agota Kristof. Sandro Ciotti l’aveva letta? Nel sogno avrei detto di sì. Il sogno era strano, perché il risultato era di 3-3 proprio come se stessimo giocando contro la Germania Ovest, ma quelli che si muovevano velocissimi sul campo erano ungheresi. In campo c’eravamo sia io che Mazzola. Era una squadra irreale, metà passato e metà futuro. In porta c’era Zenga. Il terzino destro era Tassotti, il sinistro Facchetti, che era uguale alla realtà. Lo stopper era Antognoni, che era il più anziano in squadra e si era reinventato una nuova carriera in difesa. Il libero titolare era Scirea, bello ed elegante. Trapattoni, Domenghini, Mazzola, Bobo Vieri, io e Beppe Signori. Una squadra assurda, da sogno, appunto. Vincevamo 4-3, anche stavolta, il gol era uguale, ma la palla al posto di Boninsegna me la dava Mazzola. Nei sogni le cose tornano a posto, a volte. Vincevamo il mondiale, Beppe Signori la classifica dei cannonieri. Sull’aereo che ci riportava in Italia Sandro Ciotti cantava Ciao amore, ciao di Tenco).

Beppe, mi sono convinto che la tua domanda torni ogni giorno perché io non ti ho mai veramente risposto. Ti risposi che può capitare nella vita di calpestare qualche cosa o qualcuno; poi specificai che avevo sempre cercato di non calpestare nessuno e aggiunsi che al massimo avevo cercato di non farmi calpestare. Quello che dissi dopo non mi è mai stato chiaro: «Se poi, nel cadere, gli altri si sono fatti male perché non c’ero sotto io questo è un altro discorso». Cosa avevo voluto dire? A cosa stavo pensando mentre camminavamo tra gli spalti deserti? Tu cappotto e microfono, io cappotto e mani in tasca, eravamo giovani, io un po’ di più, ma già rivestiti di una certa malinconia. Qualcosa di inafferrabile da cercare dentro Milano più che nel gioco del calcio.

Milano, mi piaceva passeggiarci di notte, specialmente la domenica, dopo la partita. Se avevamo perso partivo da piazza San Babila e risalivo corso Venezia, superavo i giardini di Palestro, Porta Venezia, facevo un pezzo di corso Buenos Aires, così diversa con i negozi chiusi. Mi piacevano i riflessi dei fari delle macchine nelle vetrine, mi piaceva la città. Giravo a sinistra in via Vitruvio e andavo fino alla Stazione Centrale. A quel punto il rammarico per la sconfitta subita cominciava a scemare, prendevo a sinistra per via Vittor Pisani, piazza della Repubblica, via Turati, a destra per via Manzoni che a quell’ora mi pareva bellissima. Quando arrivavo a piazza della Scala mi fermavo sempre qualche minuto. Eravamo io e la città, a quel punto aver perso non aveva più alcuna importanza. Attraversavo la Galleria e chiamavo un taxi. «Buonasera Gianni». «Buonasera.». «Oggi non è andata benissimo, eh?». «A volte succede, capita di perdere». «Sì, è così. Certo che se fosse entrato quel suo diagonale». «Non è entrato, è sempre una questione di centimetri. Ho preso male la mira». «No, è stato sfortunato, che strada faccio?». «Verso Sempione, faccia un giro un po’ più lungo». Se avevamo vinto, dopo aver cenato, mi piaceva scendere per via Torino, andare poi giù per le Colonne di San Lorenzo, e farmi il corso di Porta Ticinese fino a piazzale XXIV Maggio, poi il Naviglio. Salutare i nottambuli, firmare qualche autografo, spiegare a qualcuno perché quel tiro era finito a lato, perché Hamrin non avesse crossato a un certo punto, come avesse fatto Sormani a colpire in maniera così precisa, contro chi cavolo stesse urlando Nereo Rocco. Bevevo un paio di bicchieri di rosso con i tifosi ancora svegli, qualche volta si aggiungeva qualche interista che offriva un giro solo per aver la scusa di domandarmi di Mazzola. Io dicevo sempre «Sandro è un fuoriclasse». Quando pareggiavamo, tornavo immediatamente a casa, mi pareva d’aver corso invano, di non aver sudato, di aver sprecato un’ora e mezza, di aver deluso qualcuno. Dopo uno 0-0 ero capace di non cenare. Non mi ero guadagnato il pane. Cose di gioventù. Milano adesso è gli uccelli che ogni tanto vedo volare sopra lo stadio. Non sono rondini, troppo grandi, non sono gabbiani, troppo scuri. Cosa siano non mi importa granché, mi piace il loro schierarsi. A volte planano compatti in un 4-4-2, altre volte più spregiudicati in un 4-3-3; da dietro i vetri dico loro cosa fare. Guarda adesso i quattro che volano in coda al gruppo. Mantengono sempre la traiettoria, la posizione. Li hai visti, precisi, schierati come una difesa in linea, come si è usato per qualche tempo, adesso non so più bene come si difenda. Ai miei tempi, il secondo uccello da destra avrebbe volato un metro più indietro. Sarebbe stato il libero. Quel ruolo che poi è sparito, si parla (si è parlato) di coppia di centrali ed è per questo motivo che gli uccelli volano allineati. Libero, che ruolo meraviglioso. Si trattava del difensore dai piedi buoni, libero da marcature. Era il regista difensivo quello che dettava i tempi agli altri, che dialogava con il portiere. Il libero era uno di cui fidarsi, ti ricordi, Beppe? Ci fidavamo. Fosse esistito, ancora, il libero, sarebbe stato il leader di questi quattro volatili. Avrebbe detto loro quando planare, indicato il momento in cui attaccare l’eventuale preda. Gli avrebbe suggerito il tempo dell’attesa, della ritirata. Guardali, sono qui tutto l’anno, non migrano, non saltano una partita. Ogni tanto calano in picchiata oltre gli spalti di San Siro, non posso vedere fin là, ma li immagino andare giù fino a toccare l’erba, a quel punto il libero si ferma poco fuori dall’area di rigore, si guarda intorno e chiama lo schema.

Ho calpestato qualcosa o qualcuno? Ero all’Alessandria, pochi chili e molto talento, ero poco più che un bambino. Prima della prima squadra, prima molto prima della serie A, un giorno in allenamento mi marcava un mio amico di infanzia, gli feci quattro tunnel. I primi tre servivano, erano funzionali all’azione e a quello che sarebbe accaduto dopo, il quarto no. Il quarto lo feci da bulletto, non serviva a nulla, lo avevo già dribblato, tornai indietro, lo aspettai e quando arrivò gli feci il tunnel. Mi guardò come mi avrebbe guardato mio padre, con l’espressione a metà tra lo stupore e la delusione, non disse niente, ma da quel giorno smise di parlarmi. Mi salutava ancora, era un ragazzo educato, ma l’amicizia finì su quel campetto d’allenamento. Lui non ha più giocato, io un tunnel inutile non l’ho più fatto.

Volevano calpestarmi, me e gli altri compagni di squadra, la volta che andammo a giocare il ritorno della Coppa Intercontinentale in Argentina. Che inferno, Beppe, quando ci penso avverto la stessa paura di quella sera. La partita si disputò a Buenos Aires e non a La Plata che era la città dell’Estudiantes, la squadra rivelazione che si trovò a giocare in finale con noi. All’andata a Milano vincemmo 3-0, con Sormani e Combin protagonisti: proprio loro, i due sudamericani. Avessero potuto li avrebbero uccisi, a Buenos Aires, ho davvero temuto che accadesse, tutti quanti lo pensammo. Fu tremendo. All’ingresso in campo, lo ricordi di certo, ci buttarono addosso il caffè bollente e, mentre facevamo la foto di rito, ci presero a pallonate. A Combin lo massacrarono, a fine partita lo tennero dodici ore in prigione, era accusato di diserzione. Lo odiavano perché era naturalizzato francese, qualcosa di imperdonabile a quei tempi. Prendemmo un sacco di botte, la definirono una caccia all’uomo. A me non riuscirono a prendermi, non posso dire che non ci provarono, ma quella sera ero ancora più leggero del solito; più che calpestare il terreno di gioco volavo. Non avrebbero mai recuperato lo svantaggio, nemmeno ci provarono, era molto più semplice farci fuori. Andai in pressing a centrocampo, rubai palla, scambiai con un compagno e me ne andai da solo verso l’area di rigore, dribblai il portiere e segnai a porta vuota. Fatemi fuori adesso, se credete. Fu il momento in cui capii che la coppa sarebbe stata nostra, dovevamo solo restare in vita. Secondo me dopo quella partita quelli che mi definivano leggerino o senza grinta cominciarono a ripensarci. Finirono così i miei anni Sessanta, mese più o mese meno, volando palla al piede, nella bolgia della Bombonera verso la porta avversaria. Quello che nessuno sa è che nell’intervallo vennero a parlarci Verón e Poletti; in poche parole ci chiesero di farli almeno pareggiare, bei tipi no? Poletti quasi ammazzava Pierino Prati e fu lui a dare un cazzotto a Combin. Risi loro in faccia. Noi volevamo giocare a pallone e vincere una coppa, loro cosa volevano?

(Maradona veniva da me, eravamo nella Bombonera, non so dire quando, io ero vecchio come adesso, lui aveva sedici anni come quando aveva sedici anni. Gianni, voglio che mi insegni a calciare di destro. Voglio che il destro mi diventi come il sinistro. Diego, con il mio sguardo da vecchio, con la mia voce da vecchio calciatore che ha smesso, Diego, gli dicevo, sei un ragazzino fortissimo, hai un sinistro che fa quel che vuole e che ti porterà ovunque tu vorrai, cosa te ne fai del destro? Gianni, insisteva, se un giorno, metti che sia la finale del Mundial, metti che mi lancino la palla sulla destra, metti che stiamo perdendo, metti che io non riesca a toccare il pallone col sinistro, sono troppo marcato, troppo spostato, metti che io possa usare solo il destro, metti che i difensori si aspettino che io tenti qualcosa con il sinistro, a quel punto ho bisogno del destro per andare in porta, ho bisogno che mi insegni. Diego, gli rispondevo, il destro non si insegna, nemmeno il sinistro se è per questo, tu sei nato con quella cosa che è la magia del piede, l’incanto della palla attaccata al piede sinistro, lo scoppio della corsa a tutta velocità con il pallone incollato, il dribbling a perdifiato, l’intuito, la soluzione, l’invenzione. Diego, capisci. Gianni, capisco, però pensa un tunnel riuscito col piede destro, pensa la sorpresa, pensa saltare Scirea o Krol in corsa, andando via col destro, potrei fregarli. Quei due non li fregheresti col destro, Diego, ma col sinistro prima o dopo sì. E mi svegliavo).

Non lo sa quasi nessuno ma io e Sandro Mazzola cenavamo insieme spesso, andavamo in un posto fuori Milano, il ristoratore era un amico, ci riservava una saletta e noi potevamo fare le nostre solite chiacchiere senza tifosi intorno, facendo a meno della nostra finta rivalità. Sandro ha sempre pensato di essere più forte di me, io ho sempre pensato il contrario. Lui era interista, al tempo loro erano più potenti. Io facevo polemiche con la Federazione e con i giornalisti, che insieme – in pratica – facevano la formazione della Nazionale. Sandro non diceva niente e giocava di più. Valcareggi, poveretto, conosceva uno schema solo; pensare a due mezze punte nella stessa formazione lo mandava fuori di testa, perciò sceglieva il preferito della «Gazzetta». Sandro ha sempre detto che la finale la giocò lui perché era più forte di me, più determinato. Ordinava sempre per primo, poi andava in bagno a lavarsi le mani. Una volta lo chiusi dentro a chiave, pagai il conto per me e per lui, chiesi al proprietario del ristorante di lasciarlo lì dentro per ottantaquattro minuti e di consegnargli un biglietto dopo avergli aperto la porta. Sul foglio avevo scritto: «Ti restano sei minuti per mangiare. Ci vediamo domenica che c’è il derby».

Herrera mi invitò a cena due o tre volte, mi fissava con quei suoi occhietti piccoli: «Gianni, devi venire a giocare da noi. Voglio vedere giocare insieme, te, Suárez, Corso e Mazzola, voglio dimostrare a tutti che è possibile. Pensa che spettacolo». Lo ascoltavo, era buffo, intelligentissimo, lo avresti ascoltato per ore. «Non posso venire all’Inter» gli dicevo. «A Milano si scatenerebbe l’inferno e poi io sono milanista». A quel punto sorrideva e ripeteva sempre la stessa frase: «“Io sono” non vuol dire niente, l’unica cosa che conta è: “Io sarò”». Una volta, l’ultima, passeggiammo quasi tutta la notte, mi ricordo perfettamente l’istante in cui mi diede una lezione di tattica, eravamo all’inizio di corso Lodi. «Gianni, tu sulla tre quarti destra, Sandro sulla tre quarti sinistra, Suárez poco più dietro, Corso poco più avanti. Le vinceremmo tutte». «E Jair?» risposi io. «Non lo vedi?» fece il Mago, indicando con la mano la direzione di piazzale Lodi. «È già scattato sulla fascia, non devi fare altro che lanciarlo verso la porta». Mi pareva sempre che non togliesse nessuno dei suoi e che aggiungesse me. A Milano, di notte, in mezzo alla nebbia, due o tre volte sono stato il dodicesimo uomo in campo di Helenio Herrera.

(Giochiamo la finale dei mondiali del 1994, io sono l’allenatore, Sacchi è il mio vice, vorrebbe Signori quasi terzino, suggerisce, pensa, dimostra, istiga, me ne frego, per me è punta. Lo schiero prima punta con Baggio in appoggio. Siamo 2-2 ai supplementari. Noi siamo andati in vantaggio con una punizione di Evani, ha pareggiato Romário di rapina, poi a inizio ripresa ne ha fatto un altro. Sembrava una trottola, ne ha saltati tre. Pareggiavamo all’ottantesimo, segnava Baggio che saltava Cafù al limite dell’area, chiedeva triangolo a Signori e dopo fulminava il portiere sul primo palo. Il portiere del Brasile era un Leão senza tempo, senza guanti e senza età. Non capivo molto nel sogno, o forse non lo era e ricordavo le partite che ho giocato mischiate a quelle che ho guardato. Però, sogno o ricordo, eravamo 2-2 e quelli che stavano per cominciare erano i calci di rigore. Perdevamo, sbagliavano Baresi, come nella realtà, e Nereo Rocco che era il nostro mediano. Si perde stando dentro e fuori, si perde dall’interno, giocando, da fuori, sognando. Il ritmo nel sogno è più lento, ma si perde, non si domina, si cade. Il Brasile è reale, il Brasile esiste, non sogna, ma turbina, ci regola, non sbaglia un rigore, alza le braccia e la coppa, infila il collo in una medaglia, torna a casa e anche noi, ma noi secondi e senza gloria. Rocco dice che si ritira, il presidente non ci accoglie. Beppe Viola è l’unico ad aspettarmi in aeroporto).

Caro Gianni, dove sto adesso è una specie di Lomellina. La sera, che è uguale al giorno, perché le ore non si contano, giochiamo al biliardo, io, Enzo e Giorgio. Loro canticchiano, io vinco. Te la gente la facevi sognare, la facevi divertire. Forse hai calpestato qualcosa, forse no. La verità è che mi hai sempre risposto, fin da quella volta lì. La mia era una bella domanda, di quelle che suonano bene, ma che non hanno risposte possibili. Te la cavasti bene allora e te la sei cavata bene in tutti questi anni. Quanto a me, qui, nella mia infinita Lomellina, ogni tanto calpesto una merda, non ridere, è che la gente certe abitudini non le perde nemmeno da morta. Quando mi annoio m’invento delle partite immaginarie, è il mio modo di calpestare San Siro. Caro Gianni, anche da morto, anche da questa Lampugnano perenne, molto vicini allo stadio ma per sempre distanti, non c’è istante che non pensi a te, mentre l’appoggi di tacco a Pierino Prati, al limite dell’area di rigore, e lui che scocca quel tiro meraviglioso che trafigge il portiere dell’Ajax.

Eccoli di nuovo, che uccelli sono? Che forma strana, scuri, scurissimi, sembrano gabbiani sporchi, ma più grossi e più veloci. Sono belli. Planano lì dove c’era San Siro, dove tremava l’erba, sbatteva il palo, si mirava all’incrocio, si dribblava qualcuno, qualche volta qualcosa. Lì dove si mandava in porta Pierino, si triangolava con Sormani, si teneva la palla, poi la si lasciava andare. La palla rotolava da un compagno all’altro, da una porta all’altra. Lì dove ho tremato ogni domenica. Sono belli. Ora si rialzano, perfettamente schierati puntano verso dove stiamo noi. Ma dove stiamo? Sembra uno spogliatoio, più vasto, più pulito, è bianco, troppo bianco. Sono belli. Eccoli in un 4-4-2, ecco il libero, un passo indietro, l’ala destra leggermente sollevata a chiamare lo schema, la planata. Ecco l’interno destro che fa un mezzo giro su sé stesso, l’ala sollevata a indicare la mezzala, la mezzala sbatte l’ala sinistra verso l’attaccante più vicino. Ecco l’attaccante che si volta e poi si butta in picchiata, vede la palla, la porta, l’aria che si fende, il tempo che si ferma. Sono belli. L’assoluta precisione tattica di questi uccelli, il loro rigore, la loro bellezza. Pierino Prati si buttava dentro l’area di rigore, lo vedevo, lo sapevo da prima, toccavo la palla col collo interno, la telecomandavo, il difensore scavalcato, l’attaccante trovato, il portiere, senza scampo, battuto. Ecco il replay, il giornalista che intervista, l’operatore che filma, la pellicola che registra. Ecco i sorrisi, la vittoria, il domani. Sono belli. Risalgono, a volte è un 4-4-1-1, più moderno, alla fine basta essere in undici e che ognuno sappia ciò che deve fare e a un certo punto passi la palla a me. Sono belli, chissà che uccelli sono.

Ho calpestato qualcosa o qualcuno? L’erba tutte le volte, i sanpietrini, i binari del tram attraversando, la mano alzata per un taxi, alzata per domandare un rigore, un cartellino giallo, un rosso, un campetto fuori Alessandria, una frase non detta, un gol mancato, un pareggio subìto, una coppa lasciata andare, un terzino tedesco, un cortile di Affori, il fango coi tacchetti in una domenica di pioggia, una stretta di mano non data, un abbraccio rinunciato, un passaggio sbagliato, un calcio di protesta al palo destro sotto la Nord, un rigore fallito, una corsa in collina, un tiro sfumato di lato, la palla non data a un compagno smarcato, il braccio alzato a protestare, le braccia lungo il corpo rassegnate dopo aver perso 1-0, le mani sui fianchi, la rincorsa (mai troppo breve, mai troppo lunga) prima di un calcio di punizione, Sepp Maier, Alberto José Poletti, ogni dribbling venuto male, un tunnel superfluo, una gomitata non andata a bersaglio, una subita, le cose dette inutilmente in faccia, un paio di scudetti perduti, Buenos Aires, l’Atzeca, la vita a perdifiato, una maglia non scambiata con uno più giovane, non aver giocato con Maradona, aver parlato troppo poco con Gianni Brera, e cenato troppe poche volte con te, non aver mai giocato con Gaetano Scirea, con Paolo Maldini, lo stacco di testa di Gullit, il fiuto per il gol di Gerd Müller, il tiro di sinistro di Gigi Riva, i tacchetti sotto gli scarpini, l’Ajax, il Benfica, l’infortunio del 1968, l’Inter, gli arbitri, i marciapiedi di via Turati, il parcheggio di Lampugnano, piazzale Lotto, piazzale Axum, gli argentini, ogni portiere saltato in velocità, ogni fallimento, ogni perdita di tempo, il colpo di tacco che non mi è riuscito, la mia numero 10, via Diomede, l’Ippodromo, Montestella, il tunnel degli spogliatoi, l’erba tutte le volte, l’erba tremante di San Siro.

Credo di no.