Rino Tommasi sosteneva che «il peggior commento è sempre meglio di nessun commento». Era una delle volte in cui, con il rispetto dovuto a un gigante della professione, non riuscivo a decidere se essere d’accordo. Ne parlammo una volta in cui una telecronaca era stata affidata a un povero cronista di un altro sport, che aveva passato l’intera partita a confondere un giocatore con l’altro e non aveva la minima contezza di punteggio, colpi, giocatori, tornei. Eppure, la sua idea era rimasta tale. E mi è capitato di ripensarci in questi mesi, quando Discovery+ ha trasmesso sulla sua piattaforma qualunque batteria di ogni disciplina delle Olimpiadi di Tokyo, talora – inevitabilmente – senza telecronaca. Se è vero, bisognerebbe tentare di intendersi su cosa la parola possa aggiungere a quanto si vede e cosa, invece, sia buttato lì tanto per riempire i vuoti, come il chiacchiericcio del venditore di pentole, utile come il sottobicchiere. Ecco, non credo esista un modo giusto di raccontare una partita. Uno solo, almeno. Dopo un bel po’ di anni, tuttavia, sono abbastanza sicuro di avere individuato i modi sbagliati per farlo.

Un giorno, sentii Carlo Verdone spiegare, con preoccupazione, che oggi ci sono giovani registi, magari bravi e fortunati a potersi servire di un attore di talento, che commettono errori marchiani come lo scavalcamento di campo, oppure che non conoscono i rudimenti della geometria di una scena e ne costruiscono di involontariamente grottesche. Perché nessuno ha mai insegnato loro l’alfabeto del mestiere. Le regole di base andrebbero imparate e, certo, non tutti possono avere a disposizione Sergio Leone: il problema è che la formazione, quella teorica e quella pratica, è sparita dal percorso di un telecronista – e non solo, a quanto mi consta.

A me andò piuttosto bene: nel 2005 iniziai da subito come prima voce – noto che la distinzione è talora ostica: prima voce è il telecronista, un giornalista; spalla tecnica è un ex giocatore, più raramente un giornalista particolarmente competente e brillante. Venivo da un mensile specializzato ma scrivere e parlare in diretta, con tempi contingentati, sono due mondi paralleli e manco affini. Uno dei miei miti di gioventù, Giorgio Bocca, scrittore sommo che nei reportage non sprecava una parola che fosse una, in televisione era tragico: perdeva tutto il suo ritmo, incespicava, si mangiava le parole e quell’inflessione cuneese, che tanto amo per radici e cultura, lo avvicinava a uno sketch di Macario. Mi fecero fare una prova: pensavo significasse commentare una partita registrata. Invece mi buttarono in cabina, in diretta, a commentare il mio omonimo Juan Carlos Ferrero e David Nalbandian al torneo di Vienna. Durante la partita, mi limitai a chiamare il punteggio e a farfugliare locuzioni come «circoletto rosso». Ma quello lo diceva Rino, e poteva dirlo solo lui. A parte il fatto che, ormai, i giovani non sanno più a cosa si riferisse (erano cerchi fatti a biro rossa sul taccuino di carta, per segnare i punti migliori del match), certe espressioni hanno un proprietario. «Sciagurato» lo diceva Gianni, e non lo si può più usare con la sua stessa enfasi, così come «Allegria!» di Mike Bongiorno.

Dopo il match, mi confrontai con il responsabile. Si chiamava Antonio Costanzo, uno dei più bravi telecronisti italiani di sempre, un animo irrequieto e ambizioso che poi scelse di abbandonare la professione per dedicarsi con successo – non avevo dubbi – alla più redditizia carriera dirigenziale in società non sportive. Antonio non era tipo da lezioni, però dava l’esempio. Al di là della passione per il gioco, era di una professionalità contagiosa, ed era quanto di più lontano potesse esistere dal cliché. Non so se apprezzasse Beppe Viola, ma nutriva un odio rancoroso nei confronti del gergo del cronista sportivo, quello per cui il francese è “galletto” o “cugino transalpino”, Boris Becker è “il teutonico mai domo” e Stefan Edberg “il vichingo che ben ha figurato (sic) sui prati verdi (davvero?) di Wimbledon”. Impossibile sentirgli dire una frase fatta. Se ho voglia di sushi vado al ristorante giapponese, non dal “nipponico”. Né un tennista giapponese è per forza un samurai, uno italiano un suonatore di mandolino, uno spagnolo un torero.

Lo “stile telecronaca”, in realtà, è una accozzaglia di locuzioni che andrebbe presa e smaltita nella discarica più lontana, per accertarsi di non tornare mai a riprendersela. Il dritto “inside in” lasciamolo dire a un coach americano, anche perché non lo capisce quasi nessuno. E così, c’è stata la moda della misteriosa “inerzia della partita”, o il “passare sopra” l’avversario, o il “mettere a referto”. Beppe Viola faceva notare che “operare un recupero” è materia da chirurghi, non da tennisti. Imparai a stare alla larga dalle cartine di tornasole (che si usavano in chimica cinquant’anni fa e nessuno nato dopo il 1980 sa cosa siano), dalle caviglie in disordine, dagli avversari titolati. Nessuno che salisse in cattedra o scoccasse frecce dalla faretra, niente pugni di mosche, remi tirati in barca, buoni giorni che si vedono dal mattino o gente che la vince perché la dura. In più, detestava l’approssimazione: non avrebbe mai detto che “Federer ha ottenuto risultati importanti (altra parola orrendamente abusata) in questo torneo”. Diceva quali. Tre finali negli ultimi cinque anni, due semifinali, mai eliminato prima dei quarti da dieci anni. Toh. Quando comparivano le statistiche di fine set, non le leggeva col senno di poi, alla ricerca di conferme al risultato appena concluso. Anche perché le statistiche possono dire tutto e niente, soprattutto la seconda se non le si sanno maneggiare: un giocatore può aver salvato cinque palle break e il suo avversario solo due, ma non vuol dire che abbia rischiato di più di perdere il servizio. Possono essere state tutte nel primo game, le sue, mentre l’altro può essersi trovato 30-40 sul 4-5 e sul 5-6. Durante gli Slam, in redazione leggevamo i reportage del New York Times e de L’Équipe, perché sapevamo di poterci trovare notizie vere e altrove non pubblicate. Toccava sapere inglese e francese, peraltro, così da non tradurre a caso le interviste post partita. Che Wawrinka fosse nato a Losanna a marzo, lo si poteva ricavare da qualunque nota ufficiale del torneo. Cosa avesse fatto durante la riabilitazione post operazione al ginocchio, no.

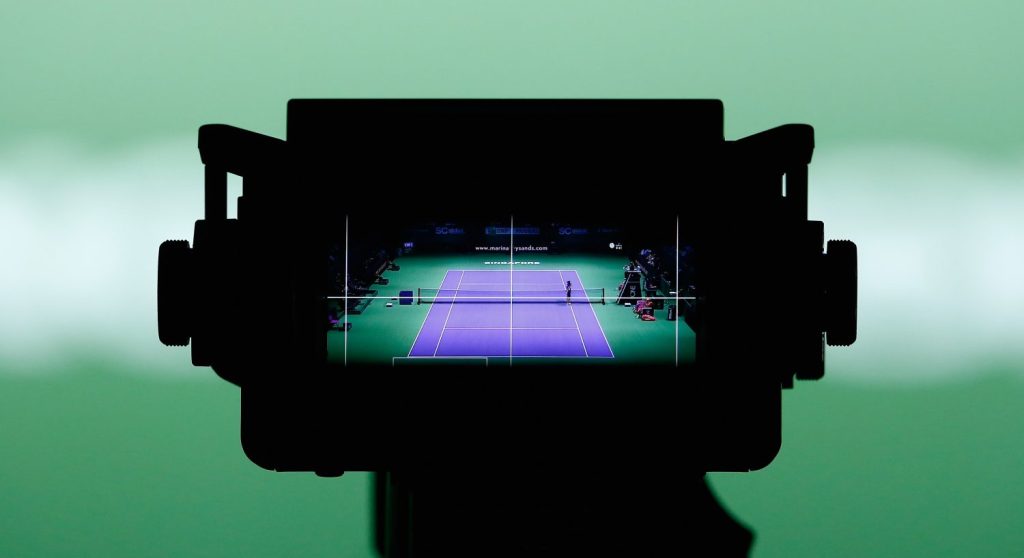

Dopodiché, al di là del fatto che i telecronisti di tennis fossero quattro o cinque in tutta Italia quando ero giovane, e almeno venti oggi, esiste un prima e un dopo. Il prima, finché si è potuto viaggiare. La telecronaca sul posto era tutta un’altra vita: capitava di incontrare in aereo un coach in vena di confidenze. Si faceva visita ai campi secondari, si raccoglievano umori e sensazioni da restituire. Colleghi thailandesi che conoscevano a menadito le faccende di Srichaphan. Si mangiava gomito a gomito con qualche giocatore straniero e non troppo famoso, magari informatissimo e desideroso di parlare con i giornalisti solitamente occupati a fare le solite domande alle solite star. Soprattutto, si poteva guardare il campo con i propri occhi e notare quel quid che la telecamera sterilizza: un gesto, una parola, un qualcosa che racchiudeva un cambio di direzione nel match. Invece, nella società della tecnologia che ha annullato le distanze e ha reso il mondo piccino come un cortile, non ci si sposta più. Quando, durante una partita degli Australian Open, si mette a piovere bisogna aspettare di avvistare un ombrello aperto, altrimenti si rischia di non accorgersene. La definizione dell’immagine può essere raffinata quanto si vuole, ma se il cervello che guida l’occhio è quello del regista e non il tuo, e tutto ciò che vedi è preso da quel tubo che inquadra il campo, la visione del mondo diventa una prospettiva parziale e monca. L’abolizione delle trasferte, iniziata una decina di anni fa – una decisione tragica per questo mestiere, solo in minima parte giustificata dal fatto che qualcuno le usava per farsi una vacanza di lusso a spese del suo editore, e che “tanto da studio è uguale” – ha reso i telecronisti schiavi delle fonti di seconda mano, e ha contribuito all’appiattimento generale del commento.

Però si può ugualmente tentare di crearsi un proprio modo di commentare: è un percorso che passa, secondo me, per un buon numero di ore di pratica. Ciascuno parte e arriva coi propri modelli di riferimento: ecco, se c’è una cosa che può aiutare è una conoscenza possibilmente trasversale. In un celebre discorso all’università di Stanford – sì, quello del «siate affamati, siate folli» – Steve Jobs spiegò che aver frequentato, per puro caso e curiosità, un corso di arte, lui che era iscritto a tutt’altro, lo avrebbe aiutato anni dopo a rendere il suo Macintosh un prodotto con i font per la scrittura più belli che fossero mai stati visti. Non so dire in che modo il greco e i manuali di legge possano giovare alla telecronaca, ma servono. Così come un liceo artistico e ingegneria. Non ho mai pensato, chiedo scusa per l’azzardo, che la facoltà di scienze della comunicazione sia un passaggio obbligato per fare i giornalisti. Ma lo studio sì. Arrivare da altri mondi, secondo me, aiuta: per imparare i fondamentali, se non si è tonti e si ha un minimo di attenzione e curiosità, c’è tempo. Ma se mancano riferimenti che siano altri, si rimane inchiodati nell’unidimensionalità.

A una cena con un direttore di torneo e altre persone del mondo del tennis, sentii dire da costui alla cameriera: «Faccia in fretta a portare da mangiare perché Tizio ha fame, ed è mattacchione come quando giocava le smorzate». Tizio era un tennista italiano intorno alla settantesima posizione mondiale, la sprovveduta non ne aveva la più pallida idea e lo guardò con aria stralunata. E il tennis è bello anche perché ha tempi che permettono un po’ di dialogo, divagazioni, agganci, riferimenti. Come le barzellette fanno ridere se hanno i tempi giusti e dei “salti” logici non scontati, lo stesso penso valga per il racconto di una partita: se si va al di là dell’ovvio, senza essere saccenti né seccanti, allora si può aggiungere qualcosa. Ciò che ha indotto qualcuno a considerare il tennis uno sport facile da commentare, perché privo del ritmo serrato del calcio. A mio parere, semmai, è facile da commentare male. Anche perché ha una sua liturgia e un vocabolario che ciascun appassionato conosce: se si vince un gioco a testa, il punteggio è one game all, uno pari. Non “uno a uno”: quello è il calcio. In tutto ciò, se si ha un compagno di cabina bravo, la vita si fa più rilassata e agile. Nel corso degli anni credo di aver lavorato almeno con una decina di spalle tecniche. Non è un ruolo facile: solitamente, lo sportivo professionista non è un letterato e non conosce i tempi della cronaca, che non sono quelli di una chiacchiera libera. Spesso il giocatore, specialmente se ritirato da poco, tende a non dire nulla che possa irritare gli ex colleghi. Oppure sapeva giocare, ma non spiegare come si fa. Certe volte è capitato che una spalla non criticasse una scelta sbagliata, o non si esprimesse su un argomento sensibile, per timore che arrivasse (sì, è successo) la telefonata di protesta. Non credo sia corretto selezionare le spalle in base ai risultati agonistici: l’esperienza mi fa pensare quasi all’opposto, salvo eccezioni. E che la spalla non sia un ex atleta va benissimo, a patto che abbia contenuti da offrire: sono in pochi tra i giornalisti, ma qualcuno c’è. In Italia, poi, si parla molto. Moltissimo.

Il “meno è meglio”, nella telecronaca, credo sia una regola di massima tuttora valida. Gli inglesi, per esempio, non parlano durante il gioco. E mi sento di condividere la loro forma mentis: che bisogno c’è di fare la radiocronaca del punto, se non per assecondare la propria pulsione a rendersi protagonisti del gioco? I tedeschi, addirittura, tacciono per minuti interi e si scambiano due parole alla fine del game. Da noi c’è un curioso horror vacui, coperto da un profluvio di concetti quasi sempre inutili. Almeno con la palla in gioco, però, bisognerebbe tacere. Tutto il resto deve venire da sé. Seguire il flusso della partita, cercare (non è facile, lo dice un piemontese con il sacro terrore di rendersi ridicolo) di lasciarsi andare se la situazione è fertile per l’entusiasmo, nonostante io rimanga epidermicamente contrario alla pratica dell’urlo. E ricordarsi che si commenta tennis giocato da altri, non da noi. E che va benissimo lo si faccia anche un pochino per se stessi ma possibilmente, in misura maggiore, per gli altri: altrimenti, a mio avviso, rimane meglio il no comment. Nessun commento.