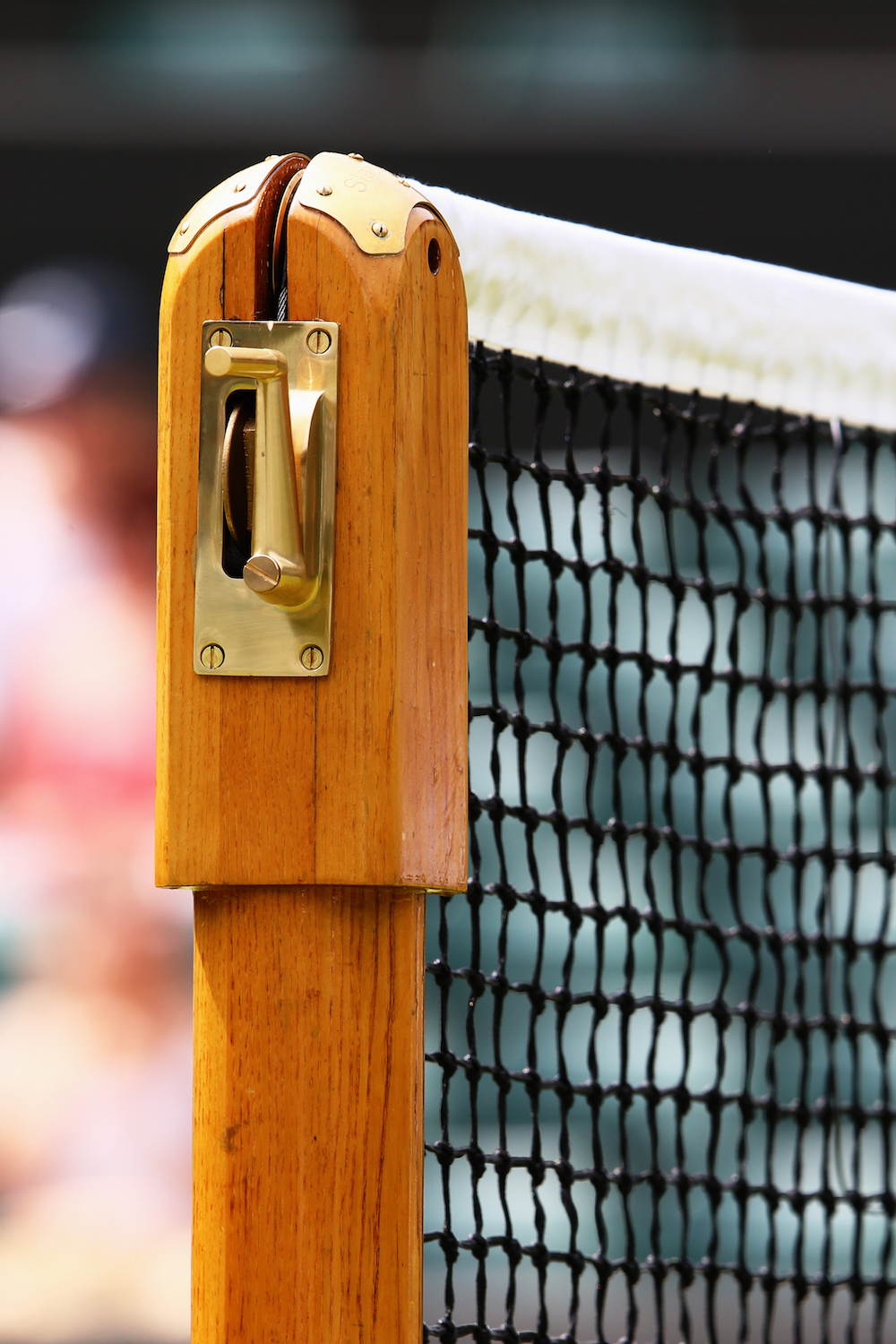

Se il servizio è abbastanza esterno, molto probabilmente l’avversario, allungandosi, rimetterà una palla inerte verso il centro della rete. È il migliore degli scenari possibili. La pallina sembra sospesa a mezz’aria, il tempo si dilata, la corsa in avanti si scompone nei suoi frame. Il resto lo fa il braccio, senza che il pensiero debba più intervenire, né che l’ansia di piazzare una volée vincente interferisca: da sola, la racchetta prende un’inclinazione quasi parallela al campo, e all’impatto con la palla il piatto produce un meraviglioso suono sordo, grattato. Quello è il suono del tennis, l’eco del suo remoto Big Bang fra i prati del Surrey. E benché senza quella vibrazione di fondo il gioco risulti, per certi versi, quasi incomprensibile, c’è un solo osservatorio ancora in grado di captarla, quantomeno nella sua purezza: l’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Wimbledon.

La sensazione di entrare in un mondo dove le leggi fisiche – e quindi l’acustica – in vigore nel resto del circuito sono sospese si coglie appena varcati i cancelli d’ingresso. Dev’essere connessa al gesto di degnazione con cui un custode ancora gallonato, dopo l’augurio di una splendida giornata ai Championships, vi dirige ai sottoposti incaricati di controllarvi il tagliando. E bastano pochi passi all’interno del Ground per conquistare una certezza rassicurante: l’inverno del nostro scontento tennistico è finalmente fatto estate dal pallido sole di Southfields. Sì, il duro e il rosso sono finiti: niente più heavy metal ai cambi di campo, niente più tomaie a scricchiolare sul cemento, o palline a percuoterlo; niente più fruscii di derapate in allungo, né racchettate sulle suole prima di ogni servizio: se preferite, per riprendere un tweet dello smisurato Ivo Karlovic, invitato a fornire una sintesi della sua stagione sulla terra, niente più «Dirty Socks».

Sì, sull’erba i calzini non si sporcano, la caduta dei gravi – a cominciare dalle scarpe – sembra ammorbidirsi, le palle rimbalzano quasi in silenzio. Ma c’è molto di più, e per rendersene conto basta avvicinarsi ai campi da allenamento, quelli con le tribunette minuscole intorno al Centrale, cui si accede liberamente. Lì, a turno, i 128 iscritti al tabellone principale prendono a pallate il primo juniores disponibile, sotto gli sguardi inespressivi e le braccia conserte di uno staff tecnico, a vedersi, quantomeno sovrannumerato – un giorno capirò come occupi il tempo libero il sottocoach la cui unica funzione apparente è far rimbalzare davanti al giocatore la pallina con cui iniziare lo scambio, ma finora non ci sono riuscito. E lì si comincia a intuire che il «predominantly white» imposto dal regolamento del torneo non si limita all’abbigliamento dei giocatori, ma si estende anche al suono. Il risultato però non è una scala diminuita, ma il suo contrario.

Passando abbastanza tempo a bordo campo, infatti, si finisce per prendere prendere nota di un fatto elementare: ogni giocatore produce un suono inconfondibile, che dipende da una quantità di varianti individuali: l’angolo di impatto con la palla, il rapporto fra energia impressa ed energia sfruttata, l’anticipo. Non c’è dubbio, Djokovic ha un suono, Kyrgios un altro, Roger – beh, Roger ne ha infiniti. E a poco a poco, senza neanche rendersene conto, ci si costruisce una campionatura portatile che, volendo, permetterebbe di seguire un match anche al buio, sapendo con certezza non solo chi sta giocando, ma anche cosa sta facendo. E, di conseguenza, perché.

I giocatori hanno un orecchio assoluto. Tutti, persino i meno sospettabili di sensibilità estenuate. Stan Smith, ad esempio. Durante il torneo del 1970, Smith fu sorpreso da John McPhee in una delle immani vasche dove i giocatori tentano di riprendersi dallo sforzo estremo delle ore precedenti. Aveva lo sguardo fisso su un punto molto oltre le pareti dello spogliatoio, e ripeteva a bassa voce «L’edera, l’edera» con lo stesso sgomento attonito con cui Marlowe evocava l’orrore al termine del suo viaggio sul Congo. Perché? Perché aveva improvvisamente capito a cosa attribuire l’onta – per la testa di serie numero 7 – del set perso, al primo turno, contro un journeyman di lusso come Jaime Fillol: al fruscio dei rampicanti mossi dal vento contro una delle pareti di fondo del campo.

Negli stessi giorni e sugli stessi campi, un altro giocatore imputava il basso livello delle sue performance, anziché ai quarantatré anni compiuti, a una questione di orecchio, o meglio, di offesa al medesimo. Protetto dalla congerie di filosofi – Lao Tze e Kierkegaard, più moltissimi altri – cui delegava il suo personalissimo coaching, Torben Ulrich era in grado di tollerare varie contrarietà, ma non il suono cacofonico della racchetta di metallo con cui, per ragioni di sponsor, era costretto a giocare a Wimbledon quell’anno. Non si è mai capito bene se per Torben il tennis fosse una prosecuzione della musica con altri mezzi o viceversa, finché non si è capito che la domanda non aveva senso. In entrambe le attività – era un clarinettista a un passo dal professionismo, con una passionaccia per il BeBop – Torben cercava la stessa cosa: la canzone nascosta in una jam session, o in un match. E se non la trovava, rimaneva tranquillamente in disparte. Inutile chiedergli perché avesse passato la serata col clarinetto in grembo, nel locale in cui era entrato per suonare: avrebbe risposto che la musica non è soffiare in uno strumento. Altrettanto inutile chiedergli il perché di un certo risultato in campo: secondo una sua mirabolante definizione, il risultato è solo un annuncio del giudice di sedia. In compenso, Torben spiegava molto bene, volendo, perché si rifiutasse di giocare in certi impianti indoor, magari nuovi di zecca: perché il sistema degli echi, o il ronzio dell’aria condizionata, avrebbero impedito sia a lui che al pubblico di cogliere l’unica cosa che contava davvero: «The dramatic sound of tennis».

Torben è da sempre il mio spirito guida, e non solo a Wimbledon, ma il 10 luglio 2015 dovevo averlo sostituito, senza rendermene conto, con Fred Perry. Non il tre volte re dei Championships celebrato in bronzo subito fuori dal Centrale, però, ma il Perry diciottenne, cioè il ragazzo che nel 1929, sotto la guida dell’unico e solo Ivor Montagu – documentarista d’avanguardia, spia sovietica, e pioniere, oltre che teorico e legislatore, del nascente tennis da tavolo – era diventato campione del mondo di ping pong. Quel Perry era noto per colpire la pallina subito dopo il rimbalzo, prima che cominciasse a salire: e il Federer in campo il 10 luglio, nella semifinale con Murray, aveva evidentemente deciso di fare esattamente lo stesso: più Andy allungava i colpi, prima li ribatteva. Questo sistematicamente, dagli scambi iniziali.

Su quella partita non esiste letteratura, anche se in molti considerano il suo ventiduesimo game, con Roger in vantaggio 7/5, 5/4, il più spettacolare mai disputato. In effetti, un game da 16 minuti è più o meno una partita in miniatura, e in quel caso molto fortunato era una partita davvero straordinaria, non solo per la temperatura agonistica, o l’esecuzione dei colpi: anche per il sonoro incongruo, come di un cinese impazzito che schiacciasse (Andy), mentre dall’altra parte del tavolo un cinese ancora più pazzo (Roger) rispondeva ancora più forte. A poterlo sentire, certo.

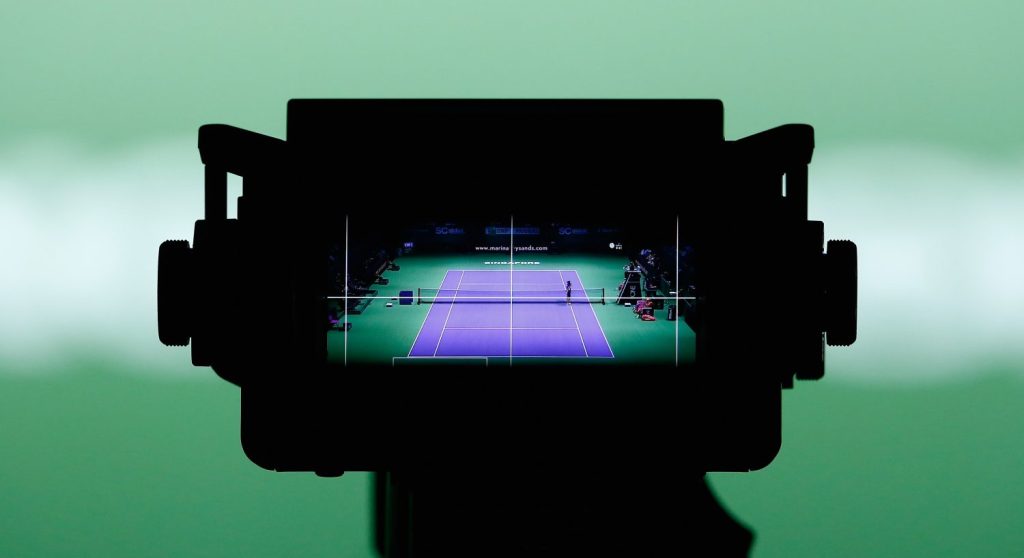

Sulle poltroncine sotto le mie si erano sistemati due americani né vecchi né giovani. Il più lontano aveva stampato in faccia una specie di sorriso ebete, che spesso, alla fine dello scambio, diventava una risata anche fragorosa; quello proprio sotto di me accompagnava invece ogni colpo di Roger con un muggito più alto del precedente – qualcosa come «Uh», «Uuh», «Uuuh». Erano effetti apparentemente rubati a un altro genere di intrattenimento, che come in quel caso si concludevano, a seconda dell’esito finale, con un urlo di estasi tracotante, o un gemito strozzato. Concordavo sulla sostanza, naturalmente, ma la forma sovrapponeva agli scambi un doppiaggio fuori contesto, che di fatto impediva di seguire il match, almeno a me. Adesso cominciavo a capire le risate dell’amico – dovevano essere una reazione puramente isterica –, ma quando per non so quale ragione si è voltato mi sono reso conto che in realtà avevano un’origine del tutto diversa. Dall’orecchio fin lì nascosto gli pendeva un auricolare, quindi doveva seguire un altro tipo di commento, e anche con un certo gusto. Radio Wimbledon, come avevo fatto a non pensarci. Ho preso anch’io telefono e cuffie, e mi sono sintonizzato.

Erano effetti apparentemente rubati a un altro genere di intrattenimento, che come in quel caso si concludevano, a seconda dell’esito finale, con un urlo di estasi tracotante, o un gemito strozzato.

In un’immaginaria classifica delle emittenti consacrate a un’unica ossessione, Radio Wimbledon non occupa i primi posti. La radio a onde corte nascosta nelle foreste a nord di Mosca, che da anni emette non si sa a beneficio di chi bip, ronzii, e incomprensibili liste di nomi (Tatiana, Olga, Nikolaj) la stacca di diverse lunghezze, ma la precedono anche le radio romane dedicate alle vicende delle due squadre di calcio cittadine, senza le quali la professione di tassista, in città, sconterebbe probabilmente una drammatica crisi di vocazioni.

Però Radio Wimbledon si difende, anche ora che ha perso l’indipendenza e ampliato la portata oltre i limiti del ground, trasformandosi in un servizio globale offerto, via Internet, da Espn. Si accende ventun giorni l’anno, e trasmette quattordici ore al giorno di interviste, commenti, conferenze stampa, descrizioni di quantità, qualità e minutaggio della pioggia prevista, aggiornamenti sul traffico lungo Church Road – cioè sul chilometro scarso fra la stazione del Tube e l’All England. Oltre naturalmente alle cronache in diretta di tutti gli incontri che si giocano sui campi delle due stazioni principali, il Centrale e il Campo 1. E che cronache.

Per quanto affezionati si possa essere ai tempi morti della televisione, o alle idiosincrasie dei commentatori più illustri – le improvvise nostalgie gastronomiche di Bertolucci, gli allarmanti colpi di sonno, seguiti dall’immediata invocazione di un caffè, di Panatta, i Wow primordiali e prolungati di Superbrat – è bene dimenticarseli. Le voci delle dirette di Radio Wimbledon si alternano, mantenendo tuttavia intatto un gusto per l’iperbole («Sublime», in originale nel testo, è l’aggettivo largamente più usato), una spudoratezza lirica («Djokovic si inginocchia per mangiare un po’ d’erba, ma quello che sente è il sapore di fragole e panna»), e soprattutto una concitazione in totale controtendenza rispetto ai dettami estetici che l’Impero ha sempre imposto di osservare. In parte è, ovviamente, un fatto tecnico: restituire in tempo reale scambi che durano uno o due secondi costringe a parossismi descrittivi e vocali ignoti ai radiocronisti di qualsiasi altro sport. Ma quello che conta, stavolta sì, è il risultato, una specie di realtà aumentata difficile da descrivere, che però dà assuefazione – e fa sembrare i disperati sms degli ascoltatori che ogni tanto supplicano di abbassare la voce, e lasciar sentire il rumore dei colpi, gli ultimi, nobili fuochi di una battaglia di retroguardia. Già il game che stavamo guardando era a un livello di tensione quasi insostenibile, provate a immaginarlo commentato così, con ogni parola a un volume crescente:

«Federer si allarga perché sapeva che Murray avrebbe giocato a uscire tira un incredibile rovescio incrociato poi un rovescio lungolinea Murray con un allungo impressionante ci mette la racchetta ma la palla è largaaa… Ennesimo, surreale (ri-dicolous, nell’originale) scambio fra i due».

Dieci, dodici minuti di virtuosismi del genere, e la voce in cuffia dava l’impressione di sentire la fatica molto più dei due in campo, e anche degli spettatori. Tant’è vero che, prima di uno degli ultimi punti del game, aveva apparentemente deciso di tirare i remi in barca, limitandosi a un’enunciazione quanto più possibile asciutta, almeno all’inizio:

«Dritto lungolinea di Murray. Dritto incrociato di Federer, molto profondo. Altro dritto profondissimo. Volée di rovescio di Federer Murray incredibilmente ci arriva e piazza un vincente. Un’altra scheggia di tennis assolutamente insensato!».

L’americano meno lubrico rideva, e ammetto di avere riso anch’io. Insensato mi sembrava veramente troppo, specie se usato per descrivere un colpo di Andy, e specie nella sua lezione originale: «Pre-posterous!». In un commento successivo, lo stesso cronista avrebbe ammesso che mai pensava di poter applicare quell’aggettivo – in inglese, designa un grado di irrealtà survoltata privo di un esatto corrispettivo italiano – al tennis, ma molto semplicemente non ne aveva trovato un altro. Lì per lì avevo fatto un (piccolissimo) salto sulla sedia anch’io, eppure già lasciando il Centre Court – forse perché il set, e anche il match, alla fine li aveva vinti Roger – ho cominciato a cambiare idea. In fondo era proprio per quello che ogni anno, la prima settimana di luglio, prendevo un aereo per Heathrow: per un pomeriggio di bianco predominante, di verde quasi grigio, e soprattutto di un impasto sonoro impossibile da riprodurre fuori da quella che, alla fine, è una delle macchine teatrali più complesse e sofisticate al mondo. Quindi sì, certo: per un’altra scheggia di preposterous tennis.