Una racchetta da tennis è lunga generalmente 68,5 centimetri; il suo piatto corde non supera i 30 centimetri di diametro massimo; pesa intorno ai 300 grammi. Tenerla a lungo in mano, mentre si corre su e giù lungo la linea di fondo, non è esattamente sinonimo di comodità: alla lunga piccoli calli si formano sul palmo che regge l’impugnatura, e, più il tempo passa, più ci si arrende al tic fisiologico di dare tregua alle dita soffiandoci sopra, un placebo dai discutibili effetti taumaturgici. La racchetta, viceversa, sembra mal sopportare il fatto di essere afferrata e sbalzata ora con il dritto, ora con il rovescio, ora con il servizio: il grip che avvolge il manico, se non viene frequentemente sostituito, cede, si rattrappisce, si sgretola in piccoli brandelli, simbolo di una sofferenza comune.

Quello che voglio dire è che, almeno in una fase di rodaggio, tenere una racchetta in mano non è un’operazione naturale. Non è come calciare un pallone, o spedirlo in aria verso un canestro: sono meccanismi spontanei, questi, che possono benissimo esistere al di fuori di un campo da gioco ed essere replicabili in qualsiasi situazione, senza sforzo. Colpire una pallina con la racchetta no; non sottintende gli stessi significati, e farlo fuori da un campo da tennis verrebbe inteso, al più, come un gesto teppista volto a mandare in frantumi qualche vetro.

Ho cominciato a giocare a tennis quando avevo dieci anni, e smisi qualche mese dopo. Non ricordo esattamente i motivi (pigrizia? Scarso divertimento? Il fatto che cominciai a dedicarmi ad altri sport?), però so che, all’incirca cinque anni dopo, ripresi a giocare, stavolta con continuità. Perché? Perché, se una volta non aveva funzionato, feci in modo non solo che ci fosse una seconda volta, ma che fosse realizzabile, duratura, bella? Un ragazzo quindicenne è generalmente influenzato dalle persone che gli stanno intorno, nei comportamenti, nei gusti e perciò nelle attività, e allora avevo parecchi amici con cui avrei condiviso migliaia di palline catapultate oltre la rete. Però fu un’altra cosa a essere determinante: avvertivo la mancanza della racchetta. È come se quel primo incontro avesse fatto scattare un legame inscindibile.

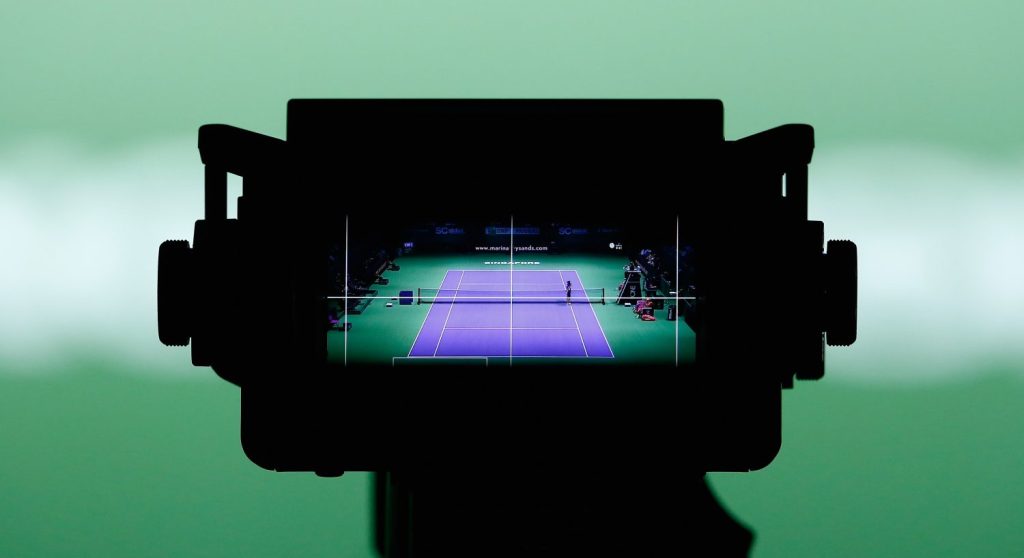

È la semifinale dell’ultimo Wimbledon, sul Centre Court ci sono Roger Federer e Milos Raonic. Sono due set pari, ma nel quinto il canadese è avanti 5-2. È il turno di battuta di Federer, avanti 30-0, ma Raonic potrà poi servire per chiudere il match – e ci riuscirà. Sono passate 3 ore e 23 minuti, quando succede. La pallina rimbalza nei pressi della linea di metà campo, come solo l’erba sa farla rimbalzare. È un colpo comodo per Federer, che ha entrambi i piedi all’interno del campo e può giocare così un colpo di avvicinamento alla rete. La racchetta si sposta dall’addome dello svizzero, centra perfettamente la pallina e termina il suo movimento semicircolare oltre la spalla di Federer. È un rovescio lungolinea. È un vincente. È un colpo a cui Federer ci ha abituato, che abbiamo visto cento, se non mille volte. Perché ci impressiona come se fosse la prima volta? Perché abbiamo voglia di riguardarlo? Penso che la repulsione vicendevole tra uomo e racchetta, in quel momento, sia totalmente annullata: in quell’istante, la racchetta è diventata l’estensione stessa del braccio di Federer, e il tutto è diventato una cosa sola.

Non è una questione di talento, bravura o allenamento: è piuttosto una questione di fedeltà. Non importa quanto si è capaci, non importa se si colpisca la pallina come Federer o se si ha la nomea di “pallettaro” di un polveroso circolo di provincia. Non è nemmeno la forza dell’abitudine: una cosa fastidiosa rimane fastidiosa, al più si impara a conviverci. No: il rapporto con la racchetta è uno scoprirsi lento e coinvolgente, che da una diffidenza reciproca arriva a una simbiosi perfettamente appagante. I medesimi sviluppi di una storia d’amore.

Il perché, oggi, non giochi più a tennis, e soprattutto non prenda più in mano una racchetta, è presto detto. Il tradimento non è ammesso. Ho giocato a tennis fino all’ultimo anno del liceo, e tutta l’estate dopo la maturità, nonostante l’afa che si appiccicava ai vestiti che consigliava di rivolgersi in un luogo che non fosse sovrastato da un tendone verdognolo. Poi mi sono trasferito al nord per l’università e ho smesso. Quando ho ripreso in mano la racchetta per una partita, qualche mese dopo, l’ho fatto con pessimi risultati. Gioco clamorosamente peggiorato, non più soluzioni belle e fantasiose ma banali padellate volte a indirizzare la pallina oltre la rete, non più colpi precisi e rapidi né discese a rete. Solo il riconoscimento di una familiarità, di una complicità perdute. Io avevo ripudiato la racchetta, e la racchetta aveva ripudiato me.

Può sembrare strano che un oggetto inanimato abbia lo stesso bisogno di essere curato e sentirsi apprezzato come un essere vivente. Succede, perché su un campo da tennis è il tuo unico vero compagno. Devi coprire metà dell’intero campo da gioco; è un terreno di tua sola giurisdizione, ma un terreno sotto perenne attacco. E quando sei sotto attacco, sei portato, immancabilmente, a cercare aiuto. Chi non ha una forza mentale particolarmente sviluppata – non è, in definitiva, un agonista – appigliandosi a un pensiero irrazionale fa affidamento alla racchetta, come se bastasse la giusta tensione delle corde a spingere la pallina al di là della rete. Come se quel recupero miracoloso o quella palla scentrata che pizzica la linea fossero figli di una benevolenza totalmente ascrivibile all’oggetto che si impugna.

Ci ripenso, e credo che, da persona mediamente disordinata, ho avuto riguardo per pochissimi oggetti quanto ne ho avuto per la mia racchetta. Ogni volta che finivo di giocare, riponevo la racchetta nel fodero con la massima attenzione; tornato a casa, poi, la sistemavo con cura, assicurandomi che non potesse cadere né spostarsi in alcun modo. Durante un torneo del circolo a cui ero iscritto, un ragazzo che faceva da giudice di sedia non chiamò un clamoroso out del mio avversario. Innervosito, scagliai per terra la racchetta. Il tonfo produsse un rumore sordo e cacofonico, come se mi volesse ricordare la gratuità del gesto. Non lo feci mai più.