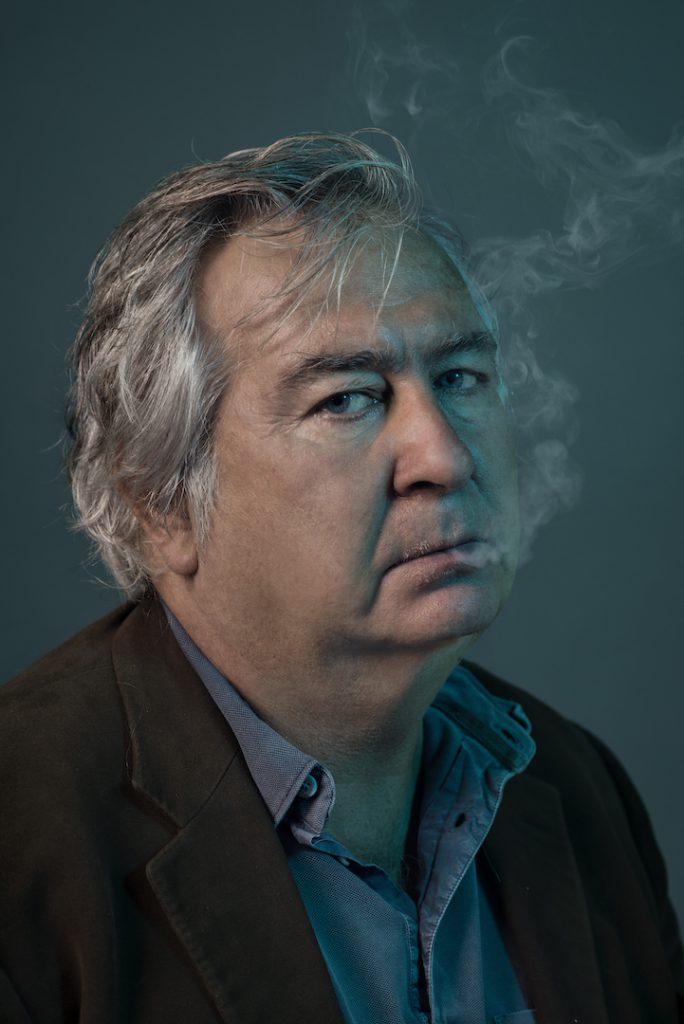

Ci fermiamo a parlare di calcio, anzi di “pallone”, Umberto Contarello e io, e non mi sembra vero poterlo fare con un premio Oscar. Con l’uomo che ha firmato alcune splendide sceneggiature, capolavori come This must be the place, La grande bellezza, The Young Pope. Resto assorto, affascinato dai suoi aggettivi, dalle parole che stilla come gocce preziose. Sempre cercate, volute, come nei dialoghi dei film scritti con Sorrentino. «È così triste essere bravi, si rischia di diventare abili», è una delle mie frasi preferite. Lui non si cita, ma approva il tempismo di chi sa farlo al momento opportuno. Perché la bravura e il talento sono temi a lui cari, doti sublimi e pericolose al tempo stesso. Mi racconta della sua ossessione per il calciatore che «non pensa il pallone», come un pittore che dipinge bendato. Siamo a Jesi, piccola e laboriosa città marchigiana, e quel calciatore non può che essere Mancini, uno che fa fatica ad allenare perché «può solo mettere insieme perfezioni». Parla del film che sta scrivendo su Berlusconi – «a me e Paolo piace, e non troviamo difficoltà alcuna, raccontare colossi. E Berlusconi, in qualunque modo la si pensi, è un colosso» – del dramma della scissione dei suoi amici milanisti, della sua fede incrollabile per l’Inter, del lutto non consumato della perdita di Mourinho, della nuova dimensione di Milano che l’Internazionale, nella sua origine nominalistica, per un curioso paradosso, rappresenta in pieno. Il timore reverenziale diventa piano piano confidenza, fino alla prima parola non condivisa. È lì che si ferma, si prende tutto il tempo possibile mentre sorseggia un drink nella notte marchigiana silenziosa, così poco urbana per uno che ha scritto un trattato sulla mondanità, e mi dice: ricominciamo. Cerchiamo un’altra parola.

Ⓤ La prima volta che ci siamo incontrati mi hai detto che preferisci il “pallone” al calcio. Parliamo di pallone quindi?

U: Cerco di non utilizzare la parola calcio ma di utilizzare la parola pallone perché questa parola contiene, per me, l’origine primordiale dell’amore per questo sport. Perché io, da bambino non giocavo a calcio, come fanno i bambini di otto anni oggi, ma a pallone. La fonte del divertimento, nel senso profondo, è nella relazione fra un essere umano e un pallone. Il calcio è un’altra cosa, meno affascinante.

Ⓤ Per analogia, quindi, non ti affascina il calcio di oggi?

U: Probabilmente darò una risposta contradditoria. Io per natura cerco di combattere strenuamente ogni forma di nostalgia. Penso fermamente sia un sentimento molto sopravvalutato, soprattutto quando viene condiviso e formalizzato, si trasforma in un racconto o in un film e diventa un sentimento deteriore. Quindi ci rimane il presente e il presente non è di per sé giudicabile. È solamente, direi, impressionabile, allora io ti posso dire che impressione ho quando, molto spesso, vedo calcio alla televisione.

Ⓤ Che spettacolo è, per Umberto Contarello, il calcio televisivo?

Ho un’impressione viziata dal lavoro che faccio: la ripresa di un evento che ha una sua imprevedibilità si è trasformato in una forma di narrazione che esula da ciò che realmente avviene, è sostanzialmente la drammatizzazione umana di un’attività. Questa differenza la percepisco nitidamente quando vado allo stadio. Il calcio visto dagli spalti non è uno spettacolo drammatico. L’aspetto drammatico è televisivo, uno spettacolo di primi piani sui volti dei protagonisti. È la differenza tra teatro e cinema. A teatro si è più vicini al corpo dell’attore, come allo stadio. Al cinema al volto, come in televisione. Capisci che la narrazione cambia del tutto?

Ⓤ Tu sei tifoso dell’Inter, giusto?

L’Inter per me ha rappresentato la compagnia di vita più fedele che ho avuto, mi ha visto nascere, mi ha visto crescere, mi ha visto cambiare. Rappresenta esattamente quello che ti ho detto riguardo la nostalgia: noi interisti abbiamo il problema di lottare strenuamente contro questo insopportabile portato nostalgico. L’Inter è la squadra più retorica d’Italia. Non è necessariamente un aspetto negativo, parliamo anche degli aspetti più sublimi della retorica. Prima di essere una squadra, è un racconto. Una forma di onestà, di dignità senza tempo, di muscolarità senza violenza, rappresentata benissimo, ad esempio, da Cuper. L’Inter è intrisa di una malinconia snob, così come lo siamo noi tifosi. Ma siccome io conduco, rispetto a me stesso, una battaglia contro l’aspetto nostalgico, guardo l’Inter ora per quello che è oggi. E vedo curiosamente proprio la sua origine nominalistica: è la squadra che ha tutti i pregi e tutti i difetti della parola internazionale. Dal lutto non consumato, dalla ferita sanguinante, dal dolore assoluto, non sanabile e anche dal dolore senza tomba a cui piangere e andare a pregare della perdita di Mourinho, è cominciata un’epoca dove l’aspetto internazionale non trova ancora una sintesi, un’unità, una identità di squadra: il simbolo tragico, ma anche affascinante, di cosa è la spersonalizzazione moderna.

Ⓤ È semplice o difficile portare il calcio, anzi il pallone, al cinema?

U: L’unica opera attraverso la quale si riesce a riconquistare il rapporto unico con il corpo, il movimento, il tempo e lo spazio di una partita è un meraviglioso, forse un capolavoro, documentario su Zidane, Un portrait du XXI siècle (di Philippe Parreno e Douglas Gordon ndr) in cui i registi seguono, senza mai staccarsi da lui, tutto quello che fa il campione durante una partita di calcio. Siamo vicini alla video arte, a un meraviglioso documentario naturalista su un leone, i suoi tempi morti, il suo sonnecchiare, il suo scatto improvviso. Quel film è arte come Zidane era arte.

Ⓤ A proposito: Zidane è diventato un grande allenatore, forse meno videogenico del giocatore. Quale allenatore, invece, ti piacerebbe mettere in scena?

Bello spunto. Ci sono allenatori che visti in televisione mi trasmettono un’evidente storia. Ti faccio tre esempi che contengono tre forme di retorica narrativa. Sarri contiene l’evidente storia dell’eterno proletario che non intende imparare un certo galateo e che, a forza di una durezza tipica del secolo scorso, e quindi non contemporanea, si fa strada e ottiene dei risultati. Ma l’angoscia della sua provenienza non gli permette di godere alcun successo. Mourinho è invece Achille che occupa lo spazio archetipico dell’eroe ferito. Vive mostrando il petto alla freccia altrui per coprire il tallone dove non deve essere colpito: il fallimento del calciatore. Mourinho ha petto, ha parola, ha sguardo, ha atteggiamento, ha sfida, ha coraggio, ma non ha piedi. Sa quindi che la sua forza è quella di Venezia: un’immensa e meravigliosa cattedrale fatta di pesi, di potenze ma che si poggia su fragili palafitte di legno.

Ⓤ Il terzo è Mancini, che hai conosciuto personalmente, vero?

Per delle stranissime coincidenze temporali e parentali ho avuto casualmente la fortuna di conoscerlo a Jesi quando aveva 14 anni, ed è rimasto identico. Un uomo che contiene pienamente il tragico paradosso del talento. Il talento per natura deve rimanere incosciente, il nemico del talento è la consapevolezza. Mancini è dotato di una forma di talento originale, quello che non ti fa pensare il pallone, e la consapevolezza di essere stato un privilegiato non gli fa accettare l’imperfezione del mondo. Questo atteggiamento, questo tema, è ben visibile dal suo gesto caratteristico a bordo campo. Come la prima pagina di L’immortalità di Kundera comincia con il racconto di un gesto di una donna dal quale se ne ricava l’idea di una persona per tutto il resto della storia, così Mancini allarga le braccia in senso di resa quando un suo giocatore sbaglia un passaggio. Come se dicesse “Io non posso farci nulla se il mondo nasce storto, io non posso riparare l’irreparabile, io posso solo comporre insieme il già saputo. Io posso solo mettere insieme delle perfezioni”. Questo atteggiamento che aveva anche in campo lo ha mantenuto da allenatore e ne fa, al contrario di Mourinho, non un condottiero della propria squadra ma un visitatore e un critico.

Ⓤ Spesso se la prendeva con Icardi e Perisic, gli uomini rilanciati da Spalletti.

La prima volta che ho avuto la fortuna di assistere a un allenamento di Serie A, ho visto qualcosa che qualsiasi regista che conosco avrebbe ripreso, facendone una sequenza sublime. In un silenzio da funerale, immersi in una nebbia di una densità quasi meccanica, non naturale, ho intravisto, in lontananza degli scatti di persone, i giocatori, che non avevano alcuna direzione, alcun senso, come in una coreografia di Pina Bausch. Ad un certo punto dell’allenamento i giocatori dovevano provare una combinazione molto elementare, risaputa, vista un milione di volte in ogni squadra del mondo: la sovrapposizione del terzino che deve arrivare sulla fascia e crossare. Questa sequenza prevedeva tre passaggi che, a dire di Mancini, non erano mai perfetti. È stato a quel punto che l’ho visto compiere quel gesto ad occhi chiusi, davanti ai suoi giocatori, come Schifano quando dipinge. Perché Mancini non pensa il pallone e questo ne fa una persona complessa dal punto di vista delle relazioni con i giocatori.

Ⓤ Lo sport nei film. Quali sono le scene indimenticabili per Contarello?

Ti citerò un film non fondamentale nella storia del cinema, ma che secondo me è un capolavoro. Premessa: lo sport tendenzialmente non è filmabile, è uno spettacolo di per sé, è difficilmente amalgamabile in una macchina che contiene una storia che prescinde da quella componente. È come un corpo che improvvisamente racconta la sua storia, dentro a una narrazione che invece racconta altro. Quindi c’è un problema di refrattarietà. Diverso invece è quando una vicenda sportiva viene presa come spunto di narrazione e ti cito un assoluto capolavoro, forse il più bel film sullo sport concepito come lente da cui vedere la complessità e la misteriosità degli esseri umani. Si chiama Foxcatcher, ed è un film sulla lotta greco romana. Un assoluto capolavoro. Dove si riesce a trovare uno stile metafisico allo sport più fisico che ci sia.

Ⓤ Non posso esimermi dal chiederti di parlarci, invece, di una scena di calcio che ha fatto la storia del cinema italiano: Marrakech Express. Come nacque?

È un film di trent’anni fa, mi ricordo pochissimo, so solo che eravamo tutti interisti e che ci piaceva molto il pallone. Gabriele (Salvatores) era, è interista, il caro Carlo Mazzacurati, che ha scritto la sceneggiatura e poi è venuto a mancare (si ferma, ci ripensa) era un interista sfegatato, io sono interista. Enzo Monteleone, amico di Padova con cui abbiamo scritto il film, invece era un milanista, una milanista scisso. I milanisti hanno vissuto questa tragedia, che poi è un’esperienza umana straordinaria, di scindere il tratto simbolico berlusconiano dal dato concreto del pallone. Come Diego (Abatantuono): con lui parlare di calcio è impossibile: si scusa continuamente di essere milanista.

Ⓤ A proposito delle milanesi, tu dici che «Milano ha i connotati dell’avventura umana moderna». Come vedi la nuova Milano calcistica, quella che contiene «molti mondi antropologici»?

Io penso che il vero passaggio da un’epoca che possiamo considerare “classica” a un’epoca neo-classica come questa, forse barocca, sta nel fatto che sono cadute le figure che racchiudono in sé il potere. Il potere nella classicità era identificato sempre con un luogo e un corpo. Oggi, in qualsiasi campo noi ci aggiriamo, avremo la sensazione della giostra degli specchi: quel labirinto fatto di porte di vetro oltre le quali tu vedi un altro che cammina ma non riesci a raggiungerlo. Il potere non è più piramidale, non c’è più un vertice. Il potere non ha più la forma del vertice. La modernità, e Milano in particolare, è più vicina a una forma pulviscolare nella quale quindi anche chi comanda è pulviscolo quindi è lontano, non è identificabile, non è più soggetto.

Ⓤ Come lo era Moratti?

Sì, prova di questo ne è il fatto che adesso le squadre hanno improvvisamente bisogno di ex grandi capitani da mostrare in tribuna. Perché ricostruiscono lì una forma identitaria, una continuità televisiva con l’epica di ciò che è stato il campo. Se prima inquadrare Moratti voleva dire inquadrare la storia, il tempo, il vertice, il potere, adesso inquadrare un qualsiasi volto cinese, in un mare di volti per noi uguali, non rassicura. Nessuno sa se lui è il presidente, quindi inquadrano subito dopo Zanetti. Che dà sicurezza, sì, ma per analogia. Se dopo un volto ignoto inquadro Zanetti, voglio dire che fra loro esiste una relazione. È un sillogismo visivo. Così come mancano enormemente, per lo stesso principio, le inquadrature su Silvio Berlusconi. La sua mimica, non spudorata come quella di Galliani, ma sempre iconica.

Ⓤ Mi dici qualcosa, quello che si può dire, sul film su Berlusconi a cui stai lavorando?

Si può dire pochissimo, non solamente per accordi ma perché esattamente come la consapevolezza uccide il talento, la conoscenza uccide il film. Quindi sono contrario a dire di cosa parla un film. Posso solamente dire che Paolo (Sorrentino), è sempre stato attratto dai personaggi-mondo, uomini che contengono una dimensione spazio-temporale enorme. Lui si trova a suo agio, ed è uno dei pochissimi, nel mettere in scena persone che sconfinano nel simbolo di sé. Vedi il Papa, il Divo e quindi anche Berlusconi. Perché sa cogliere quella distanza strettissima fra la concretezza di un essere umano e la sua statura. Quindi penso che il film alla fine riuscirà a restituire l’immagine di questo colosso umano, perché Berlusconi è un colosso al di là di come uno la pensa.

Ⓤ Una lettura imprescindibile sullo sport.

Premetto che dirò la più grande banalità del mondo, però spesso le banalità sono verità. Il più bel libro di sport degli ultimi trent’anni è sicuramente quello di Agassi. È un grandissimo, enorme romanzo, che a Hollywood cercano di strapparsi e non nego che due parole, un pensierino di un minuto, l’ho fatto anche io, perché in quella storia di sport c’è una storia umana davvero unica al mondo. Il tema, secondo cui l’odio ti aiuta a imparare e a vincere (ciò che odi), ma non può fornirti il talento necessario a farlo. Quello è imprescindibile.

Ⓤ La storia invece che non è stata raccontata e che ti piacerebbe raccontare sempre relativa allo sport?

Ma guarda, mi piacerebbe, il punto è sempre quello, avere un’idea per un film sul calcio che mi permetta a differenza di altri mondi di mostrare il mistero del talento di non pensare alla palla. Esattamente come il pittore non pensa il pennello.

Ⓤ Mentre sto andando via, Umberto Contarello mi ferma e mi dice: posso aggiungere una dedica?

Difficile ragionare di pallone. Lo faccio e lo farei con una persona che stimo in assoluto, tifoso del Napoli e puro pensatore, Vittorio Zambardino.