«Volevo essere rude, duro, arrogante, il negro che non piace ai bianchi». Muhammad Ali è riuscito a realizzare quasi tutte queste volontà, tranne l’ultima: è capitato, dopo molto tempo, che sia piaciuto ai bianchi. O forse aveva ragione lui, non è mai piaciuto veramente ai bianchi, se non per forza, se non perché non esistesse la possibilità di non ammirarlo, di non pensare, anche per un bianco americano degli anni Sessanta e nei vent’anni a seguire, almeno per un istante, che davanti a lui stava danzando (perché di questo si trattava) un fuoriclasse, il più grande boxeur di tutti i tempi.

Muhammad Ali, la vita di Jonathan Eig (66thand2nd, 2019, traduzione di Lorenzo Vetta) è un libro monumentale, di circa 750 pagine, ricco e appassionante, illuminante sotto certi aspetti. Una biografia che si legge in poche sere perché ha il pregio di non far staccare il lettore dalle pagine. Non sono gli aneddoti sul campione a catturarci, almeno non solo quelli; è la storia degli Stati Uniti d’America, e quindi dell’intero pianeta, che è passata attraverso quei guantoni. Lo sa bene Eig ed è questo che racconta, come sa bene che Muhammad Ali, al secolo Cassius Clay, non è stato un uomo normale. Non lo è stato sul ring, non lo è stato negli aspetti sociali della sua vita, non lo è stato in quelli privati. In queste pagine scorre la vita di un uomo che è ancora in grado di farci arrabbiare, esaltarci e poi commuoverci fino alle lacrime. Eig per costruire il libro ha fatto circa seicento interviste, a più di duecento persone; ha attinto da molti libri, filmati, archivi, tutto quello che è stato Ali è in queste pagine.

I genitori di Ali si chiamavano Cash e Odessa, soprattutto Odessa appare straordinaria fin dal nome, una volta disse: «Non camminava mai se poteva correre […] andava così di fretta che contrasse nello stesso tempo varicella e morbillo». Ali viene da qui, il bisnonno era uno schiavo, la partenza è quella. Ali viene dal Kentucky, da Louisville, poi viene da una bicicletta rubata. La sua storia con la boxe comincia con un furto. Gli rubarono la bicicletta, corse fino alla palestra gestita da Joe Martin, un poliziotto che faceva l’allenatore di boxe a tempo perso. Così cambiano le vite, si indirizzano, in maniera del tutto causale. Ali non era bravo a scuola, aveva un risultato basso al test del quoziente d’intelligenza, ma aveva qualcosa che nessuno aveva, un dono, lo scoprì da quel giorno in avanti.«Ho iniziato a boxare perché pensavo che per un nero fosse la maniera più rapida per farcela in questo paese».

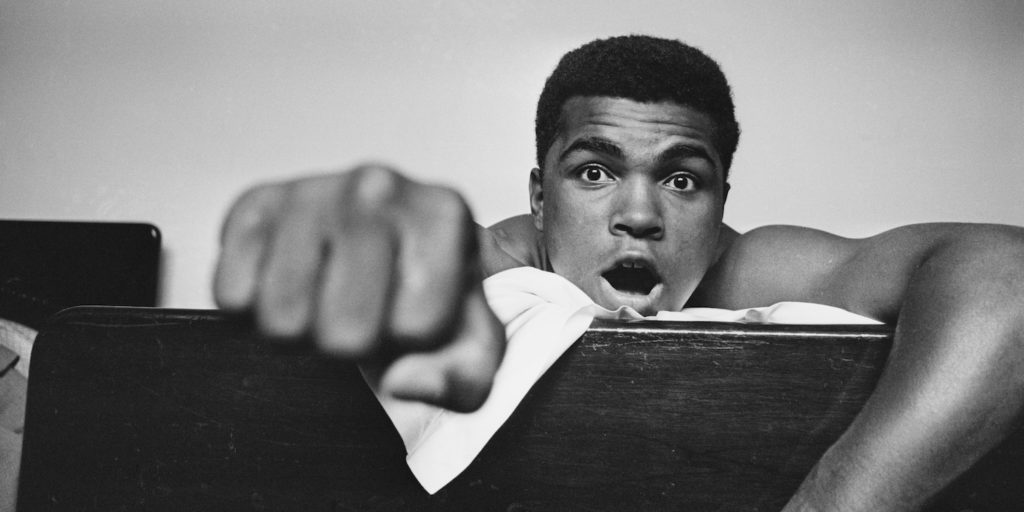

Il 25 marzo del 1959 il mondo cominciò ad accorgersi di Ali, si prese la ribalta durante una sfida a squadre, aveva diciassette anni e i più attenti capirono che il futuro della boxe stava ballando davanti a loro. Venne poi l’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960, da lì in poi il decollo della carriera. Il libro di Eig è diviso in tre parti, e in fondo anche la carriera di Ali si compone di tre grandi fasi. La prima fase è quella della danza, della leggerezza, sono gli anni sessanta, quando Ali era ape e farfalla, il tempo in cui nessuno capiva il suo modo di combattere, semplicemente sul ring non lo prendevano, faticavano a trovarlo, a raggiungerlo «Fluttua come una farfalla, pungi come un’ape». Questa fase va fino al 1967, il tempo del grande rifiuto alla leva, e quindi allo stato. Ali rifiutò di andare in Vietnam. «I got nothing against the Vietcong, they never called me “nigger”», disse, e venne squalificato per cinque anni. Non finì mai in carcere ma gliela fecero pagare. Gli fecero pagare l’arroganza, il suo essere contro.

Contro l’America, contro la religione dei bianchi, perfino contro una parte dei neri. Ali cambiava religione, non si assoggettava, vinceva e provocava, non stava dentro uno schema prestabilito. Dedicava poesie ai suoi avversari, di certo non bellissime, ma efficaci, nei giorni che precedevano i match portava ogni avversario sull’orlo di una rissa o di una crisi di nervi. Era irrequieto e determinato, voleva vincere, voleva i soldi, voleva una sua religione, voleva cambiare nome e lo fece. Dichiarava di essere il più forte di tutti e, per sfortuna degli altri, lo era. Ali non era perdonabile, doveva essere tenuto fuori dai giochi il più possibile.

Molti giornali continuarono a chiamarlo Clay, anche molto tempo dopo il cambio di religione e di nome. Cambiare nome era perfettamente legale, ma rinfacciarlo ad Ali che aveva cambiato tutto , la religione certo, ma lo stato sociale, il modo di rapportarsi ai bianchi e ai neri, suonava come una punizione. Volevano dirgli che doveva rimanere quello che era, il punto che Ali era cambiato, cambiava rapidamente, sarebbe cambiato per tutta la vita. Il suo modo di porsi l’ha reso un’icona. Ali vale nell’immaginario collettivo quanto Martin Luther King, quanto Malcom X. Nella fase in cui non poté combattere non smise nemmeno per un istante di manifestarsi e di manifestare, non c’era modo di ignorarlo, la sua sola esistenza condizionava (e avrebbe condizionato) la società come solo i grandi pensatori o i filosofi sanno fare.

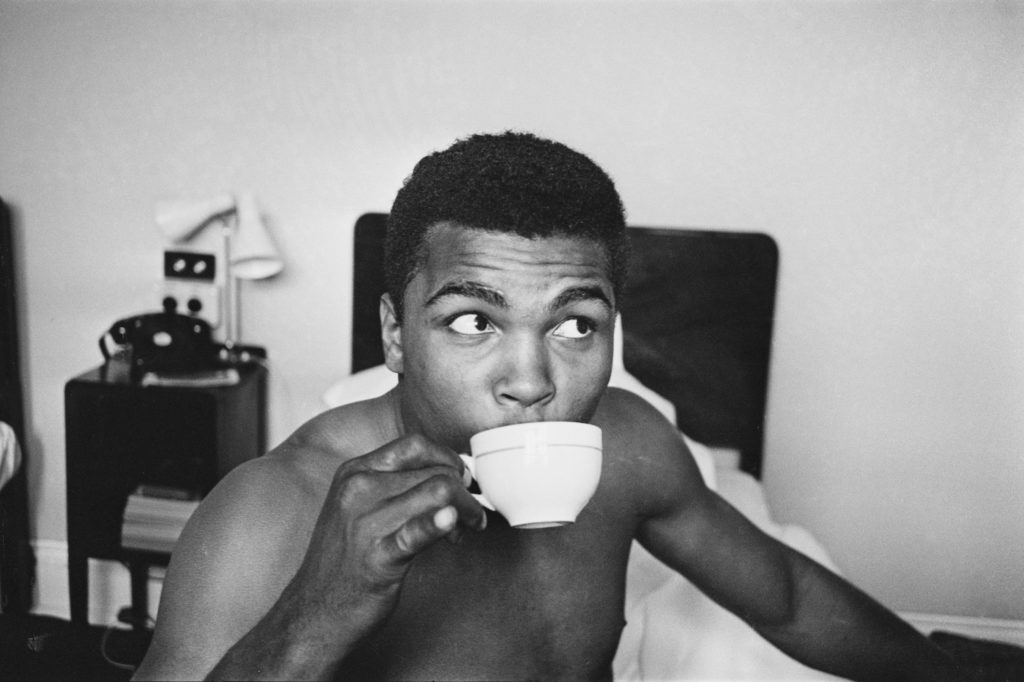

«Ali era consapevole di avere solo un modo per piacere ai suoi critici: perdere». Ali non era solo un genio della boxe, era un uomo strano, irrequieto, quando aveva davanti un obiettivo era in grado di calpestare chi gli stava accanto. Nel libro di Eig hanno ampio spazio le sue avventure sentimentali e le disavventure familiari, i tradimenti, le mogli, la sua difficoltà nel gestire il denaro e la conseguente necessità di averne a disposizione il più possibile, cosa che lo portò a continuare a combattere anche quando avrebbe dovuto forse smettere.

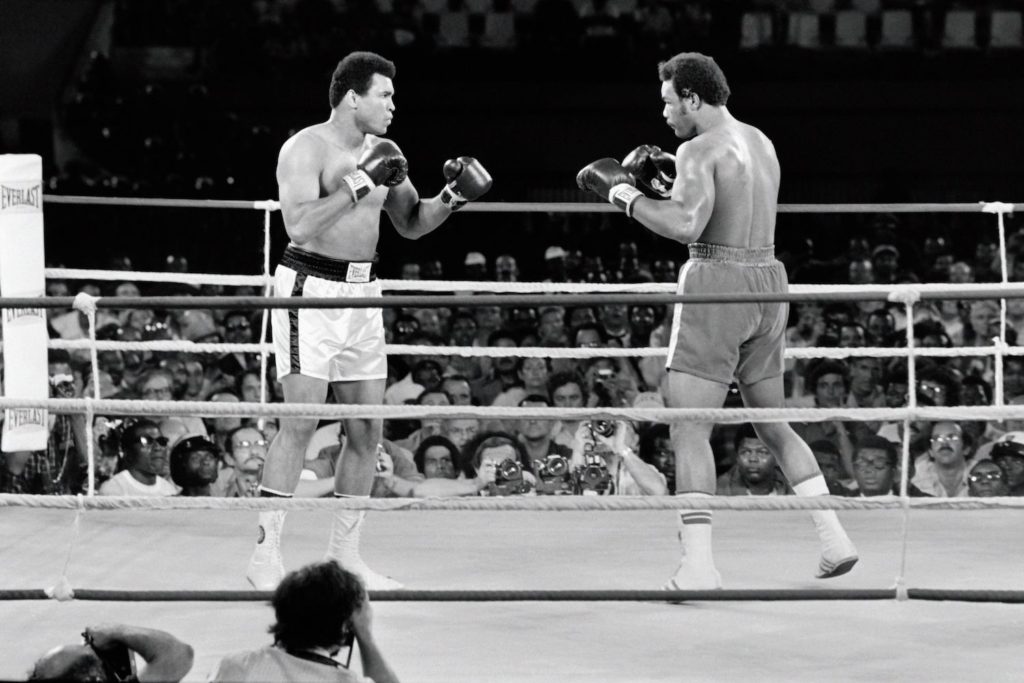

La seconda fase della carriera è quella che al suo interno comprende gli incontri più leggendari e va dal 1971 al 1978. Nel 1971 tornò sul ring, per quello che fu forse il suo miglior periodo. Furono gli anni delle sfide con Foreman e Frazier. Gli anni di inattività gli tolsero leggerezza, ma lui lo capì per primo, e trasformò la sua maniera di combattere. Continuò a colpire come sapeva fare, ma non poteva continuare a danzare e a schivare i colpi con la leggerezza di qualche anno prima. il medico di Ali, Ferdie Pacheco, affermò (citato da Eig e prima ancora da Joyce Carol Oates in Sulla boxe, uscito qualche anno fa sempre per 66thand2nd): «Scoprì qualcosa che era al tempo stesso molto buono e molto cattivo. Molto cattivo perché portò ai danni fisici che subì sul finire della carriera; molto buono perché alla fine gli permise di prendersi il titolo. Scoprì che era capace di incassare un pugno».

In quegli incontri Ali incassò un sacco di pugni, molti di più di quanti ne avesse presi, ma diede quelli che doveva dare. Le tre sfide con Frazier (1971, 1974, 1975) e quella con Foreman (1974), furono infinite e durissime e spettacolari, qui, per citare di nuovo Oates, la boxe somigliò davvero alla vita. Dopo la sfida con Frazier del 1975, Ali disse che quel combattimento era stato – per lui – la cosa più vicina alla morte. La carriera vera finì nel 1978, con la sconfitta ai punti contro Spinks. Ma Ali non riusciva a smettere, non sapeva dire basta, non seppe capire mai, quasi fino all’ultimo, quando potesse bastare. Il grande lavoro sulle testimonianze fatto da Eig mette in evidenza come i più attenti si accorsero già in quegli anni che in Ali qualcosa non funzionasse a dovere. Cominciò a parlare più lentamente, e più avanti a biascicare le prime parole. Il Parkinson era dietro l’angolo ma nessuno lo vide, il cervello era già danneggiato. Qualcuno avrebbe dovuto fermarlo, ma chi?

La terza fase della carriera fu la più deludente, gli anni tra il 1978 e il 1981 videro in scena l’uomo che non sapeva smettere che non sapeva e, forse, non poteva dire basta: «Holmes stava piangendo. “Ti voglio bene” disse allo sconfitto. “Ti rispetto davvero. Spero che rimarremo per sempre amici”». Nelle pagine di Eig ci commuoviamo ancora una volta, siamo con Ali che tenta – e ci riesce – di accendere la fiaccola alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. Ali sulle copertine delle riviste più importanti del pianeta, Ali l’arrogante che sfotte (e viene sfottuto) da John Lennon – «Clay stuzzicò John Lennon: “Non sei cosi stupido come sembri”. “Tu sì invece” lo punzecchiò Lennon di rimando» –, che irride gli avversari prevedendo il numero di ripresa in cui andranno al tappeto, che va oltre la politica e usa se stesso per cambiare il modo di pensare della gente.

Ali che ha tra il pubblico Frank Sinatra, Woody Allen, Marcello Mastroianni o Liz Taylor o Truman Capote. Ali amato anche da chi non l’ha mai visto combattere. Ali amico e poi voltaspalle di Malcom X, Ali che anticipa Martin Luther King, anche in questo era più veloce. Ali che ha dimostrato più di tutti quanto sia bella la boxe e quanto sia difficile applicarle il concetto di violenza. Pensi ad Ali e pensi a uno che balla. Pensi a Federer, pensi a Michael Jordan, pensi a Maradona. Pensi ad Ali e gli sei grato perché, anche quando era inconsapevole, non ha mai smesso di usare se stesso. In ogni azione, frase pronunciata, jab messo a segno, c’è un cambiamento e qualcosa di indimenticabile.

Il ritratto che esce da libro di Eig è quello di un uomo complesso, ammirato e anche detestato. Non certo un simpaticone, per molti versi insopportabile, ma impossibile da ignorare. Non ha mai rinnegato un pensiero, una frase. Ha usato il ring per cambiare le cose e le ha cambiate, l’America gli deve molto, la boxe gli deve tutto, a cominciare dalla sua sopravvivenza: «L’unica differenza tra me e il pifferaio magico è che lui non aveva un Cadillac».