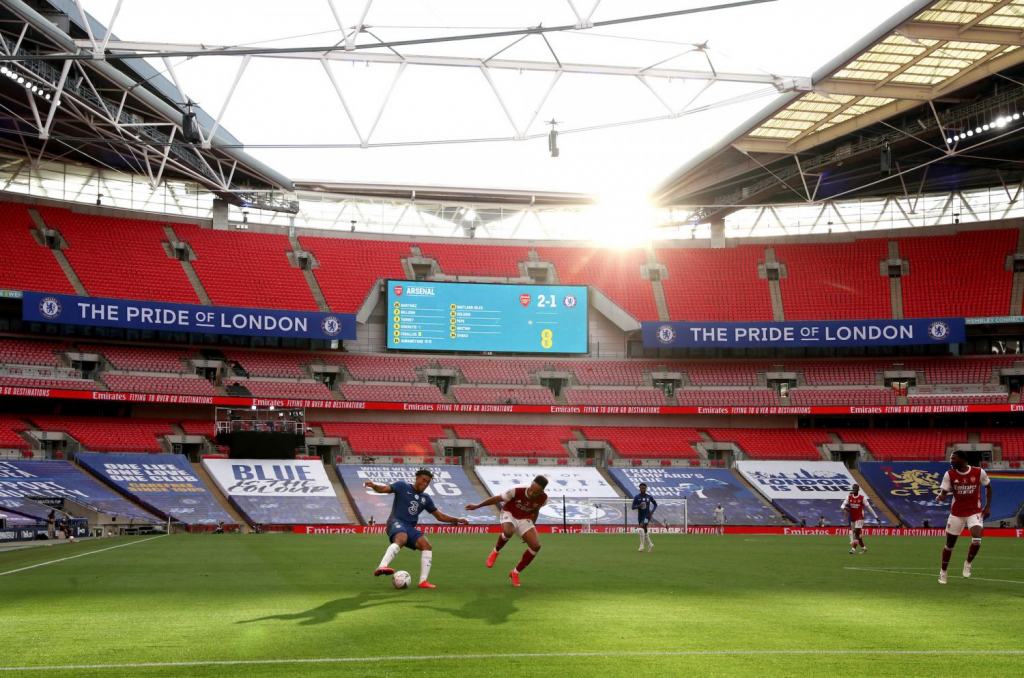

A vederla con un po’ di cuore si dirà che il calcio è sopravvissuto al più incredibile degli agguati, e cioè la privazione dell’elemento che lo ha reso grande: la gente. Del resto, da sempre, bastano un pallone e due bidoni per scatenare una partita. A guardarla con un po’ di disincanto, senza voler essere cinici ma piuttosto realisti, si dirà che ha vinto (ancora) il capitalismo: finché c’è pubblicità c’è speranza, finché c’è pay-tv c’è calcio. Telecamere accese e palla al centro.

È passato quasi un anno dalle ultime partite con gli stadi aperti al pubblico. Di questi tempi, nel 2020, il ministro Spadafora (ve lo ricordate il ministro Spadafora?) lasciava intendere che alcune partite sarebbero saltate. Si cominciava a familiarizzare con i Dpcm, si tracciavano le prime zone rosse, si estendevano i divieti a tutte le regioni del Nord. La 25esima giornata, in programma tra il 21 e il 23 febbraio, si è vista mutilata di quattro partite, quella successiva si è giocata per lo più a porte chiuse, spalmata nell’arco di due settimane. Poi più nulla sino all’estate, quando la pandemia ci ha consegnato un altro calcio, un altro mondo.

Verrebbe da dire che il calcio visto negli ultimi nove mesi è come la Dad, non piace a nessuno ma è comunque meglio di niente. Scrive Alessandro Gazoia nel suo Tredici lune (Nottetempo, 2021): «Lo sai meglio di me, due ore dopo il tweet sulla gente lasciata morire perché non c’erano più posti in terapia intensiva, Gori ha ringraziato l’Atalanta. Ha detto: ne avevamo bisogno». Tredici lune non è un romanzo sulla pandemia e non è un romanzo sul calcio, è piuttosto un romanzo sulle distanze, su questa nostra nuova vita a porte chiuse. Il dialogo avviene tra un autore e il suo editor: lavorano a un libro sul racconto dell’emergenza Covid a Bergamo; ragionano sull’opportunità di pubblicarne un altro sulle imprese dell’Atalanta. Una cosa non esclude l’altra, anzi probabilmente finisce per essere una contraddizione necessaria.

Senza i teatri, i cinema e la musica dal vivo, lo sport in tv è uno dei pochi spettacoli rimasti fruibili, uno dei pochi segnali di quasi normalità che perdurano nel tempo. Secondo alcuni è una sorta di surrogato, secondo altri ci ha dato le chiavi d’accesso a una nuova dimensione: adesso sentiamo tutto. «Immergiamoci», dice Caressa durante le telecronache, in genere in occasione dei calci da fermo, per lasciare spazio all’audio dal campo. Le prime volte sembrava una novità interessante, a lungo andare abbiamo l’impressione di sentire più o meno quello sentivamo da ragazzini nei nostri campetti: «marcature!». Sentire troppo è come conoscere un idolo d’infanzia, fa cadere il velo del mistero, il fascino dell’ignoto. Nell’epoca del distanziamento è come se fossero cadute le distanze. Il risultato ha finito per essere deludente, come questi tempi incerti e sospesi.

Vittorio Sereni in Domenica sportiva, una poesia del 1935, racconta la meraviglia del calcio con un’immagine che inquadra perfettamente il ruolo giocato dal pubblico. Sereni sottolinea un’assenza per evidenziare la grandiosità del suo contrario. Il poeta di Luino racconta in versi un Inter-Juve, canta nelle prime strofe le «barriere di folla» di un «meriggio canoro», l’esplosione di suoni e colori che sono propri di una partita di calcio. Ma poi afferma: «A porte chiuse sei silenzio d’echi / nella pioggia che tutto cancella».

In che modo questo silenzio d’echi stia determinando l’esito delle partite se lo sono chiesti in molti, compresi i ricercatori dell’Università di Trieste che hanno pubblicato uno studio dal titolo “The sound of silence”. Risultato: il fattore casa, senza pubblico, ha dimezzato il suo impatto. Prima del covid le squadre ottenevano il 60% dei punti nelle partite interne e il 40% in quelle in trasferta. Un discrimine di 20 punti percentuali che la pandemia ha sensibilmente ridotto. Giocare nel proprio stadio vuoto determina adesso un vantaggio quantificabile intorno al 10%.

E questo è quel che è cambiato per chi il calcio lo pratica. Ma per chi lo ama, per chi nei decenni ha preso vento e grandine e delusioni assiepato sulle gradinate? Tiriamo avanti senza troppo entusiasmo, come in comunità di recupero, con questa specie di metadone che non è davvero la stessa cosa. Personalmente, per curarmi dall’astinenza ho fatto una cosa che non facevo da quattro o cinque stagioni: a settembre ho chiesto un accredito come giornalista in tribuna stampa. Era un Cagliari-Lazio, sono anni che la Lazio ci prende a schiaffi ma non è questo il punto. Il punto è che quel silenzio d’echi è qualcosa che spezza il cuore. Non ci sono più tornato.

Ogni giorno scrivo qualcosa nella chat dei miei compagni di stadio, continuiamo a seguire le partite, a commentarle, a prendercela con il povero Lykogiannis, con le scelte di Di Francesco che cambia troppo o troppo poco. Qualche giorno fa ci siamo resi conto che non ci vediamo da un anno. Ci conosciamo da una vita, abitiamo a cinque minuti di macchina l’uno dall’altro. La pandemia si è presa anche questo, ha frantumato quelle piccole o grandi comunità legate agli eventi che esistono soltanto, o soprattutto, per aggregazione di massa.

Tuttavia coviamo ancora un pensiero felice che ci convince a resistere, che ci fa sognare di tornare in curva, che fa sembrare piene di senso persino le lunghe file prima di un big match. È il ricordo di Cagliari-Sampdoria della scorsa stagione, dicembre 2019, una vita fa: 4-3 in rimonta con gol di Cerri (Cerri!) al 94’, il Cagliari quarto in classifica. Fuori dallo stadio scene da neorealismo, da fine della guerra, come se fosse il primo 25 aprile della storia. Si abbracciano in strada gli amici ritrovati per caso, si brinda insieme a perfetti sconosciuti, si offre da bere a chi capita con la consapevolezza che avremo per sempre una storia in più da raccontare. Ecco, l’idea che qualcosa di simile possa succedere ancora ci offre una specie di sollievo.

A questa idea si accompagna però un pensiero inquietante: se il calcio sopravvive, tra enormi difficoltà, è perché continuiamo a pagare le televisioni. La gente che non entra più allo stadio è la stessa che sottoscrive gli abbonamenti alle pay-tv. Ed è un po’ come ammettere, una volta per tutte, che il capitalismo siamo noi.