L’espressione “guilty pleasure”, in italiano, non ha una traduzione precisa (e la lacuna, forse, spiega qualcosa della nostra cultura). La definizione dell’Oxford Dictionary recita più o meno così: «Qualcosa, come un film, un programma televisivo, o un genere musicale, da cui una persona trae piacere nonostante la sensazione che non sia generalmente tenuto in grande considerazione». Come tutti, ho molti guilty pleasures: Notting Hill, ad esempio, di cui conosco quasi ogni battuta; il merengue; e uno che ciclicamente ritorna, ogni anno da quindici anni, e ogni domenica, o quasi, degli anni. Il fantacalcio.

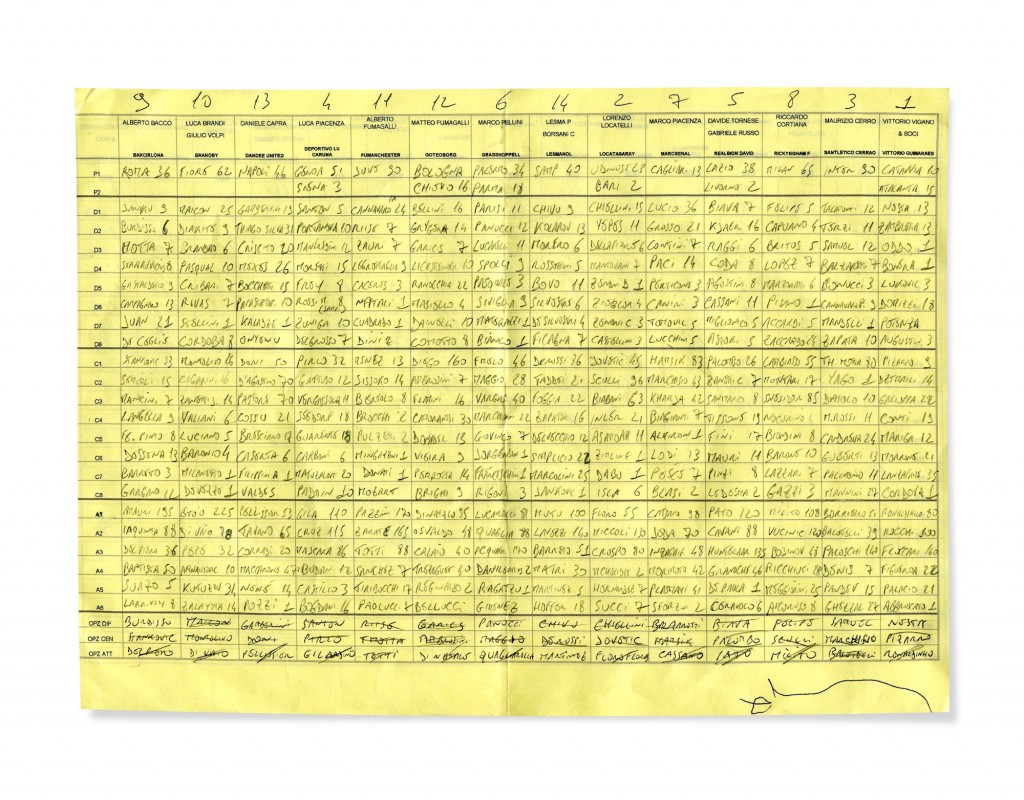

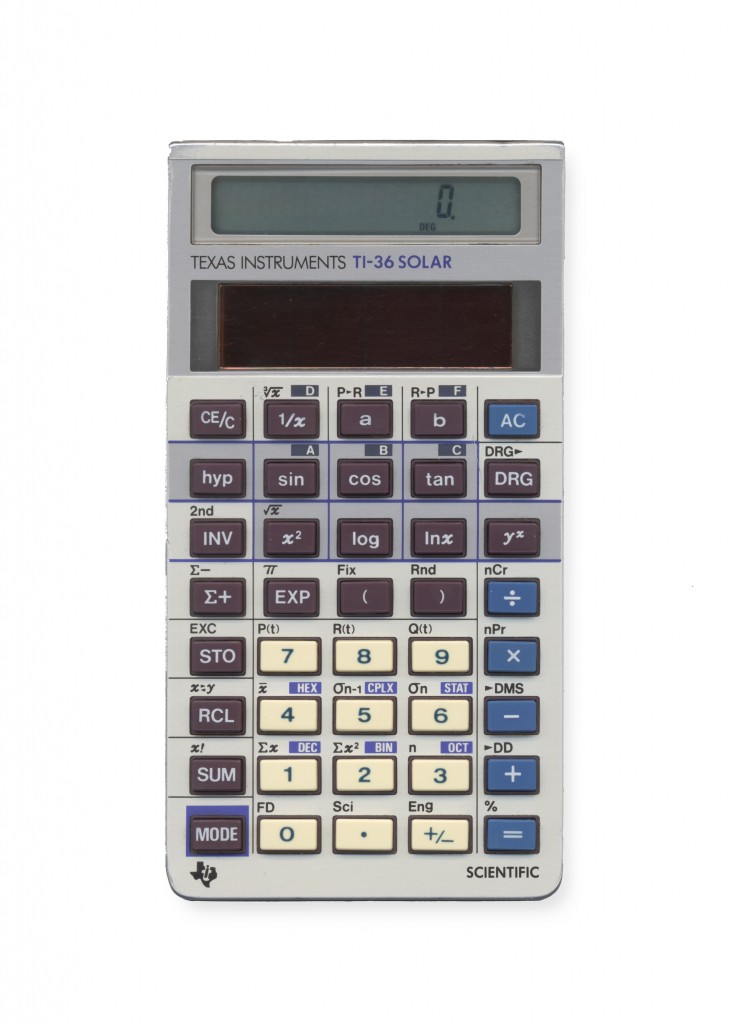

Non c’è bisogno di spiegare cosa sia il fantacalcio, almeno non sulle pagine di una rivista sportiva, tuttavia posso provare a spiegare, molto in breve, il motivo per cui lo annovero nella categoria dei guilty pleasure: è stupido. Eppure ogni anno, a fine agosto o inizio settembre, passo svariate ore – mezza giornata almeno – nel caldo torrido di Milano, con davanti a me un computer, un iPad, un taccuino, una calcolatrice, diverse birre, due pacchetti di sigarette e una dozzina di amici e/o conoscenti intorno (sulla questione “amici e/o conoscenti” tornerò più tardi), nella speranza di costruire la miglior squadra, conscio che un attaccante da 20 gol è una condizione sine qua non poter vincere il campionato, e guadagnare la manciata di centinaia di euro in palio. Come è diversa l’immagine di me nella mia casa in un quartiere recentemente gentrificato, le pile di riviste e libri sul coffee table, il mio lavoro (anche) in una rivista culturale, da quell’altra di me, in piedi, sudato e probabilmente alterato dalle birre già calde, che sbatte un pugno sul tavolo e urla: «Duecentotrentuno per Dzeko!» (sì, esatto: sono ultimo in classifica).

D’altra parte, mi dico, se il fantacalcio è sì un sistema piuttosto stupido, almeno nella sua versione più diffusa (quella di sommare i voti assegnati a undici giocatori da un quotidiano), i suoi utenti sono un gruppo completamente trasversale, per cultura, occupazioni, istruzione e background. Ad esempio: gli inventori di una sorta di fantabaseball che diede inizio all’enorme mondo dei fantasy sport negli Stati Uniti, chiamato Rotisserie League nel 1980, venivano da posizioni culturalmente elevate (tra loro c’era Daniel Okrent, ex public editor del New York Times). Erano, scrive il New Yorker, «writers, editors, academics». Quando però, negli anni successivi, la Rotisserie League prese piede e i suoi fondatori iniziarono a organizzare convention, si accorsero di chi erano i principali fan. Okrent li definì creepy: «Non il tipo di persone che inviteresti a casa». Descrisse la loro dedizione come un «Dungeon & Dragons-like fervor».

Da parte mia, molte delle persone con cui gioco al fantacalcio da ormai anni sono persone che definirei come “amici-di-fantacalcio”. Ovvero facce che vedo due volte all’anno, solitamente: alla prima asta estiva, e a quella di riparazione di fine gennaio o inizio febbraio. Nel mezzo, una confidenza di scherzi e insulti molto strana da razionalizzare, sul gruppo Whatsapp dedicato. I gruppi di fantacalcio (siamo dieci squadre, alcune con due allenatori) sono molto variegati, e ci sono diversi tipi umani: naturalmente c’è un trombone che non vince mai, e naturalmente c’è un maniaco dei numeri che vince sempre, o quasi. Io, se guardo le mie squadre, quella attuale e quelle passate, mi accorgo di costruire spesso un team di 25 giocatori in base alle mie simpatie geografiche: mi piacciono i sudamericani (amai e pagai moltissimo Claudio López e Marcelo Salas, entrambi infortunatisi, una stagione dopo l’altra, dopo poche e fallimentari partite), i portoghesi (Nuno Gomes), gli eroi di provincia (Lorenzo Stovini, Alessandro Conticchio, Francesco Cozza), e i balcanici (ho voluto fortemente sia Pjanic che Dzeko perché appena terminato di leggere, in quel periodo, La figlia di Clara Uson, in ricordo di una felice estate trascorsa a Sarajevo).

A una domanda sul perché giochi ancora al fantacalcio, nonostante lo trovi stupido, avrei pronta una risposta pratica: perché mi porta ad appassionarmi alle storie. È un meccanismo simile a quello che succede(va) con i videogiochi, sempre calcistici, ed è legato a quell’approccio “geografico” menzionato in precedenza. Se a Winning Eleven (l’antenato di Pro Evolution Soccer) componevo le mie squadre con iraniani (Mahdavikia), croati (Jarni) e nigeriani (Babangida, Babayaro), innamorarmi delle storie dei “miei” giocatori, empatizzare con loro, mi porta a conoscere, o immaginare e sognare, le loro storie. Anziché pensare a El Shaarawy come a un calciatore dai capelli brutti e circondato da illazioni circa la sua vita extra-calcistica, ad esempio, preferisco pensare a lui come al figlio di Sabri, arrivato in Liguria nel 1972 dopo una laurea in psicologia al Cairo, o a lui come storia di successo e integrazione (El Shaarawy si dichiara musulmano, e lo è anche la madre, italiana e convertita).

La consapevolezza che il fantacalcio sia stupido eppure irresistibile, fortunatamente, non è una mia esclusiva: Francesco Costa, vice-direttore de il Post, mi ha detto: «Sono sempre più frustrato da quanto siano irregolari, aleatori e limitati i voti dei giornalisti ai calciatori, attorno a cui ruota l’intero gioco. Prima o poi sarà questo il motivo per cui mi stancherò. Allo stesso modo non credo che i cartellini gialli siano tutti uguali e debbano avere lo stesso peso, e lo stesso vale per le espulsioni o gli assist». Non credo, in fondo, che Francesco smetterà. Anche perché poi mi dice: «Ho iniziato a 14 anni, mai più smesso: lo faceva un mio cugino più grande e lo invidiavo da morire ogni volta che lo vedevo serissimo alle prese con quaderni e foglietti alle riunioni di famiglia, erano i tempi dei calcoli fatti a mano; quando mi invitò per sostituire un suo amico che aveva mollato la squadra fui davvero contentissimo». Questo elemento massonico del fantacalcio è una delle più forti resistenza all’abbandono: è difficile entrare in una “lega” di amici, devono liberarsi dei posti, devi essere annusato, pesato e valutato. Una volta fuori, è difficile rientrare.

Ho chiesto anche a Luca Bianchin, che per la Gazzetta dello Sport si è occupato di fantacalcio (Magic) dal 2006 al 2014, come viene vissuto “da dentro”: «Il fantacalcio è stato “il gioco perfetto” per due-tre generazioni e forse continua a esserlo in questi anni ipertecnologici. Mi viene da dire che la ragione principale è la più evidente: permette a tutti di dimostrare di essere un intenditore, di capire di calcio» mi dice. Poi: «Crea divertimento: scambi di mail, gruppi Whatsapp tra partecipanti a una lega privata, rivalità trascinate di anno in anno. Tutti conosciamo leghe in cui l’asta diventa una scusa per organizzare una cena a fine agosto o una nottata a casa del campione uscente. Quanti altri giochi lo fanno?».

Giovanni Fontana, che scrive anche per queste pagine, o per quelle de l’Ultimo Uomo e per il Post, utilizza un sistema complicatissimo e segreto, che tiene conto di rigidi dettami tattici e non mi ha voluto rivelare. Quando gli ho chiesto, però, “perché” fa il fantacalcio, mi ha risposto: «Tutti i giochi non fisici mescolano due cose: intelligenza e fortuna. Gli scacchi sono il massimo di intelligenza vs fortuna, chi pesca la carta più alta è l’opposto. In mezzo ci sono tutti gli altri: se io gioco a Monopoli, avrò un po’ e un po’. Il fantacalcio ha il vantaggio di illuderti che la componente di fortuna (prevedo questo, so che questo interno farà un’ottima partita contro l’Udinese) sia invece intelligenza». Illusione, e guilty pleasure. Dzeko, nel frattempo, non ha ancora segnato.