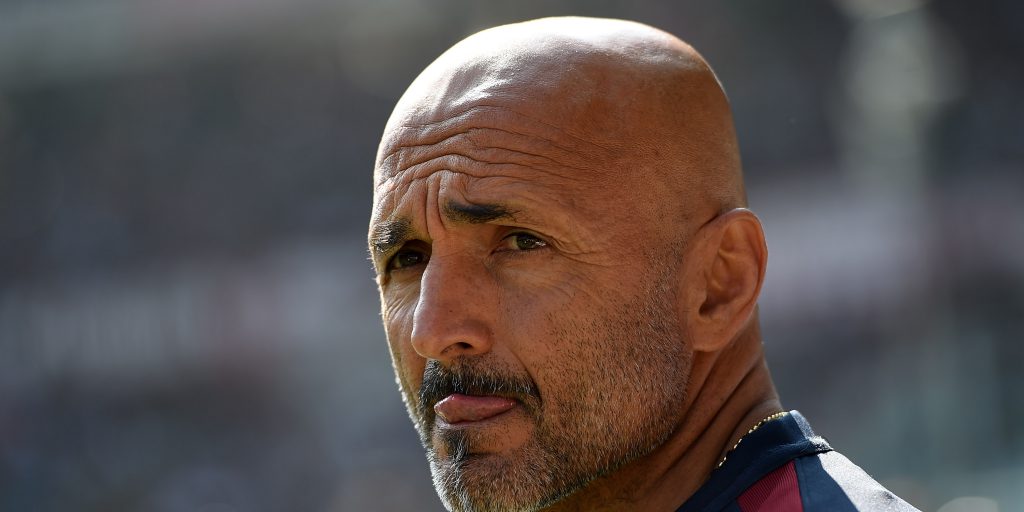

L’incontro tra Luciano Spalletti e l’Inter ha una doppia anima, chiude un cerchio con la matematica e con l’epica, insieme. La suggestione numerica si legge nello storico dei precedenti: il tecnico di Certaldo siederà sulla panchina della squadra che ha affrontato più volte durante la sua vita da allenatore (33 partite); inoltre, il bilancio degli incroci in tutte le competizioni, praticamente un campionato autonomo e indipendente nella carriera di Spalletti, è perfettamente simmetrico (12 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte). Dove non arriva la forza delle cifre parla la letteratura del gioco: gli unici trofei italiani di Spalletti (Coppa Italia 2007 e 2008, Supercoppa 2007) sono stati conquistati dopo una finale contro i nerazzurri. Poi c’è la partita prologo, e anche quella è un piccolo gioiello di narrativa, perché dentro c’è tutto quello che serve, o quasi – si tratta di Empoli-Inter 1-1 del 25 gennaio 1998. L’immagine scolpita nella memoria collettiva è il capolavoro da centrocampo di Álvaro Recoba, ma il vantaggio empolese si concretizza con una rete di Carmine Esposito che somiglia tantissimo al gol alla Del Piero versione alternativa, un colpo al volo di destro in coordinazione acrobatica e contrapposta rispetto alla traiettoria della palla – Del Piero, nel corso del tempo, ha esibito questa giocata contro Fiorentina e Piacenza. La costruzione di questa marcatura, l’azione che precede il gesto tecnico finale, sarà ricorrente negli highlights delle squadre di Spalletti, è un primo, piccolo estratto del suo calcio utopistico: possesso ragionato a centrocampo, lancio a esplorare lo spazio alle spalle della difesa, taglio a incrociare dell’uomo offensivo.

Nelle interviste postgara Spalletti spiega che il suo Empoli «meritava qualcosa di più». Contro l’Inter di Ronaldo, la squadra di Bettella, Bianconi e Cappellini ha vinto la partita del gioco: quel giorno al Castellani, il tabellino dei tentativi verso la porta segna 11-7 in favore dei padroni di casa. Il lavoro di Luciano Spalletti ha sempre avuto un’ambizione, un fine iniziale e ultimo: le sue squadre devono praticare un calcio gradevole e organizzato. Nella sintesi di Empoli-Inter 1-1 questa tendenza è chiaramente visibile.

L’inizio di tutto

Proprio per questa sua inclinazione verso una certa cultura del gioco, Luciano Spalletti è la rappresentazione di un contrasto lessicale: se nel mondo del lavoro il contratto a progetto presumeva una collaborazione limitata entro un certo periodo di tempo, la definizione calcistica allenatore per progetto identifica un tecnico che si sente adatto a un’esperienza lunga e dilatata negli anni, a un’opera di costruzione concepita per essere a tempo indeterminato. Spalletti appartiene decisamente a questa categoria, e non è un caso che le migliori annate delle sue squadre siano arrivate al termine di un processo di modellamento tattico progressivo. La doppia promozione e la salvezza con l’Empoli, dalla Serie C1 alla Serie A tra il 1995 e il 1998, sono state raggiunte dopo un primo assaggio sulla panchina degli azzurri (le sei partite finali più i playout vinti nel 1994/95); la qualificazione Champions colta con l’Udinese è il frutto di un triennio di lavoro, dal 2002 al 2005; la sua prima Roma, definita da Dominic Fifield sul Guardian «an attractive brand of attacking football», ha raggiunto il record di punti (82) nel campionato 2007/08, il terzo della gestione Spalletti.

La seconda avventura giallorossa non sfugge a questa regola: anche se le 19 partite del campionato 2015/16 con Spalletti in panchina hanno portato alla Roma 45 punti (media 2,3 per match), c’era la sensazione che quella non fosse propriamente la sua squadra. Proprio il tecnico toscano ha espresso questo concetto pochi giorni fa, in un’intervista andata in onda durante la trasmissione La partita perfetta: «L’anno scorso la Roma era un pochino più corta, quest’anno abbiamo voluto allungarla un po’ sul campo per sfruttare meglio le caratteristiche dei nostri giocatori». Il perfezionamento è durato tutto l’anno, la sperimentazione si è espressa in una continua rotazione del sistema di gioco, tra difesa a tre e difesa a quattro. La natura di Spalletti allenatore per progetto viene fuori in un altro punto dell’intervista, quando spiega al suo interlocutore che la Roma «non è allenata bene per una particolare situazione tattica, la lettura della palla dietro la linea difensiva». Evidentemente, il tempo non gli è bastato per rifinire questa precisa fase di gioco. Probabilmente il tempo non basterebbe mai a uno così, in ogni caso.

L’unica eccezione a questa costante narrativa è l’avventura russa allo Zenit San Pietroburgo. Spalletti, dopo la prima esperienza a Roma, viene scelto per proseguire il lavoro di Advocaat e portare la squadra pietroburghese nell’élite del calcio europeo. La superiorità economica del club sui contender della lega russa è quasi imbarazzante: nessuno ha le possibilità di investimento di Aleksandr Dyukov, presidente dello Zenit e manager di Gazprom Neft – una controllata di Gazprom. I veri proprietari della squadra sono dunque gli oligarchi del gas naturale, e nelle quattro annate con Spalletti in panchina mettono a bilancio un passivo di mercato di 163 milioni. Solo i rigidi parametri del fair play finanziario limiteranno le spese dello Zenit (come ha spiegato Luca Sgambelluri in un pezzo pubblicato da Undici), che nel frattempo può però consegnare a Spalletti una squadra forte, fortissima, che non necessita di un lavoro tattico in profondità per primeggiare sulle avversarie interne. Spalletti vince tutto, praticamente subito. In un’intervista rilasciata subito il double campionato-coppa (2010), dichiara che per lui questo trionfo è addirittura inatteso. Nella stessa intervista, spiega anche che il suo Zenit «deve mostrare il bel gioco». Perfetto. È Luciano Spalletti, allenatore per progetto.

Lo striptease con cui Spalletti ha festeggiato il titolo russo vinto nel 2010. Siamo a San Pietroburgo, nel mese di novembre. È il primo successo di Spalletti in un campionato di massima divisione, il secondo del club pietroburghese

Nel corso degli anni, Luciano Spalletti ha sviluppato una retorica comunicativa complessa e articolata, ma fortemente legata al concetto di vittoria – intesa come successo finale in una competizione. Il video sopra racconta la festa per il suo primo titolo nazionale, ed è solo una parte del suo atteggiamento di grande emotività in riferimento a questo tema. A San Pietroburgo, Spalletti scioglie in un sorriso – e in un goliadrico ed estremo striptease – l’attesa per questo trionfo. Nella stagione appena terminata, gran parte delle sue interazioni con i giornalisti sono state veicolate al concetto di vittoria come condizione necessaria a una permanenza a Roma. Nella autonarrazione di Spalletti, dunque, pare abitare un desiderio forte, quasi una necessità fisica: un riconoscimento ufficiale e tangibile alla definizione di grande stratega tattico, un upgrade da tecnico bravo a tecnico vincente pienamente riconosciuto nell’albo d’oro. Praticamente Spalletti avverte, vive e forse subisce la tensione della vittoria. Anzi, la tensione della mancata vittoria.

La sensazione, però, è che questa sua particolare sensibilità sia legata al meccanismo “mancanza di titoli – destrutturazione del progetto e dell’ambiente”. L’intervista più eloquente in questo senso è quella rilasciata a L’Equipe alla vigilia del doppio confronto con il Lione negli ottavi di Europa League: «La prima volta che andai via da Roma praticamente fui costretto a farlo. Qualcuno cominciò a scrivere che Spalletti non aveva vinto nulla, un po’ di gente gli è andata dietro, sono stato messo nelle condizioni di andarmene. Quelli che sono venuti dopo di me si sono ritrovati a lavorare nella stessa situazione, e non gli è andata molto meglio. A Roma, per tutta una serie di motivi è imperativo vincere. Ormai da questo non si esce più fuori. Non c’è la possibilità di immaginare una crescita graduale, tutto è rapido, accelerato. La conseguenza è molto semplice: se non vincerò qualcosa significa che non avrò fatto meglio dei miei predecessori. Quindi andrò a casa».

Beppe Di Corrado, in un articolo su Il Foglio, ha raccontato perfettamente Spalletti e la sua dimensione di incompiutezza, che quasi stride con una patente di grande allenatore assegnatagli in maniera quasi scontata, soprattutto dopo la prima esperienza romana e l’affermazione ad alti livelli di un calcio intenso, esteticamente ricercato, anche innovativo: «Spalletti a Roma è legato a un’idea, perché il risultato vero non c’è mai stato. Ha lasciato la sensazione di una traccia, di un gioco, di una identità. Ma manca la foto, quella che fissa la storia di un tecnico in una squadra e in una città a prescindere da tutto. […] Dall’introduzione – un po’ casuale, per sua stessa ammissione – di Totti come falso (o verissimo) centravanti, Luciano è stato considerato definitivamente un allenatore scienziato. Tanto che spesso si ricorda che è uno dei pochi a comparire nel libro “La piramide rovesciata” di Jonathan Wilson, considerato un libro fondamentale per la tattica». Il concetto dell’immagine che lega definitivamente un allenatore alla storia di una squadra o di una città, Roma nel caso specifico, si può tranquillamente estendere all’intero calcio italiano. Spalletti è riconosciuto e presentato come uno dei migliori allenatori dell’ultima generazione, soprattutto nel lavoro sul campo. Ma questo suo primato manca della consacrazione finale, assoluta, probabilmente necessaria, a lui e agli altri: un grande trofeo.

Roma-Inter 2-1, l’ultimo trofeo italiano vinto da Spalletti (e dalla Roma), la Coppa Italia 2008. Anche l’anno prima i giallorossi batterono in finale di Coppa Italia l’Inter, con un clamoroso 6-2 nel match d’andata all’Olimpico

Luciano Spalletti è arrivato all’Inter, e ha sottolineato subito come «l’entusiasmo per il progetto» che ha percepito durante l’incontro con la proprietà gli abbia dato maggior spinta per «costruire il futuro». In gran parte dei casi, dichiarazioni del genere sarebbero derubricate come parte di un frasario standard tipico dell’allenatore appena assunto. Con il matrimonio Spalletti-Inter, invece, ci troviamo di fronte a una verità, a un’anteprima del futuro. È una scelta suggestiva, coraggiosa, un possibile turning point per la storia nerazzurra. Tutti gli allenatori interisti degli ultimi anni, diciamo da Mourinho in poi, hanno dovuto far fronte a situazioni (societarie, ambientali, di campo) difficili, che di volta in volta hanno complicato un lavoro sereno a un’idea tattica e tecnica pienamente definita: Gasperini e Mazzarri non hanno avuto impatti semplici con la grande piazza; Benítez ha dovuto gestire un organico che non poteva appartenergli; Mancini è arrivato in corsa e ha vissuto un difficile cambio nell’asset societario; Pioli ha dimostrato di poter essere una soluzione tampone, non il tecnico giusto per avviare un nuovo ciclo. Probabilmente, solo gli esperimenti tentati da Stramaccioni e de Boer avevano caratteristiche più organiche, ma si sono scontrati con un profilo troppo acerbo (Stramaccioni) e con la difficoltà – tipicamente italiana – nel saper aspettare che i risultati discendano dal gioco (de Boer).

L’incontro tra Spalletti e l’Inter comprende e possiede tutti i topos narrativi che abbiamo incontrato nell’analisi del personaggio Spalletti: un allenatore per progetto è stato posto alla guida di un piano di crescita apparentemente strutturato, in sinergia con la dirigenza – la figura di Sabatini è stata decisiva per il suo arrivo a Milano – e quindi con i programmi di una proprietà forte. Inoltre, c’è la questione del successo, condivisa dai soggetti in campo: Spalletti ha l’opportunità di costruirsi un’immagine finalmente vincente in un ambiente che vive la sua stessa ossessione, l’assenza di trofei, o comunque di una reale competitività ai massimi livelli. Anche all’estero riconoscono le promesse e le premesse positive dell’incastro: Matt Jones, su Bleacher Report, scrive che Spalletti «potrebbe riportare all’Inter la stabilità di cui i nerazzurri hanno bisogno».

Ecco, la stabilità è un altro concetto chiave. Insieme all’attesa. Spalletti ha un profilo di tecnico e gestore assoluto, la sua attenzione per il lavoro sul campo e per il rapporto con i calciatori (secondo Morgan De Sanctis, l’allenatore di Certaldo «vuole determinare gli atteggiamenti dei propri giocatori non solo da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista comportamentale») porterà l’Inter ad avere un’identità chiara e definita. L’Inter, intesa come corpus società/giocatori/tifosi, dovrà però identificarsi a sua volta con il modello imposto da Spalletti. Quindi dovrà concedergli fiducia e tempo. Gli elementi che servono perché i risultati possano arrivare nel modo in cui il tecnico proverà a inseguirli, ovvero siano il frutto di un percorso, di un’esperienza condivisa. È il lavoro che piace a Spalletti, forse è il suo limite. So Foot, qualche mese fa, ha scritto che «Spalletti è un testardo, preferirebbe morire pur di non ammettere di aver sbagliato». Probabilmente questo è l’inevitabile lato oscuro di un allenatore che non ammette deroghe al suo sistema di significati e principi: un calcio gradevole e organizzato, una certa etica professionale e di gruppo. Spalletti, forse, è stato raccontato al meglio proprio da chi lo sostituirà sulla panchina della Roma: in un’intervista al Messaggero, Eusebio Di Francesco ha dichiarato che il tecnico di Certaldo «vuole trasmettere la sua cultura del lavoro ai calciatori, sostiene sempre l’idea che la prestazione vada allenata durante la settimana». Difficile spiegare meglio il significato di un progetto. Per chiudere il suo cerchio con l’Inter, Luciano Spalletti, ripartirà proprio da qui. Proprio come al solito.