Oggi la storia di Naomi Osaka che decide di rinunciare al Roland Garros pur di non partecipare alle conferenze stampa è ancora principalmente la storia di Naomi Osaka, del suo coraggio o della sua fragilità (a seconda della vostra opinione e forse del vostro approccio alla vita), dell’evoluzione del suo status di tennista attivista, della sua salute mentale. È una storia privata. Sullo sfondo, però, c’è qualcosa di più complesso, e forse non ci siamo ancora resi conto di quanto la decisione di Osaka cambi il senso e il futuro del giornalismo sportivo. Uno dei temi dentro questa storia è come parlano gli atleti, cosa hanno da dire, come sceglieranno di dirlo. Il rituale della conferenza stampa moderna, come ha scritto Jonathan Liew sul Guardian, «non è più da tempo uno scambio significativo ma una transazione al minimo comune denominatore, un gioco cinico e spesso predatorio». La conferenza dopo la gara e tutti i prodotti correlati sono insomma dei fossili, chiunque li pratichi come atleta o giornalista lo sa da tempo, serviva solo qualcuno coraggioso e forte abbastanza da dirlo ad alta voce. La domanda è: quale era geologica ci raccontano questi fossili?

Per un giornalista, intervistare uno sportivo può essere un’esperienza spesso miserabile, deprimente. Un po’ di anni fa ho incontrato un meraviglioso calciatore per conto di un settimanale, una leggenda, in un momento splendido della carriera. Si sottopose a uno snervante shooting fotografico di ore con entusiasmo da mediano di fatica (non era un mediano di fatica), senza cedimenti, nonostante il caldo, i cambi di abito e di set. Poi avevamo venti minuti per l’intervista e quella invece fu una raccolta di monosillabi, banalità, evasioni, distacco e probabilmente maleducazione. Non era una persona banale o maleducata, non ero un intervistatore incompetente, ma le foto erano divertenti e non rischiose, invece dall’intervista lui aveva solo da perdere. E non c’era modo di fare finta che non fosse così, lo sapevo io, lo sapeva lui. Era meglio sabotarla, anche perché, fino a tempi recentissimi, un calciatore aveva il diritto di essere noioso. Il suo destino, come quello di ogni sportivo, si giocava sul campo. Un’intervista brillante nel migliore dei casi non gli dava nessun vantaggio esistenziale, nel peggiore dei casi poteva rovinargli la stagione, mentre un’intervista noiosa sarebbe solo passata inosservata, e così fu. Non mi fu simpatico, ma capivo le sue ragioni, strategicamente aveva senso.

Sono passati dieci anni e nel frattempo la vita di uno sportivo famoso è diventata molto più complessa. La comunicazione porta guai come ne portava dieci o trenta anni fa, ma nel frattempo la spinta a comunicare si è moltiplicata. Agli atleti si chiede di prendere la parola nella società, di costruire e usare piattaforme etiche o politiche, di essere se non attivisti almeno socialmente attivi. In più, molte volte sono loro stessi a desiderarlo, non bastano più il gesto o il risultato, serve qualcosa in più per stare al mondo, loro vogliono dire qualcosa in più e spesso lo fanno con argomenti sensati e rilevanti. Naomi Osaka e il calciatore ostile che intervistai (nel frattempo allenatore) oggi vivono entrambi nel mondo di standard che Colin Kaepernick ha creato per loro inginocchiandosi e trasformando il suo ruolo da quarterback ad attivista per i diritti civili. Lewis Hamilton, Serena Williams, LeBron James, Marcus Rashford, ognuno interpreta la faccenda a modo suo, ma hanno tutti un problema in comune: sono pur sempre gente che per lavoro corre, colpisce palle, nuota, salta o guida una macchina. Non hanno storie, canzoni, libri, film o leggi con cui veicolare quello che devono dire, hanno solo quelle miserabili parole a margine delle settimane tipo e il controllo assoluto del messaggio a questo punto diventa non più negoziabile.

Oggi essere personaggi pubblici è difficilissimo, si rischia di perdere quanto costruito in una vita intera nel giro di una manciata di parole capite male. Il margine di pericolo tra la parola detta (come sottolinea Liew sul Guardian, detta sotto pressione, a caldo, emotivamente sovraccarichi, rivolti a gente riposatissima) e la parola riportata oggi è qualcosa che non si possono più permettere. Un’atleta delle dimensioni di una top del tennis mondiale è anche una media company di discrete dimensioni: Osaka infatti ha il doppio dei follower su Instagram di qualunque mezzo d’informazione italiano. Fino a pochi anni fa, una persona come lei aveva la carriera e il talento, i media avevano i lettori, ci si metteva d’accordo per fare uno scambio e ci si accontentava di quello che veniva. Da tempo non è più così, Osaka ha sia la storia che i lettori, è autosufficiente e non c’è motivo per cui, a ventitré anni, non lo rivendichi.

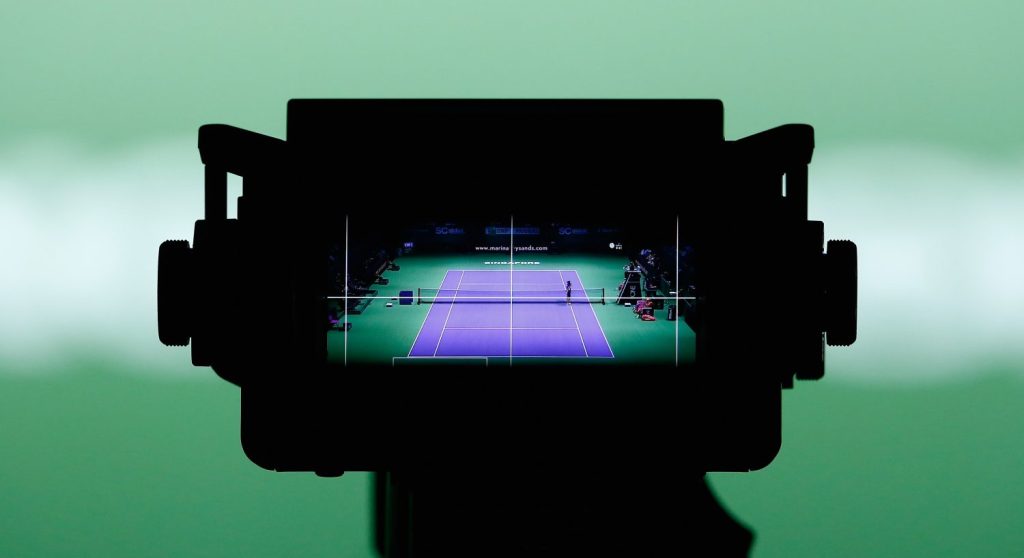

Naomi Osaka è la prima tennista asiatica della storia ad aver raggiunto il vertice della classifica WTA; si è aggiudicata sette titoli WTA su undici finali disputate, vincendo quattro tornei del Grande Slam: gli US Open nel 2018 e nel 2020 e gli Australian Open nel 2019 e nel 2021 ((Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images)

Riportando tutto al calcio, anzi alla Serie A, è curioso che l’istituzione della conferenza stampa venga messa in discussione a pochi mesi da un campionato che non sappiamo come sarà sportivamente, ma che già aspettiamo con trepidazione per le conferenze di Mourinho, Allegri o Spalletti. Gli allenatori ormai vengono scelti o scartati anche per questo, per come gestiranno la comunicazione, l’ecosistema sociale in cui si troveranno a lavorare, la piazza. Ma che ruolo hanno i media in questa gestione? Chiacciericcio di massa, spesso. Non sono intermediari, sono solo quelli con il privilegio del posto in prima fila nella piazza da gestire. Nessuno ricorda chi pose le domande che hanno evocato lo zero tituli di Mourinho, i paragoni con l’ippica di Allegri, le considerazioni sul destino forte o debole di Spalletti. Da uomini navigati, avevano sicuramente preparato le loro idee e poi usato gli anonimi cronisti sportivi in sala come moltiplicatore acustico.

E torniamo sempre lì, il punto ormai nello sport è non tanto la libertà del giornalista di fare domande quanto il suo anonimato rispetto a personaggi così comunicativamente grandi. Naomi Osaka sta provando a liberare le tenniste dalle conferenze stampa e dalle interviste, ma anche i giornalisti dovrebbero farci un pensiero. Forse possiamo tutti accettare che il modo di comunicare ereditato da un’era geologica diversa produce interazioni insostenibili e conversazioni vuote, e che per raccontare ogni sport e il suo contesto c’è un mondo di senso, significato, contenuti, un mondo che sta fuori dai rituali mediatici consolidati.