A trent’anni da quelle che vennero codificate come “notti magiche”, Italia 90 resta un evento cult per i tifosi di tutto il mondo, non solo per noi. Di più: davanti alla mole di letteratura prodotta e di immagini che hanno formato la nostra identità condivisa, possiamo dire che si tratta del Mondiale pop per eccellenza, e non tanto per le partite in sé (o meglio: non solo), quanto per l’estetica, gli aneddoti e gli episodi intorno – dalla mascotte all’uscita di Zenga, per capirci. Questo perché è stato la sintesi dello spirito degli Ottanta, quando il nostro Paese – che nonostante le solite contraddizioni e un debito pubblico alle stelle incontrava una crescita economica impressionante – viveva nell’edonismo e nel benessere, sportivo e non, tanto da apparire persino sensuale a chi lo osserva da fuori.

È vero: lo spettacolo in campo fu modesto (2,21 gol a partita, tutt’ora la media più bassa nella storia della manifestazione); ma, come ha scritto il Guardian, «nonostante tutto il Mondiale italiano resterà per sempre speciale, sicuramente epico». Ovviamente, il processo attraverso cui il è diventato un crocevia culturale è dovuto in parte al fatto che è la Coppa del Mondo del 1990 è la prima per cui si investe davvero su comunicazione e immagine, come si avesse a che fare con un brand – e lo share delle partite, trasmesse con mezzi modernissimi per l’epoca, premierà questa strategia con quasi 27 milioni di spettatori collegati per Italia-Argentina, la gara pù seguita. Dall’altro, però, questo successo nella memoria collettiva è anche, semplicemente, questione di momenti storici.

Del resto, quando nel maggio del 1984 la FIFA decide di affidare all’Italia la Coppa del Mondo (la seconda della storia dopo quella del 1934) i presupposti sono favorevoli. In primis, il movimento calcistico tricolore viveva un’era probabilmente irripetibile, non tanto per la vittoria a Spagna 82 – figlia di autarchia e frontiere chiuse – quanto per una Serie A che, più o meno dall’anno prima dell’assegnazione, diventa il “campionato più bello del mondo”. Poi avviene la rivoluzione avanguardista di Sacchi e Berlusconi, precursori per tattica e aspetti organizzativi – di fatto, è allora che il calcio diventa un business. Ancora: in Serie A giocano Maradona, Van Basten, Gullit, Völler, Klinsmann e gli altri fuoriclasse internazionali di quella generazione.

E soprattutto, ci sono i club più attrezzati: solo nel 1990, il Milan vince la Coppa dei Campioni, la Sampdoria la Coppa delle Coppe e la Juventus la Coppa Uefa, in finale contro la Fiorentina. Un en plein non casuale, perché tutto il calcio italiano è in stato di grazia: il ct degli Azzurri è Azeglio Vicini, subentrato nel 1986 a Bearzot dopo anni nell’Under 21 in cui ha formato talenti come Vialli, Donadoni, Giannini e Zenga, finalmente al primo Mondiale da protagonisti. E poche volte come in quell’occasione si può affermare che «non c’è posto migliore per giocare a calcio» di quello in cui, effettivamente, si gioca.

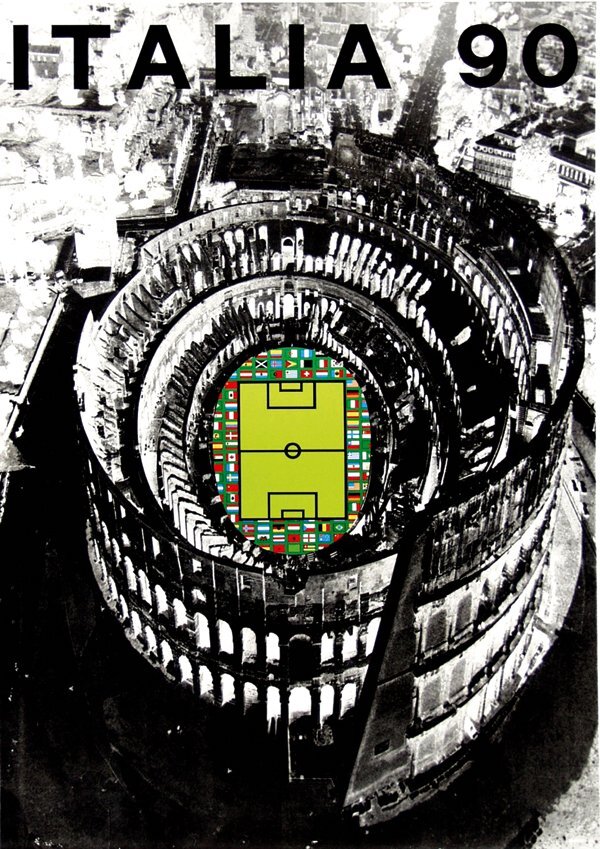

Il poster firmato da Alberto Burri

Per il resto, dicevamo, il Paese è in preda dall’edonismo: gli anni di piombo sono alle spalle, e gli italiani hanno scoperto il benessere, il disimpegno, la Milano da bere. Ecco: i Mondiali – in una nazione attraversato da cortei di tifosi – sono l’occasione per porsi al centro del mondo per influenza culturale. Ne è una prova il concerto alle terme di Caracalla dei Tre Tenori (Luciano Pavarotti, José Carreras e Placido Domingo), alla vigilia della finale e con Pavarotti assoluto padrone di casa: un happening di italianità. E di un’italianità che, soprattutto, piace all’estero, su cui gli organizzatori costruiscono l’immagine del torneo. La regia è affidata a un Comitato Organizzativo Locale (Col) diretto da Luca Cordero di Montezemolo, già manager di successo alla Ferrari che darà un’impronta precisa al tutto sin dal manifesto, firmato da Alberto Burri, che ritrae il Colosseo in bianco e nero con al centro un campo da calcio a colori. Il messaggio è chiaro: un’Italia fra passato e presente, con bellezze da cartolina, patrimonio artistico e, appunto, il Mondiale.

E poi la mascotte: Ciao – come verrà battezzato da un sondaggio del 1989 – è un calciatore stilizzato con il corpo composto da cubi verdi, bianchi e rossi e un pallone al posto della testa. Realizzato dal pubblicitario Lucio Boscardi, viene scelto fra quasi cinquantamila proposte e riceverà diverse critiche (Candido Cannavò, all’epoca direttore della Gazzetta dello sport, lo definisce «un pinocchietto»), ma proprio per la capacità di spaccare l’opinione pubblica, oltre che per quell’essere così non tradizionale e naïf, rimarrà una delle più emblematiche mascotte della storia dei Mondiali.

Un momento iconico di Italia 90: Milla ruba palla a Higuita, salito fino a centrocampo per impostare il gioco, e deposita il pallone nella porta vuota. Era una gara degli ottavi di finale, il Camerun superò la Colombia e si guadagnò la sfida nel turno successivo contro l’Inghilterra: l’eliminazione arrivò solo dopo i tempi supplementari, al termine di una partita fantastica, giocata a Napoli (Staff/AFP via Getty Images)

Anche la cerimonia d’apertura dell’8 giugno, celebrata a San Siro poco prima della sfida inaugurale Argentina-Camerun (decisa dal colpo di testa dell’outsider Omam Biyik: un’altra cartolina rimasta negli annali insieme a tutta la formazione africana), gioca sulle tradizioni italiane e in particolare su quelle dell’alta moda, con vestiti disegnati dai nostri stilisti per le varie modelle che sfilano in rappresentanza dei continenti. In quell’occasione, l’orchestra della Scala di Milano suona il Va pensiero di Verdi, ma l’attenzione è sul primo inno ufficiale della storia dei Mondiali: “Notti magiche”, che in realtà si intitolava “Un’estate italiana”, scritto dal padrino della discomusic Giorgio Moroder con testo in inglese di Tom Whitlock, quindi tradotto e cantato (quel pomeriggio, per sempre) dalle popstar Edoardo Bennato e Gianna Nannini. È una cavalcata “eroica”, un po’ retorica e molto 80’s nell’arrangiamento, ma soprattutto è forse la canzone mondiale più conosciuta di sempre. E però non è il solo pezzo che racconta quei giorni: defilato, c’è Giocatore mondiale degli Elio e le Storie Tese, una satira amarissima sulle ombre dietro l’organizzazione: “Là, c’è una bandiera che sale; qua, c’è un muratore che cade…”.

Durante i lavori per l’ammodernamento degli impianti precedenti alla competizione, infatti, sono morti 24 operai in quasi 700 incidenti. Non è la sola controversia: fra appalti e scandali, l’organizzazione del torneo sarà una delle più dispendiose fino ad allora, da oltre 7mila miliardi di lire, quasi tutte a spese dello Stato. E per cosa? Per un disastro. Molti stadi (dall’Olimpico di Roma a San Siro) vengo ristrutturati con risultati insoddisfacenti. Quelli costruiti da zero sono il Delle Alpi di Torino e il San Nicola di Bari: il primo sarà demolito meno di vent’anni dopo, il secondo resterà una cattedrale nel deserto. Altre strutture non sportive, come l’Air terminal della capitale, rimarranno a lungo inutilizzate.

Il video ufficiale di “To be Number One”, ovvero la versione originale di “Notti magiche” – che a sua volta non si intitolava così, piuttosto “Un’estate italiana”

Infine, sì, il calcio. Che nonostante i pochi gol riesce a imprimere tanti momenti nella memoria collettiva: la fine di un’era come quella della Guerra Fredda, con la Germania Ovest (per la prima volta tifata anche a Est), l’Unione Sovietica e la Jugoslavia alla loro ultima apparizione in un grande torneo, almeno secondo le convenzioni geografiche e politiche del secondo dopogurra; le contraddizioni del nostro Paese, col San Paolo “diviso”, i fischi a Maradona e la sua risposta; il totem Milla e Valderrama, che nel 1990 sembrano già di un’altra epoca. E poi gli Azzurri, favoriti per fattore campo e mezzi tecnici, la squadra per cui – almeno per una volta – i tifosi “remano tutti dalla stessa parte”, scriverà Marco Bonfiglio nel libro La sindrome di Italia ’90. Il Mondiale che ha bruciato una generazione.

Come quella Nazionale «maledettamente seducente» non ce ne sarebbero state altre, perché «incastonata in un periodo storico nel quale il nostro calcio stava bene, era pasciuto di quattrini e campioni, e di giocatori di grande livello ne nascevano tanti anche sul nostro territorio». In più, indossa una maglia innovativa e, da subito, iconica. Iconica come gli occhi di Totò Schillaci, inizio in panchina e finale da capocannoniere: trent’anni dopo, Italia 90 è soprattutto la cartolina del suo sguardo nelle esultanze. Ma non basterà: nella memoria di tutti, lo sappiamo, c’è spazio anche per l’uscita di Zenga contro l’Argentina e la sconfitta ai rigori contro la Selección. Per l’Italia, il Mondiale di casa porterà solo un terzo posto.

La semifinale tra Germania e Inghilterra fu un’altra grande partita di Italia 90: i minuti regolamentari terminano sull’1-1, ai rigori sono decisivi gli errori di Pearce e Waddle; per gli inglesi, resterà il miglior risultato a un Mondiale fino al 2018 (Getty Images)

Probabilmente, allora, è questo insieme di coincidenze storiche irripetibili e comunicazione, sport e immagini, a rendere Italia 90 un mondiale diverso dagli altri, di culto. Su tutti, per gli inglesi, il cui calcio all’epoca vive un momento drammatico. Ma già dalla sigla della BBC col Nessun dorma si capisce che l’opinione pubblica britannica sta investendo molto sul torneo: con le partite dei gironi giocate in Sardegna – una scelta fatta per motivi di sicurezza, per contenere meglio le possibili scorribande degli hooligans – il Mondiale italiano (che è una sorta di epifania di Gascoigne) è una boccata d’aria per l’Inghilterra, una svolta non violenta dopo le tragedie dell’Heysel e dell’Hillsborough. E, soprattutto, un modo per innamorarsi dell’estetica del nostro calcio, che negli anni successivi diventerà un’ossessione nel paese.

Insomma, non solo noi italiani ricordiamo tutto – le canzoni, le mascotte, le uscite a vuoto, persino le controversie – del Mondiale di trent’anni fa. Certo, per la letteratura che gli abbiamo creato intorno sembra quasi che l’abbiano alzata davvero gli Azzurri, quella volta, la Coppa del Mondo. Per gli altri paesi, invece, pare che la finale fra Germania Ovest e una modesta Argentina non si sia risolta con uno striminzito 1-0 per i tedeschi, a cinque minuti dalla fine e su rigore, dopo una delle partite più noiose della storia dei Mondiali. Oppure sì, ma cosa importa?